大手化学メーカーの三井化学では、「自主・自律・協働」を基本方針に「新しい働き方」を実現する一つの施策として「副業制度」を正式に導入した。同社人事部企画グループリーダーの長尾憲二氏に、取り組みの背景や制度の概要などを聞いた。(取材・執筆・編集:日本人材ニュース編集部)

三井化学

長尾憲二 人事部企画グループリーダー

貴社の事業概要を教えてください

当社は化学メーカーとして、さまざまな化学製品の製造と販売を行っています。現在は2030年に向けた長期経営計画「VISION 2030」を推進中で、コア営業利益2500億円やROE10%以上などの目標達成に向かい、全社で取り組んでいます。併せて、事業ポートフォリオの変革も目指しており、それを担える人材を育成することが人事部門の課題となっています。

「副業制度」に取り組まれた背景は何でしょうか

当社は「人材マネジメント方針」の中で、人事施策を通じた人的生産性の最大化と社員満足度の最大化を目指すという基本的な考え方を示しています。社員の多様な働き方を可能にする人事施策は、社員の満足度やエンゲージメント向上を通じて、人的生産性の向上につながるという仮説のもと、取り組みを進めています。

ただ、これまでの流れを整理すると、2018年までは多様な働き方の 実現よりは、長時間労働の防止や超過勤務削減など、いわゆるインプット(労働投入)の効率化に注力しました。その上で、2019年以降、社員の多様な働き方を実現しエンゲージメントの向上を図ることに主眼を置き、服装の自由化やテレワークの拡大を行いました。「副業制度」もその一環と位置付けられますが、そもそも副業制度導入に至ったきっかけは二つありました。

一つは、厚生労働省による副業に関するガイドラインの策定です。職業選択の自由から副業を一律に禁止してはいけない、むしろ推奨するという趣旨が公表されました。

もう一つは、キャリア採用の増加です。ここ数年、当社ではキャリア採用の人数がかなり増えており、最近では新卒採用と同等かそれ以上となっています。そうすると、「前職で副業を認められていたので、転職後も継続したい」といった相談が寄せられるようになりました。これらの理由により副業制度の検討を開始しました。

2024年1月から「副業制度」を正式導入しましたが、どのような段階を踏んで導入に至ったのでしょうか

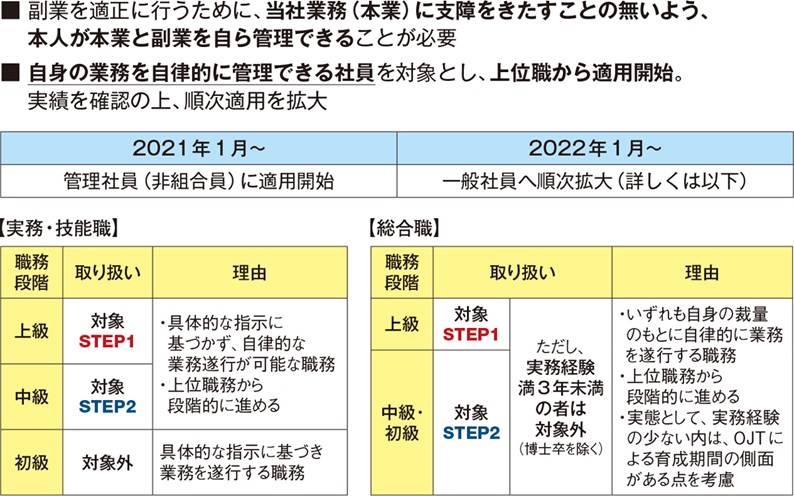

まずは2021年1月に「副業従事要領」を制定し、効果や課題を把握するために、対象者を絞ってトライアル的な位置づけでスタートをしようと考え、管理社員のみが副業を実施できる仕組みとしました。管理社員であれば、自律的な業務管理や、副業で得た知見の社内還流も実践でき、副業の効果について社内に知ってもらうきっかけとしてふさわしいと考えたためです。

続いて、2022年1月から一般社員のうち上位資格者についてもトライアルとして同じ要領を適用し、副業を行えるようにしました。さらに、同年の10月には一般社員の中位資格者にまで対象を広げ、その結果を見て今回正式に「副業従事細則」として制度化したという流れです。

「副業制度」の概要について教えてください

対象者は、管理社員と一般社員(ただしエントリーレベルである、大卒で実務経験3年未満、高卒で実務経験6年未満は除く)です。基本的には、「副業従事細則」の中に副業を禁止する規定条件を設けており、それに抵触しないことが判断基準です。

実際に副業を行う際には、事前の申請が必要となります。具体的には、上司経由で人事に申請書と秘密保持契約書を提出し、禁止事項に該当しないかどうかを人事が確認した上で認定します。

副業制度導入のねらいは大きく分けて二つあります。

一つ目が、柔軟な働き方のオプションを増やすことです。それによって、優秀な人材の獲得やエンゲージメントの向上につなげたいという狙いがあります。会社として色々なオプションを用意して利用を認めることは、“自律的に成果をあげられると信頼している” という社員へのメッセージになると思っています。

二つ目は、副業活動を通じた経験の拡大です。社内で積めない経験により能力を開発してもらい、それを企業価値や企業競争力の向上につなげたいという思いがあります。

副業制度の対象者

「副業制度」が正式導入されてから数カ月が経過しましたが、状況はいかがですか

正式導入前も含めて、これまでに76件の認定を行いました。76件の内訳は、講師や講演が18件、コンサル系が34件、特技・資格を活かしたものが22件、その他数件となっています。社内業務で培ったスキルを活用し、社会に対してより幅広く貢献したいとの考えから、副業を始めた人が多いようです。

人事部でも私を含めて数名が副業を申請しており、私はオンラインで人事関連のスポットコンサルティングを行っています。支援するなかで先方から「こういう話が聞きたいです」と言われた時に、会社の中の経験だけではなかなか語れないことがあります。背景をしっかりと把握した上で、一般論と会社内での経験を切り分けて話をしなければいけませんので、自ら進んで学ぶことが重要になります。副業を行うなかで、自らのスキルアップも実感できており、本業でも活かせると感じています。

社員の反応をお聞かせください

社内では副業に対して未だにネガティブな意見もありますが、制度導入前に比べると確実に前向きに捉える意見が増えてきています。世の中が副業を広く認めているという流れも大きな要因の一つですが、当社の中で「変わっていこう」、「チャレンジしよう」という意識をもつ社員が増えてきたことが大きく影響していると考えます。

実際に、副業を行っている社員からは、「改めて自分の専門性を高める良い機会になった」「副業が認められていたのでキャリア入社してきた」などの声が寄せられています。本人の能力や経験の拡大、優秀人材の獲得という点で大きな意味があったと感じています。

これだけ時代の変化が激しく、次々と新しいことにチャレンジしていかなければいけない局面だと、会社で取り組んでいる業務で得られる経験だけが意味を持つのかといえば、必ずしもそうではないと思います。もっと色々な経験を重ねることに価値がありますし、そのような経験を積んだ人たちが多い組織の方が強い組織になると思います。中長期で多様な経験を積んでいる人、社会とのつながりを持っている人を増やしていくことに「副業制度」の意義があると考えています。

今後さらにどのような取り組みを行っていきますか

今後は柔軟な働き方のオプションをさらに増やしていきたいです。「こういう働き方ができるので、より力が発揮できる」、あるいは「会社を辞めないで済む」と言ってもらえるようにする必要があると思っています。

具体的に検討している施策としては、二つあります。

一つ目は、「社内副業」制度です。業務の兼務やプロジェクトではなくて、自分の仕事をしながらも、別部門のテーマに関してメンバーと一緒になって成果を導いていくというものです。自分の担当職務以外の今までに経験したことのない部門で働くことで、興味範囲を広げていくきっかけ作りになると思います。

もう一つが、「地域副業」です。 こちらは「人的資本コンソーシアム」の会員の立場で検討を行っているものですが、地方にも大企業で培ってきた知識を活かせる場があることが見えてきましたので、地方における副業という機会について更に検討を進めていきたいと考えています。

三井化学株式会社

代表:代表取締役社長 橋本修

創立:1997年10月1日

資本金:1257億3800万円

社員数:1万8933人(連結2023年3月31日現在)

事業内容:ライフ&ヘルスケア・ソリューション事業、モビリティソリューション事業、ICTソリューション事業、ベーシック&グリーン・マテリアルズ事業

本社:東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー

売上高:1兆8795億4700万円(連結2023年3月31日現在)