多くの企業が経営幹部候補の育成を課題とする中、積水化学工業は「新規事業の創出(探索)」と「現有事業の着実な成長と磨き上げ(変革)」を推進する「“両利き”のビジネスリーダー」の育成に取り組んでいる。その狙いや取り組みの状況などについて、人事部 人材マネジメントグループ 採用登用チームリーダーの馬場辰明氏に聞いた。(取材・執筆・編集:日本人材ニュース編集部)

積水化学工業

馬場 辰明 人事部 人材マネジメントグループ 採用登用チームリーダー

グループのビジョンと事業概要を教えてください

2030年までの長期ビジョン「Vision2030」で将来のありたい姿を定めています。ビジョンステートメント「Innovation for the Earth」 を掲げ、イノベーションを起こし続けることによって地球やそこに住む人々に貢献していきたいと考えてい ます。

戦略の軸は「ESG経営を中心においた革新と創造」です。そしてゴールとして、グループの持続的な成長とサステナブルな社会の実現を目指しています。

事業領域としては、4つのドメインを設定しています。レジデンシャル(住まい)、アドバンストライフライン(社会インフラ)、イノベー ティブモビリティ(エレクトロニクス/移動体)、ライフサイエンス(健康・医療)です。それぞれの専門性を掛け合わせることで、今後もさまざまな社会課題の解決に貢献していきたいと考えています。

役割軸のグレード制度への移行について教えてください

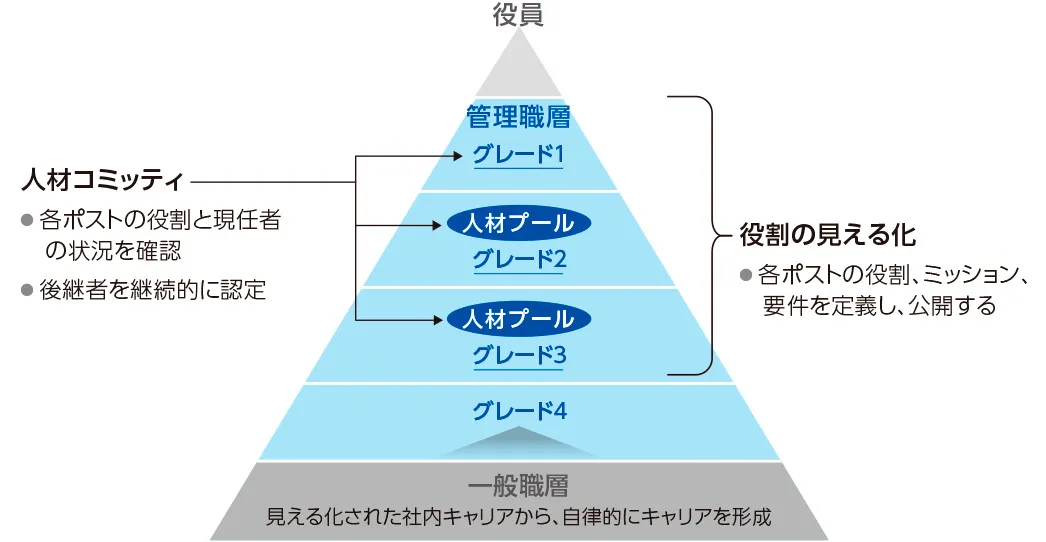

「Vision2030」の実現に資する人的資本戦略の柱の一つが「適所適材」の実現です。役割をしっかりと定義づけてそれぞれに相応しい人に就いてもらい、次のリーダーへとバトンをつないで持続可能な組織を実現していきたいと思っています。

これまで事業を牽引してきた50代以上の社員が今後は減少に転じていきます。それだけに、適した人材をいかに事前に作りこんでいくかに発想を転換していかないといけません。

この考えのもと、グローバルレベルのリーダーを持続的に確保するため、2022年4月に年功的運用となる職能資格制度から、役割軸のグレード制度に移行しました。これは、積み上げてきた価値を評価するのではなく、現在価値を評価して、毎年挑戦している社員に報いる仕組みに転換したということです。

職群として、G職(グローバルリーダー職)、P職(プロフェッショナル職)、S職(スペシャリスト職)を設け、それぞれの職群を4つのグレードに分けています。

「“両利き”のビジネスリーダーの育成」について教えてください

“両利き”というのは、「新規事業の創出(探索)」と「現有事業の着実な成長と磨き上げ(変革)」の2つを指しています。両利きで推進するビジネスリーダーの育成に注力しています。

経営幹部候補の抜擢・育成強化を推進するために、経営者候補を特定したり、育成方針を議論し決定する会議体となる「人材コミッティ」を設置しています。これによって、経営戦略の実現に必要な役割を適切に管理し、それを担う人材と後継者が継続的に育成されている状態を目指しています。

「人材コミッティ」が掲げる重点KPIは、後継者候補準備率です。この数値が2023年末時点で92%でした。2025年には100%にしたいと考えています。

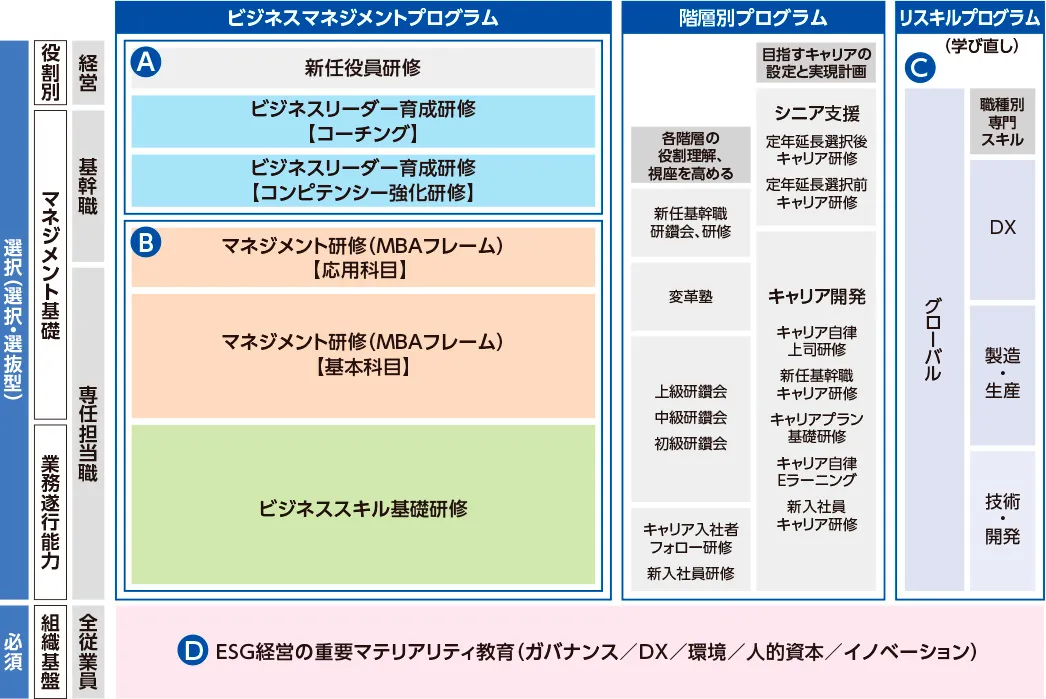

任免や育成プロセスに関しては、経営戦略の実現に向けた課題に基づいてそれぞれのポストに求められる能力を定義し、その能力に対してアセスメントを行うことで、各候補者の強みや啓発ポイントを把握した上で育成を進めています。育成施策としては、G1層にはエグゼクティブコーチングを、G2層にはコンピテンシー対応研修を実施しています。

また、変革塾という取り組みも行っています。新任の執行役員が塾長となり、さまざまな領域・レイヤーの従業員と直接対話を積み重ねながら、視野を広げたり、ビジネスのヒントや現場の苦労を共有し、触発しあうという場です。

●役割型制度全体像

経営幹部の役割見える化と多面評価について教えてください

役割軸の人材マネジメントに実効性を持たせるために、ポストに求められている役割の見える化に着手しました。人事システムを使って各ポストの役割やミッションを定義し、役員に幹部候補者のリストを開示しました。

そして、その役割に対して日頃のマネジメント行動を客観的・定量的に計測するために、2024年度から多面観察も導入しています。具体的には、ビジネスリーダーに関する日頃からのマネジメント行動や挑戦行動の促進状況を観察者に回答してもらい、その結果を客観的・定量的に計測し、能力開発に活かしています。

“両利き”のビジネスリーダーの育成を通じて、どのような成果を目指していますか

「Vision2030」とそれに向けた経営戦略の実現に尽きます。そのためには、従業員一人一人の挑戦が欠かせないということで、挑戦できる組織風土づくりを目指しています。

従業員に対して行った挑戦行動発現度調査の結果を見ると、「挑戦した」と回答した割合が2020年は41%でしたが、2024年には56%まで向上しました。これはビジネスリーダーがリーダーシップを発揮してくれている現れでもあると捉えています。

“両利き”のビジネスリーダーの育成に対して、経営層から求められていることを教えてください

「挑戦する風土が醸成されるマネジメントをしてほしい」と言われています。求められているのは5%や10%の改善ではありません。貢献量を倍にするレベルの改善です。それを実現するためにも、ゼロベースで物事を考えられるビジネスリーダーの育成を期待されています。

●育成体系図

A ビジネスリーダー育成研修:グレード1〜2の現任者・候補者として相応しい能力を獲得するための選抜型能力開発

B 役割別能力開発:自己が目指す役割実現に向けた選択型能力開発

C リスキル:事業ニーズに即したリスキルプログラム

D 組織基盤強化:積水化学グループ社員として必須のESG経営リテラシー強化プログラム(知識、意識、姿勢)

“両利き”のビジネスリーダーの育成において、今後拡充したい内容や展望などを教えてください

次年度から執行役員向けの研修を拡充していきたいと考えています。目的は、役員が担当する領域に留まらず、経営者としての志や全社視点を獲得することです。

まずは、社長や各部門のトップであるプレジデントからの役割期待や、役員としての心得を伝えてもらう予定です。それから社外研修への参加も考えています。

人事部門として目指していることを教えてください

ビジネスリーダーの後継人材を充足していくことです。そのためには後継者候補準備率の向上がより重要になってきます。「Vision2030」を実現し、全員が挑戦して活力ある会社となることを目指していきたいです。女性活躍の推進やダイバーシティ経営にも更に取り組んでいく必要があると思っています。

(2025年3月25日インタビュー)

積水化学工業株式会社

代表者:代表取締役社長 加藤敬太

設立:1947年3月3日

資本金:1000億円

従業員数:2万6929人(2024年3月31日現在)

本社:東京都港区虎ノ門2-10-4

売上高(連結):1兆2565億円(2024年3月期連結ベース)