AIが企業の現場で本格的に利用されるようになり、働き方も根本的に変わっていくことが予想される。人事担当者は、高市早苗首相が指示する労働時間規制緩和などの労働法制改革の動向を注視しつつ、人事戦略を再構築していく必要がある。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

2026年の主な法改正

改正下請法(中小受託取引適正化法)と受託中小企業振興法が1月1日に施行される。「構造的な価格転嫁」を図っていく目的があり、春闘の賃上げ効果を促すために1月施行に前倒しになった経緯がある。

4月1日には、2025年5月に成立した改正労働安全衛生法が施行される。現行法の第62条は「事業者は、中高年齢者その他労働災害防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の身体の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない」と規定している。

改正法では高齢者の労災防止を推進するため新たに62条2項を追加し、「厚生労働大臣は、1の事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表することとし、当該指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる」とした。

また、10月1日にはカスタマーハラスメント防止を盛り込んだ労働施策総合推進法が施行される。具体的には雇用主にカスタマーハラスメントおよび求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントについて事業主に雇用管理上必要な措置が義務づけられる。

改正下請法に対する準備はすでに終えていると思うが、改正労働安全衛生法とカスハラ防止の対策も急がれる。

裁量労働制の適用範囲拡大

労働法制改革で注目される一つは40年ぶりとなる労働基準法の改正だ。具体的には過半数代表制、労働時間等の情報開示、週44時間特例措置の撤廃、管理監督者の健康福祉確保措置、連続勤務制の見直し、勤務間インターバルの義務化、副業・兼業の割増賃金の見直し等、重要な課題について厚労省の労働政策審議会で議論されている。

その中の議論で急浮上しているのが「裁量労働制の適用範囲の拡大」だ。働き方改革関連法の施行から5年経過を踏まえ、審議会では労働時間法制の見直しの議論を行っていたが、審議の土台となっている厚労省の有識者による「労働基準関係法制研究会」の報告書では裁量労働制については触れていなかった。

もっぱら使用者側委員が提起していたが、中心テーマというより傍流に近かった。きっかけとなったのは高市早苗首相が2025年10月21日、上野賢一郎厚労相に対し、労働時間規制の緩和の検討を指示したことによるものだ。

指示書には「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討」と盛り込んでいる。実は労働時間規制の緩和に関して自民党は「働きたい改革」を2025年7月の参院選の公約に掲げていた。

公約では「働く人が安心して挑戦でき、個人の意欲と能力を最大限活かせる社会を実現するため、『働きたい改革』を推進。人手不足の解消にも努めます」と述べていた。

この公約の根拠となっているのが、2025年5月22日に自民党の中小企業・小規模事業者政策調査会が出した「内外経済の転換期における地域経済の好循環の実現」という提言だ。

この中で中小企業の人手不足への対応として「やりがいや所得向上等の観点から『もっと働きたい』という働き手や、仕事を通じて成長したい若者、自己研鑽や技能伝承・研修のために勤務時間以外の時間を使いたい働き手が存在する。そのような方にとっての『働き方改革』の位置づけを、あくまでも働き手の健康をしっかり確認することを前提に再検討し、『働きたい人が働ける社会』とするための『働きがい改革』につなげていくべきではないか。国際競争が激しさを増す中、『働くべきときに働かない』働き手が増えることは国の競争力の観点からも問題ではないか」と述べていた。

もっと働きたいのに働けない人がそんなに多いのかという疑問も湧く。むしろ人手不足や競争力の観点から企業が「働かせたい改革」を進めたいという印象が強い。

とはいっても現行の時間外労働の上限規制を見直せとまで言っているわけではない。労働政策審議会での議論では使用者側委員は上限規制の見直しまでは求めておらず、むしろ裁量労働制の拡充や労使で適用する対象者の範囲を決められるようにするべきという意見が多い。

政府は2018年に働き方改革関連法の一環として企画型裁量労働制の適用業務に新たに営業職などの業務を追加し、社内手続きを緩和する法案提出を準備していた。

ところが、政府は法的根拠となる厚労省の調査では、当初、裁量労働制で働く人の労働時間の長さは平均的な一般的労働者より短いとしていたが、その調査自体が客観性を欠く不適切なデータであることが判明し、国会提出が見送られた経緯がある。

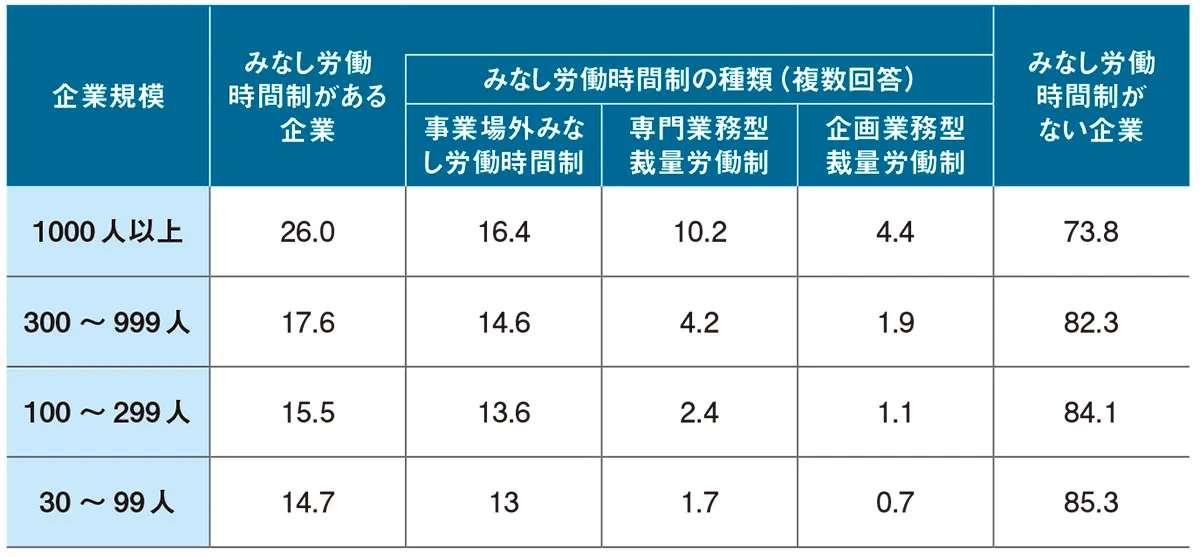

ただし「裁量労働制」(労働基準法38条)といっても働く人たちに広く認知されているとはいえない。裁量労働制には企画業務型裁量労働制(企画型)と専門業務型裁量労働制(専門型)の2つがあるが、厚労省の2024年「就労条件総合調査」によると、専門型導入企業の割合は2.2%、企画型が1.0%。労働者の割合は専門型が1.4%、企画型が0.2%と少ない。

●みなし労働時間制の有無、種類別企業割合(単位%)

(出所)厚生労働省「令和6年就労条件総合調査」

同一労働同一賃金ガイドライン改正

施行5年目を迎えるパートタイム・有期雇用労働法8条(均衡待遇規定)に関して「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正される。ガイドラインは、短時間・有期雇用労働者などと正社員との間でどのような待遇差が不合理であり、どのような待遇差が不合理でないかについて、原則となる考え方と具体例を示したものだ。

厚労省は2025年2月以降、労働政策審議会の部会でガイドライン見直しなどの議論を行ってきた。改正案では、原則的な考え方が明らかにされていなかった待遇に関する記載を追加した。

対象は、最高裁で性質・目的などが示された家族手当、住宅手当、退職手当、夏季冬季休暇、無事故手当の5つと、高裁で判断が示された褒賞の計6つ。原則的な考え方などを記載しつつ、家族手当と住宅手当、夏季冬季休暇については、待遇差が「問題となる例」や「ならない例」も示した。

家族手当については、「労働契約の更新を繰り返しているなど、相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の家族手当を支給しなければならない」と明記。

問題とならない例として、「A社においては、通常の労働者であるXに対しては家族手当を支給しているが、労働契約の更新を繰り返していない等、相応に継続的な勤務が見込まれない有期雇用労働者であるYに対しては、家族手当を支給していない」ケースを挙げている。

逆に問題となる例として「A社においては、通常の労働者であるXに対しては家族手当を支給しているが、労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる有期雇用労働者であるYに対しては、家族手当を支給していない」ケースを挙げている。

転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給する住宅手当に関しては、通常の労働者と同一の転居を伴う配置の変更がある短時間・有期雇用労働者に対し、通常の労働者と同一の住宅手当を支給しなければならないとした。

問題とならない例として、配置変更が見込まれる通常の労働者に支給し、変更が見込まれない有期雇用者に支給していないケースを示した。ただし、実態として通常の労働者に配置変更を命じていない場合は、問題となる例に該当するとしている。

そのほか、病気休職についても、通常の労働者に病気休職期間に係る給与の保障を行う場合には、労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の給与の保障を行わなければならないとしている。

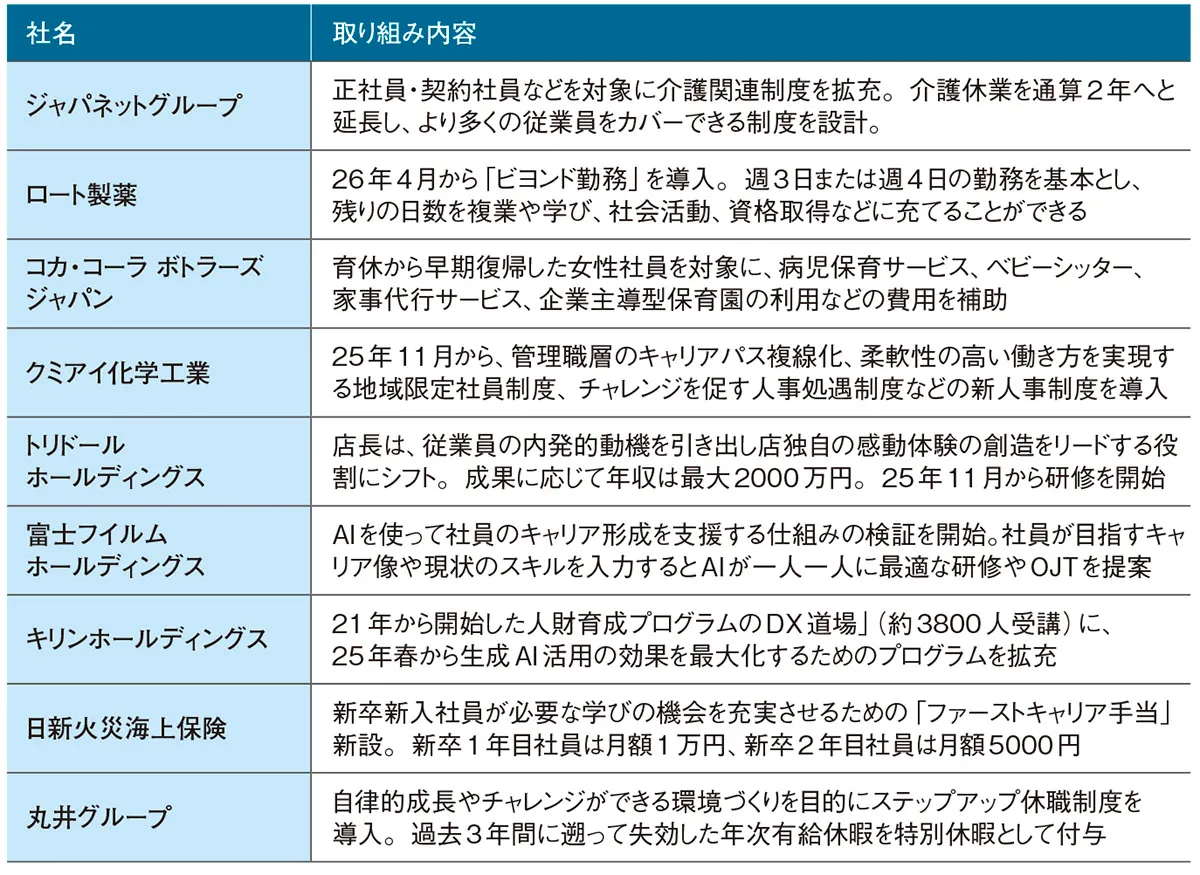

●人事施策に関する企業の取り組み

70歳までの雇用義務化

高年齢者雇用安定法(高齢法)の改正動向も注目だ。2025年4月の改正高年齢者雇用安定法(高齢法)施行によって希望者全員の65歳までの雇用が完全に義務化された。これまでは労使協定による対象者基準の選別を一部認める経過措置が設けられていたが、それが撤廃された。

2021年4月の改正高齢法では65歳までの就業確保措置に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するための高年齢者就業確保措置が企業の努力義務とされていたが、努力義務の施行から2026年4月に5年目を迎える。

政府は「成長戦略実行計画」(2020年6月21日閣議決定)で、努力義務の第1段階の実態の進捗を踏まえ、「第二段階として、現行法のような企業名公表による担保(いわゆる義務化)のための法制化を検討する。

この際は、かつての立法例のように、健康状態が良くない、出勤率が低いなど労使が合意した場合について、適用除外規定を設けることについて検討する」とし、65歳から70歳までの就業確保措置の義務化を検討するとしていた。

法律の提出時期については「混乱が生じないよう、65歳(現在63歳、2025年施行完了予定)までの現行法制度は、改正を検討しないこととする」とした上で、実行計画の70歳までの就業機会確保の工程表では「施行後における就業機会確保の実態の進捗を踏まえて、70歳までの就業機会確保について義務化のための法改正を検討する」としていた。

つまり、65歳までの完全義務化は2025年4月に完了しているが、第2段階の70歳までの雇用義務化の法改正の検討が、2026年から始まる可能性が示唆されている。

ちなみに実行計画の工程表ではKPI(目標達成指標)として、65~69歳の2025年の就業率を51.6%に設定していた。2024年は54.9%に達しており、法改正の機は熟しているとも見ることができる。

ただし企業にとって70歳までの原則雇用義務化は大きな負担となるだけに改正の動きを注視していく必要があるだろう。