近年、働き方の多様化が進む中で、フリーランスという働き方が注目を集めています。フリーランスとは、特定の企業に属さず、自身の専門性を活かして個人で仕事を請け負う働き方を指します。

フリーランスという働き方には、自由度が高く、自身のペースで仕事ができるというメリットがある一方で、法的保護や社会保障の面で課題があることが指摘されています。労働者と自営業者の中間的な存在であるフリーランスは、現行の労働法制度の枠組みに適合しにくく、十分な保護を受けられない状況にあります。

このような状況を踏まえ、本稿では、日本におけるフリーランスの法的地位と保護のあり方についてKKM法律事務所の倉重公太朗弁護士に解説してもらいます。フリーランスを取り巻く現状と課題を整理した上で、現行法による保護の可能性、新たな立法の動向、諸外国の取り組みを概観します。また、企業がフリーランスを活用する際の留意点にも触れ、今後のフリーランス保護のあり方について提言します。(文:倉重公太朗弁護士、編集:日本人材ニュース編集部)

日本におけるフリーランスの法的保護に関する課題

働き方の多様化及びテクノロジーの発達により、雇用によらない就労形態が普及する中で、我が国におけるフリーランスも「働く人」である以上、その法的保護をどのように確保するかが問題となり、具体的には、労働法的保護や労災保険、労働組合法による集団的交渉や安全衛生などが課題となっています。

もちろん、フリーランスといっても多種多様であり、中には「労働者」性が肯定されるものもあり、それらは各種労働法規の保護を受ければ足りるでしょう。また、民法上の請負・業務委託契約であったとしても、安全衛生について、後述する最高裁判決上、安全配慮義務が及ぶ場合が一定程度認められています。

もっとも、日本においては、労働者性のないフリーランス にどのような法的保護を及ぼすべきかに関する研究はまだ少なく、そもそも「労働者」として扱うべきなのか、独立した自営業者(以下、「独立自営業者」)として扱うべきなのか、政府の方針も判然としていません。 この点「雇用によらない働き方をめぐる法的問題」(鎌田耕一)においては、雇用労働者と比べてフリーランスが不当に不利益でないように法政策を議論すべきとされており 、本稿もその立場からフリーランスの具体的保護のあり方を検討します。

多様なフリーランスの就業類型

フリーランスを含む業務委託の就業類型は多様であり、例えば、鎌田(2018:8-9)[1]によれば、業務委託の就業形態は大きく次の6つに分類されるが、本稿ではこれに⑦社員フリーランス型を付け加えて7類型とします。

注[1] 鎌田耕一編(2018).「委託型就業者の法的課題と保護の在り方」『業務委託型就業者の就業実態と法的保護の在り 方─科研費基盤研究(c)研究成果報告書』8-9 。

- 専門職型(大工、俳優、音楽芸術家、士業など)

- 自営型(車持ち込み運転手、パンなどの食品を自分の機器を用いて製造販売する者)

- 業務委託型(NHK受信料集金受託、製品販売・メンテナンス受託、保険個人代理店、バイク便)

- フランチャイズ型(コンビニエンスストア、クリーニング等フランチャイズ全般)

- 非雇用テレワーク・フリーランス型(在宅ワーカー、在宅エンジニア、プログラマー、フリーライター、デザイナー等)

- デジタルプラットフォーム型(クラウドソーシングにより仲介されるクラウドワーカー、ライドシェアのドライバーなどのギグワーカー。インターネット上のプラットフォームを仲介する点で構造上、委託者・仲介会社・ワーカーの3者構造となる。)

- 社員フリーランス型(従前雇用契約労働者であったものが、自らのキャリア自律の観点から、フリーランスとして専門とする業務を複数社から請け負う類型であり労基法適用潜脱のための偽装請負は含まない)

なお、⑦について、近時は、労働者としての負担を免れるための偽装フリーランス(労働法の世界では、以前より「偽装請負」問題として労働者性が議論されていたが、近時は製造業等の請負契約よりもサービス提供の準委任・委任契約が増加しているため、偽装フリーランスと表現します)とは次元の異なる、元社員フリーランスの積極活用事例も見られます。

具体的には、タニタ・電通・川崎汽船などで、元社員をフリーランスとして活用する実例が見られます。実際に活用されている業務は法務・人事・経理などの間接業務・コンサルティング・デザイナー、マーケティング、新規事業開発、海外進出支援等の業務があります。

フリーランス就業の実務的課題

フリーランスとしての就業においては、「就労」しているにもかかわらず、法的保護が不安定になる場面が見られます。もちろん、業務実態から指揮命令等があり労働者性が肯定されるケースについては「労働者」としての保護を及ぼすべきことは当然ですが、後述するように「労働者」の拡大には自ずから限界があります。

そのため、「労働者」に該当せずとも、多様なフリーランス類型における就労者保護を検討する必要がありますが、多様なフリーランスが実際に不安に思っていること、就業者保護を検討すべき事項を挙げれば次のとおり多様です。

フリーランスの就業に関する実務的課題

| ・契約条件の明示 ・契約内容の決定・変更・終了のルールの明確化、契約の履行確保 ・フリーランス側からの契約中途解約に対する過度な損害賠償、請負の場合の解除不可問題 (労働者における退職・転職の自由との均衡) ・報酬額の適正化 ・スキルアップやキャリアアップ ・出産、育児、介護等と業務の両立 ・メンタル不全、私傷病対応 ・発注者からのハラスメント等の防止 ・発注者からの手数料、システム利用料その他の負担の問題 ・業務上負傷し又は疾病に罹患して就労不能となった場合の支援 ・業務行為による第三者賠償責任 ・労災保険加入の範囲 ・紛争が生じた際の相談窓口、紛争解決機関、団体交渉やこれを強制する行政の介入(労働委員会など)、国内に事業所が無い発注者・プラットフォーマー対応 ・セーフティネットの脆弱性、社会保障の在り方(健康保険・厚生年金・雇用保険・失業保険) |

フリーランス保護を図る各種法律

では、上記の保護をどのような枠組みで検討すべきか。各種法令による保護範囲を検討します。

労働基準法

まずは、「労働者」概念を拡張し、「労働者」としての保護を与えるという方策が素直でしょう。なお、現行の法規制においては、労働基準法と労働組合法の「労働者」概念は異なるため(労働者概念の相対性 )それぞれ検討します。

判例及び行政見解(藤沢労基署長事件・最判平19.6.28労判940号11頁、横浜南労基署長事件・最判平8.11.28労判714号14頁、朝日新聞社事件・東京高判平19.11.29労判951号31頁、NHK神戸放送局事件・大阪高判平27.9.11労判1130号22頁、新宿労基署長(映画撮影技師)事件・東京高判平14.7.11労判832号13頁など。)によれば、労災保険法上の労働者性と労基法上の労働者性は同一の概念です。これらの労働者性の本質的要素[2]は、①使用従属性(指揮命令関係)と②報酬の労務対償性です。

注[2] 昭60 . 12. 19「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」。

例えば、配送に関するギグワーカーであれば、プラットフォーマーからの指揮命令関係を肯定するのは困難な場合が多いのに対し、事務作業やデザイナー、プログラマーなどフリーランスにおいて裁量性が少なく、発注者の指示を仰ぐ頻度が高いものについては労基法上の労働者性が肯定される可能性があります。

つまり、この類型に該当するのは、本来「労働者」として扱うべきものをフリーランスの形式で行う、「偽装フリーランス」であり、ブラック企業の問題と同様に、労基署等が取り締まるべき問題なのです。

労働組合法

労組法上の労働者性が認められれば団体交渉を事実上強制しうる(労組法7条)など、集団的交渉に関するメリットが認められます。

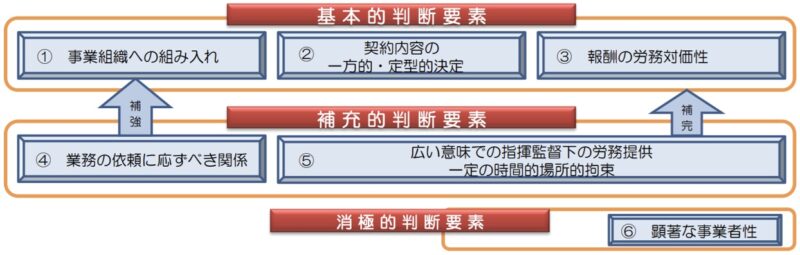

労組法上の労働者性については、「労働組合を組織し集団的な交渉を通じた保護が図られるべき者が幅広く含まれる」[3]とされており、各種判例[4]からすれば、労働者性の判断要素は、①業務組織への組み入れ、②契約内容の一方的・定型的決定、③報酬の労務対価性、④業務の依頼に応ずべき関係、⑤広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束、⑥顕著な事業者性とされる。その結果、労組法上の労働者概念は、雇用契約に基づく労働者のみならず、一部の独立自営業者や芸術家にも及ぶ形で拡張されてきました。

注[3] 平23年厚生労働省「労使関係法研究会報告書(労働組合法上の労働者性の判断基準について)」。

注[4] 労組法上の労働者性については、CBC管弦楽団労組事件・最判昭51.5.6労判252号27頁、新国立劇場事件・最判平23.4.12労判1026号6頁、INAXメンテナンス事件・最判平23.4.12労判1026号27頁、ビクターサービスエンジニアリング事件・最判平24.2.21労判1043号5頁など。

もっとも、労組法上の労働者概念の拡張にも自ずから限界があり、これを端的に示したのがコンビニに関するセブンイレブン・ファミリーマートに関する中労委命令[5]です。コンビニオーナーの労働者性が否定された内容であるが、事実上の拘束や契約内容の一方的決定は認められるものの、これはあくまでフランチャイズ契約としての拘束性であり、顕著な事業者性が認められるとして労働者性が否定されました。

注[5]セブンイレブン・ジャパン事件・中労委平31.3.15、ファミリーマート事件・中労委平31.3.15。

労組法上の労働者性の議論を巡っては、様々な捉え方がありますが、重要なのは、労組法上の労働者に該当しない場合においても、どのような保護を及ぼしうるかを検討することです。

前述のようなフリーランスを巡る現実の課題から要保護性があることは疑いないでしょう。この点、上記セブンイレブン、ファミリーマート事件においても、中労委は「労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても、適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組み、とりわけ、会社側における配慮が望まれることを付言する。」としており、何らかの保護や紛争解決の仕組みが必要であることに言及しています。

なお、連合においても、「どのような就労形態であっても安心して働くことができる労働関係法規・社会基盤の整備を求めていくとともに、集団的労使関係の輪を広げる運動を展開していく。」との談話が示されているところです[5]。

注[5] もっとも、連合総研(2018).「働き方の多様化と法的保護のあり方~個人請負就業者とクラウドワーカーの就業実態から~」.DIO.3.27-248.によれば、労働者性の議論に拘泥するのではなく、「とくにクラウドワーカーの場合には、これまでの事業組織への組入れ論では対応できない場合が多いことから、相手方との関係で交渉力の不均衡が存在する場合には、広く労組法上の労働者と認めるべきである。さらに、たとえクラウドワーカーが労組法上の労働者と認められない独立自営業者と解されるとしても、中小企業等協同組合法を適用し、相手方の団体交渉義務を認め、労働協約と類似の効力を持つ団体協約の締結を認めるべきである。」として、労組法上の労働者ではない場合の就労者保護の枠組みについて検討がなされており、本稿と同趣旨であると解される。

以上より、労基法のみならず労組法上の「労働者」枠組みでは保護を及ぼせないフリーランス形態についての保護のあり方を検討する必要があると言えます。

安全配慮義務については別考慮

労基法上及び労組法上の「労働者」性が否定されたとしても、安全衛生については別考の余地があります。すなわち、労働者性の存しない純然たるフリーランス契約においても、判例上「安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められる」ため、発注者・注文主との関係で安全配慮義務[6]が生じる余地があるのです。

注[6] 陸上自衛隊八戸車両整備工場事件・最三小判昭50.2.25労判222号13頁など判例法理により確立された、民法上の債務不履行の損害賠償請求を行うために用いられる概念。現在では労働契約法5条 により立法化されている。

近時の判例も、安衛法上の「労働者」ではない、一人親方について、国のアスベストの危険性表示に関する規制権限不行使を国家賠償法上違法であるとして損害賠償請求を認めた建設アスベスト訴訟(神奈川)事件(最一小判令3.5.17)においては、安衛法の保護対象は労働者に限られないとした上で、「労働者」ではない一人親方との関係でも国の規制権限不行使について、国家賠償法上の違法性を肯定しています。

このように、生命身体に関する重要な法益が問題となっている場合であり、発注者・注文主の過失が観念できる損害賠償事案では、「労働者」に該当せずとも、保護対象を広げる余地があります(他方で、生命身体に関する問題では無い課題については保護のあり方を別途検討する必要)。

その他経済法

次に、労働者性が認められない場合について、経済法によるフリーランス保護の可能性について検討し、どのような保護がなされ、何が不足しているのかを検討します。

下請代金支払遅延等防止法(下請法)

同法は、物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託を行う場合に適用があり、書面交付・保存義務、受領拒否の禁止や買いたたきの防止などが規定されています 。

フリーランスについても、対象業務が上記範囲である限り同法による保護を受け得るが、ハラスメントや安全衛生、業務災害等に関する保護規定は特段定められていません。また、本法律は、製造業やIT業における下請関係が前提となっており、対象業務に該当しないフリーランスの保護としては用いることが出来ません。

独占禁止法

独禁法のフリーランスへの適用問題としては、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える法理である優越的地位の濫用の適用が考えられます。

この点、公正取引委員会においても、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(平成23年6月23日)が示され、また、コンビニ業界の実態調査を行うなど、労組法上の保護が認められなかったフランチャイズ型の就労形態については一定の保護を図ることが可能となり、その意味で、労働者性が認められないフリーランスに対する独禁法適用の余地はあります。

ただし、優越的地位の濫用は、その適用範囲が限定されており、抑制的な運用がなされているため、フリーランスの個別課題に関する柔軟かつ実効的な解決に繋がるとは言いがたいです。また、独禁法はあくまで経済的な不公平、不当な格差を是正するための法であって、個別のフリーランス契約に対して直接的な効果を有する性質のものではありません。

今後の活用可能性がある法律

また、現在の法律のままでは実務的に使いづらい側面があるも、一部法改正があればフリーランス保護に用いられる可能性のある法律についても検討します。

中小企業等協同組合法

この法律は、日本の労働分野ではあまり注目されていなかった法律[7]ですが、注目すべきは、労働者ではない事業主が協同して組合を設立[8]することが可能であり[9]、当該組合と発注者が団体的な交渉を行うことを前提とした法律になっていることです(同法9条の2第12項は取引先の誠実交渉義務を定めている)。

注[7] 同法律は適用事例が乏しく、学術的・実務的研究が進んでおらず、論文も不見当である。

注[8]協同組合の実例として、全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会、草加煎餅組合、薩摩焼協同組合などが挙げられる。

注[9] ただし、協同組合の認定が実務上厳しいとの指摘もある。

事業主集団と取引先の集団的交渉を促すという意味で、同法が想定するのは労組法と類似の利益状況であり、活用次第では取引条件等の交渉を行う場として有用となり得ます。

もっとも、同法には、①労組法のような交渉強制力が無く、相手方に交渉拒否のサンクションがないこと、②労働組合のように交渉決裂の場合における争議行為を行うことができず交渉がデットロック化した場合に執りうる手段が無いこと、③同法が予定する紛争解決手続は「あっせん又は調停」(9条の2の2)であるがいずれも任意参加の手続であること、等の課題があります。それでも、これら課題が立法的解決を見た場合には、フリーランスの取引条件向上に大いに資する可能性があります。

なぜなら、法律による全国一律の規制とは異なり、職種・業種・地域的特性などを考慮し、現実に必要な議論を直接的に発注者・注文者ないしはプラットフォームとの間で集団的・統一的に行うことが可能となり、きめ細やかな就労条件の改善に繋がることが期待されるからです。

家内労働法

我が国においても第二次世界大戦以前から、使用者が工場法の適用等を回避するために法形式的には自営業者である一方で社会経済的状況は一般労働者よりも遙かに厳しい「内職」と呼ばれる職層(家内労働者)が存在します。

家内労働者は、形式的には労働契約ではないため、戦前の工場法、現代では労働基準法の適用外であるが、経済的・安全衛的保護など社会的な保護の必要性[10]から、家内労働者に関する家内労働法があります[11]。同法律は、最低賃金類似の最低工賃[12]、委託者が委託する業務内容、工賃単価、支払期日を明記した家内労働手帳の発行、健康確保の観点からの就業時間制限、解雇予告制度類似の委託打ち切り予告制度、労基法の賃金原則[13]など、労基法類似の制度を定めています。

同法律をそのままフリーランスに適用することはできませんが、法形式上は「労働者」ではなく自営業者である一方、社会経済的には一般労働者よりも厳しい現状[14]が多いという中間的な形態の就労者であるフリーランスについては利益状況が相似しており、家内労働法の趣旨の多くが妥当する場面があるため、家内労働法をベースとして、フリーランスに関する法令を整備することも、極めて有効となり得ます[15]。

注[10]橋本陽子(2009).「なぜ内職にだけ家内労働法があるのか」日本労働研究雑誌、№585、34-37

注[11]濱口桂一郎(2020).「雇用類似の働き方に関する現状と課題」日本政策金融公庫論集、第47号、34-37

注[12]労働契約ではなく賃金ではないため。

注[13]通貨払い、全額払い、物品受領から1ヶ月以内定期払い、不当な支払い遅延の禁止。

注[14]内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査結果」(令和2年5月)。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai7/siryou1.pdf

注[15]支払い遅延防止などその一部は、フリーランス新法で実現しているが、最低工賃などの部分が課題として残る。なお、菅野和夫(2019)「労働法の未来」週刊経団連タイムス.№3411において、フリーランス就業者に対しても、家内労働法における最低工賃の仕組みの検討が提唱されている。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)[16]

注[16]施行時期は本稿執筆時点でまだ未定であるが2024年中である

同法は、働き方の多様化により、フリーランスという働き方の増加に伴い、取引の適正化・就業環境を整備し、フリーランスのトラブルを減少させることを目的として制定されています。本法は下請法や職業安定法などの労働法の要素を取り込みつつ、①取引の適正化として、契約内容の書面明示、60日以内の支払い、不当な受領拒絶、報酬減額などフリーランスの利益を不当に害することを禁止しつつ、②募集情報の適格表示、育児介護との両立支援、ハラスメント禁止、解約30日前予告などを定めています。

同法により、フリーランスの取引条件、就労環境については改善する点が多く見られるであろうが、法律の性格上、全国一律の遵守規定であるが故に、多様なフリーランスの類型に応じた実務的課題の解決には適さない場合があり、そのため、業種業態、地域的特殊性を考慮したきめ細かい利害調整機能は前述の業種ごとの集団的交渉で決するのが適している場合もあるでしょう。

また、労働者であれば労働審判制度という通常訴訟に比べて簡易迅速かつ強制力のある紛争解決手続が利用可能であるが、フリーランスの紛争解決は行政指導の発動を促すか通常訴訟という手段しか無く、労働者の場合と比べて個別紛争解決に時間と手間を要します。

さらに言えば、フリーランスについては、社会保障制度上、「労働者」と比べて明らかな差異があり、出産・育児・介護・労災・傷病・年金などのライフリスクへの備えが労働者と比べて著しく弱いものとなっています(セーフティネットの脆弱性)。

フリーランスであれ、労働者であれ、「働く人」という意味では同じであるのに、社会生活を行う上でのリスク許容度に差異が生ずるのは不均衡と言わざるを得ません。そのため、フリーランスという働き方の普及安定のためには、労働者性の範囲を広げる議論だけに拘泥するのでは無く、本質的には就労形式によらず、全ての働く人が等しく紛争解決、社会保障、子育て負担の軽減等ライフリスク軽減の社会保障を受けられるような制度とすることが重要でしょう。

海外の状況

ギグワーカーを含むフリーランスに対する保護のあり方は、これまでの「労働者として働く」を前提としていた各国の労働法体系を一変させる可能性があり、その保護を巡っては、①あくまで労働法の適用を前提に「労働者」概念の拡張で対応するか、②独立自営業者として取り扱うのか、③第3の働くカテゴリーを設けるのかなど、世界各国で議論されています。

例えば、EUでは、各国の労働者概念に照らした個別判断[17][18]であるが、ドイツでは労働者の拡張概念として「労働者類似の者」という第三類型を認めています。フランスは労働者概念の整理に踏み込まず、労災保険や失業保険などの保険制度として実務的に対応し[19]、イタリア・スペイン・スイス・アメリカでは、経済的な弱者に対する救済と、偽装事案に対する労働法の適用という形でいずれも一致した見解を見ませんが、少なくとも「労働者」概念の拡張のみで対応している国は先進諸国に存在しません[20][21][22][23]。 つまり、程度の差こそあれ、先進諸国の多くが、労働者概念の拡張のみならず、何らかの形で、事業主と労働者との間の第三類型としての「働く人」類型を設け、労働者に準じた保護を検討していると評価でき、日本においても、労働者性にこだわらず、要保護性の観点から実効的保護政策を及ぼすかを検討すべきなのです。

注[17]ただし、プラットフォーム労働について、報酬の上限や規則の遵守、労働の監視や質の評価、罰則の設定などの基準から2つを満たす場合は労働者性が推定されるとする。

注[18]Hießl, Christina (2022).The legal status of platform workers: regulatory approaches and prospects of a European solution,Italian Labour Law e-Journal, 13-28

注[19]第一東京弁護士会・会長 若林茂雄(2020)、「意見書~デジタルプラットフォーム時代の就労者保護の在り方について~」、2月28日

https://www.ichiben.or.jp/data/0ae5e24d7f5916bf2f2de5f798726540649b212c.pdf

注[20]Elena Gramano(2018)Dispatch No. 9 – Italy – “The new legal status of independent contractors in the Italian legal system,”

注[21]Daniel Pérez del Prado(2021)DISPATCH NO. 36 – SPAIN THE LEGAL FRAMEWORK OF PLATFORM WORK IN SPAIN: THE NEW SPANISH “RIDERS’ LAW”

注[22]Dunandt, Jean-Philippe(2019),STATUS OF PLATFORM WORKERS IN THE SWISS LEGAL SYSTEM

注[23]Harris, Seth(2018),Workers, Protections, and Benefits in the U.S. Gig Economy

企業活用のポイント・留意点

翻って、実務的問題として、これまで労働契約であった社員をフリーランス化する際の注意点についても触れておきます。

そもそもの企業姿勢として、社会保険料や残業代、解雇規制逃れ、単なるコスト削減策としてのフリーランス化はまさに「偽装フリーランス」ともいうべき状況であり、許されないのは当然のことです。また社員フリーランス化は、労働契約の合意解約を伴うため強制することもできません。

その上で、フリーランス化する①社員側のメリットとしては、複数社からの受注による収入増、プロフェッショナル意識の醸成、キャリア自律を自ら実行できる、時間の自由が効く故のワークライフバランス向上などがあります。②他方で、企業側としても、フリーランス化するからこそ長期的な関係性を維持できること、人事ローテーションにとらわれない専門家と市場相場で契約できることなどのメリットがあります。

企業として、フリーランス化を支援する方策としては、フリーランスの事務作業負担を軽減すべく、オフィス、PC周り、税金、請求書、福利厚生、団体保険、託児所、保育所などの共済組織を設立する、社内広報により周知を図る、成功事例の共有生活、割増退職金の支払いと業務委託の複数年契約などを実施しているケースがあります。企業としても、働く者としても、働き方の選択肢が広がり、本業・副業のみならず、フリーランス化して複数顧客を持つ中の一つが「前職」である、という関係性も今後は広がっていくでしょう。

今後のフリーランス保護はどうあるべきか

最後に、本稿のようなフリーランス問題を検討する際、労働法領域の議論では、労働者性拡大論が大勢を占めています。もちろん、前述のとおり、偽装フリーランスは取り締まるべきですが、一方で、フリーランスの中には、労働者扱いされたくない人も一定割合存在します[24]。

注[24]フリーランス協会(2024)、「フリーランス・ギグワーカーの労働者性に係る現状と課題」。

「労働者」性を広げるだけが働く人の保護ではなく、「労働者では無いけれども働く人」をどう保護するかという視点も、これからの雇用社会を考える上で重要となります。我が国の労働法・社会保障制度は、「男性は労働者として雇用され、女性は家事育児とパート労働」、「働く=労働者」という、昭和の「働く」価値観を前提に作られているのです。そのため、「労働者」とフリーランスをはじめとする「労働者」以外の働き方において、出産・育児・介護・労災・傷病・年金等に対する格差・リスク許容度の差が著しいのが現状です。この、「昭和の働く価値観」で設計された労働法・社会保障の前提を変え、働き方に中立な雇用社会を設計するべき時に来ているのではないでしょうか。

今後、我が国においても多様な働き方が進展するに伴い、働き方に中立的なワークルール、すなわち、労働者でも自営業者でもない、働く人の第3カテゴリーを正面から認めて独自の保護ルール法制化していくべき時期に来ているといえます。

特に、これまで述べてきたように、労働者との間で①紛争解決手続の差異、②集団的交渉の差異、③ライフリスク対策を含めた社会保障の差異という3点から検討すべきです。 働き方の形式により、人生のリスクに差異が生じることは公平な社会ではありません。時代の変化に伴い、働き方の形式によらず、働く人が公平に労働法的・社会保障的制度の恩恵を受けるという意味で「働く」をアップデートすべき時は、「今」目の前に迫っています。

倉重公太朗(弁護士)

KKM法律事務所 代表弁護士/KKM法律事務所 代表弁護士。経営者側労働法を多く取り扱い、労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、人事労務担当者・社会保険労務士向けセミナーを多数開催。著作は20冊を超え、近著は『HRテクノロジーで人事が変わる』(労務行政 編集代表)、『なぜ景気が回復しても給料が上がらないのか』(労働調査会 著者代表)等。

倉重公太朗(弁護士)記事一覧