ネスレ日本は「健康リスク」「働き方とメンタル」「生活習慣」を健康経営のKPI指標と位置付け、健康保険組合とのコラボレーションにより健康課題の解決を目指している。健康経営の取り組みについて、ウェルビーイング推進室の津川朝子氏、田中未来子氏に聞いた。(取材・執筆・編集:日本人材ニュース編集部)

ネスレ日本 ウェルビーイング推進室 マネジャー

ネスレ健康保険組合 常務理事

津川 朝子氏(左)

ネスレ日本 ウェルビーイング推進室

ネスレ健康保険組合

管理栄養士、健康運動指導士、ケアマネジャー

田中 未来子氏(右)

事業概要を教えてください

津川 当社はスイスに本社がある総合食品飲料企業ネスレの日本法人で、1913 年に創業しました。食品、飲料、栄養健康製品、ペットケア製品などの製造、販売を行い、日本法人の従業員数は約2400人です。

健康経営に積極的に取り組むようになった背景を教えてください

津川 ネスレのスイスでの創業は、1867年に、栄養不足による乳幼児の死亡率の高さに心を痛めた創業者のアンリ・ネスレが、乳児用乳製品の開発に成功したことから始まります。

その製品にはネスレ家の家紋、親鳥がひな鳥を見守る「鳥の巣」のマークがついており、それが現在に至るまでネスレのロゴマークとなっています。

親が子を見守るというこのマークが象徴するように、ネスレ日本の健康経営の中核にはこうしたケアの精神が根付いており、社員同士がチームを家族のように思いやる企業文化が育まれています。

またネスレの企業としてのパーパス(存在意義)である「食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」という理念は、社員一人ひとりにも当てはまると私たちは考えています。

私たちは昨年「健康経営優良法人」への申請を行いました。ネスレ日本の健康経営の取り組みを第三者の視点で棚卸し、日本国内の他社と比較・評価する機会にしたいと考えたからです。

申請を機にスイス本社の「Nestlé Employee Health & Well-being Roadmap(ネスレ社員の健康と幸せのためのロードマップ)」を軸に、これまで日本で継続的に実施してきた様々なヘルスプロモーション活動や社員の声、心身のヘルスデータを分析しました。

そして、社員と会社がともに協力しながら、より健康で働きがいのある職場環境を築いていけるよう、それらの取り組みをネスレ日本の健康経営の戦略マップへと落とし込みました。

健康経営の重要課題はどのように設定していますか

津川 まずは社員の健康診断結果、働き方のデータ、ストレスチェックの内容を分析し、「健康リスク」「働き方とメンタル」「生活習慣」という3テーマを設定し3つの課題改善施策を抽出しました。

それぞれの数値をネスレ健康経営のKPI指標と位置付け、ネスレ健康保険組合との協働による改善施策を実施し、毎年効果測定を行い、PDCAのサイクルを回すことで健康課題の解決を目指しています。

健康リスク課題に関する重点施策について教えてください

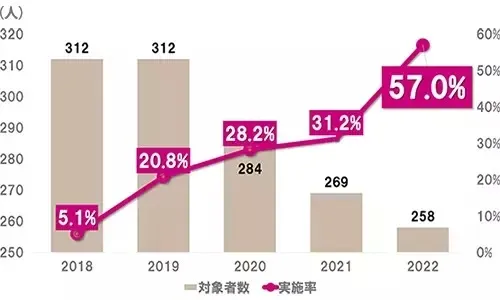

田中 生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による予防効果が期待できる社員に対して、専門スタッフが生活習慣の見直しをサポートする特定保健指導の実施率の向上は私たちの重点施策のひとつです。私は管理栄養士として2018年に健康保険組合に出向し、2019年からこの取り組みを主導してきました。

まずは対象者にとって抵抗感が強い「メタボ」や「特定保健指導」という名称を用いず、「健診データに心配な点がある」といった表現で個別にメールを送るなど、心理的ハードルを下げる工夫をしています。

また2019年から、運動習慣の定着を目的として「Walking Project」を導入し、社員の健康増進を図るとともに、特定保健指導の対象者の参加意欲を高めるような、楽しさと達成感のある魅力的なプログラムを企画しました。

2020年には各自の健診データを可視化し、健診項目ごとに個人の順位がわかる「健康つうしんぼ」も導入しました。当社の社員は数字の裏付けがあると、行動変容が促進されやすいという傾向があり、非常に効果的でした。

津川 こうした取り組みの結果、2018年度実施分(2019年度報告分)には5.1%だった特定保健指導の実施率が、2022年度実施分(2023年度報告分)には57.0%と10倍以上に伸びました。対象者数自体も年々減少しており、健診データの改善が着実に進んでいることを実感しています。

働き方とメンタル課題、生活習慣課題の改善施策を教えてください

田中 私たちが取り組んでいる3つの重点施策は、①働き方とメンタル課題への対応としての「睡眠改善」、②生活習慣病予防に向けた「座りすぎ対策」、③運動習慣の定着を目指す「Walking Project」です。

まず睡眠に関しては、社内データを分析したところ、睡眠スコアが他社と比較して一定の課題があることが明らかになりました。ちょうどそのタイミングで当社が法人向けに開発していた「ネスレ ヘルスサイエンス睡眠プログラム」を自社社員の健康支援に活用できないかという共同実施の提案があり、まさに“渡りに船”として2024年から社員290人を対象にプログラムを導入しました。

このプログラムは、睡眠改善を段階的に支援する4つのステップで構成されています。最初に、睡眠を可視化するグーグルのウェラブルデバイス「Fitbit」を使って自身の睡眠状態をモニタリングし、現状を知ることから始まります。

次に良質な睡眠習慣について学ぶトレーニングを受講、その後、トレーニングで学んだ内容をもとに生活習慣を見直しながら、ネスレヘルスサイエンスが取り扱う機能性表示食品「Pure Encapsulations GABA」を摂取し、最後にプログラム前後での睡眠状態をFitbitで比較、可視化するというものです。

津川 プログラム実施後、睡眠の質や疲労感、意欲、プレゼンティーイズムなどに改善が見られ、心身のストレスも軽減されました。性別や勤務形態を問わず改善が確認されており、多くの社員にとって役立つ取り組みとなりました。

座りすぎ問題の解消、運動習慣定着化について教えてください

津川 座りすぎ問題の対策については、ウェルネスコミュニケーション担当者がリードしています。座りすぎは腰痛や肩こりの原因になるばかりか、生活習慣病の悪化や労働生産性、働く意欲の低下といった問題を引き起こします。

そこで、座り過ぎ防止やブレイク(座ることの中断)の重要性に関し、社員向けの啓発運動を行っています。代表例が「1日3杯のコーヒー飲用習慣」というもので、「3 Coffee a Day~1日3杯のコーヒー習慣がいい人生をつくります」というキーメッセージとして発しています。

運動習慣定着化については先述したように、特定保健指導の実施率上昇を目指して始めた「Walking Project」を指します。2019年から「aruku&」アプリを活用し、生活習慣病の対策として1日8000歩以上の歩行を目標として春と秋にそれぞれ約3カ月間行っています。

今では500人超の社員が自発的に参加し、5人以上でチームを組んで参加する形式の他、個人での参加も可能です。どちらの形式でも、アプリ上で歩数を共有し合うことで自然とコミュニケーションが生まれ、部門や世代を超えたつながりが生まれるなど、社内の活性化という副次的な効果も得られています。

田中 成果はデータに表れています。2023年度には、1日8000歩以上の達成者が77.7%に達し、約1400ある全健保組合の中でも社員の運動実践率は最上位クラスです。

また、今年5月末には神戸本社を中心に「HealthiNes & HappiNes Walking みんなで一緒に歩こう!with CEO」というイベントを開催しました。社長の深谷も参加し、社員とともに約2キロの道のりを歩きながら交流を深めました。

このイベントは平日の昼休みに実施され、性別や役職、部門、国籍を越えて、健康とつながりをテーマにした社内文化の醸成にもつながっています。

取り組みについての経営陣や社員の声、今後の展望を教えてください

津川 経営陣からは「とても良い取り組みなので、ぜひ続けてほしい」と力強い後押しをもらっています。社員からは「家族でもないのに、こんなに親身に自分の健康のことを一緒に考えてくれて、おかげで健康に目を向けるようになった」といった声をいただくことがあり、それは何より嬉しく、取り組みの意義を実感する瞬間でもあります。

社員の健康状態の向上により医療費が抑制され、そのおかげで保険料率も2025年度全組合の平均保険料率(9.34%)を大きく下回る低い保険料率(8.00%)を維持できているといった実益も得られています。何よりも心身健康であることで社員本人の幸せにつながります。このような好循環を、今後さらに強めていきたいと考えています。

「ネスレに入って健康になった」と感じてくれる社員が、もっと増えるとうれしいですね。

(2025年7月9日 インタビュー)

ネスレ日本株式会社

代表者:代表取締役社長兼CEO 深谷 龍彦

設立:1933(昭和8)年6月

資本金:40億円

従業員数:約2400人(グループ各社社員含む)

本社:兵庫県神戸市中央区御幸通7-1-15 ネスレハウス