2018年は働き方改革がいよいよ本格的に始動する。その中でも4月から始まる無期転換ルールには早急に対応しなければならない。また、同一労働同一賃金、時間外労働の上限規制についても同様だ。様々な対応が迫られる中、人事担当者が押さえるべき注目ポイントを解説する。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

迫られる有期契約労働者の無期転換

企業にとって「働き方改革」は2018年が正念場となりそうだ。最初に直面するのは有期契約労働者の無期転換への対応だ。2013年4月に施行された労働契約法18条の通算契約期間が5年超の有期雇用労働者に無期転換権が発生する無期転換ルールが2018年4月から始まる。

通算5年のカウントは2013年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象になり、3月31日以前に開始した契約は通算期間に含めない。したがって契約期間が1年の場合、更新を繰り返して6年目の更新時を迎える2018年4月1日から労働者は無期転換の申込みができ、1年後の19年4月1日から無期労働契約に移行する。

仮に18年4月1日から1年間の契約期間に無期転換の申込みをしなくても、次の更新以降でも申込みができるので無期転換権が消滅することはない。

無期転換を行う前に、通算5年を超える以前に使用者が更新を拒否し、契約期間満了で雇用を終了させる「雇止め」に走る企業も出ることも予想される。

だが、労契法19条で「使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件当該申込みを承諾したものとみなす」という最高裁判例で確立した「雇止め法理」を規定している。雇い止めは法的リスクを伴うことになる。

企業にとってこれまで大きく有期と無期の正社員しか存在しなかったが、新たに無期雇用社員という雇用区分が自然発生的に誕生することになる。長期に雇用することを前提に無期転換前に有期契約社員の就労実態を調査した上で、社内の仕事を整理し、社員区分ごとに職務内容を検討するとともに、適用する労働条件を決定し、就業規則などを定める作業も急ぐ必要がある。

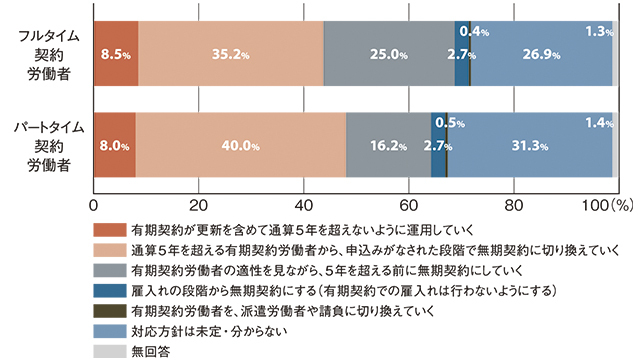

現状はどうなっているのか。エン・ジャパンの調査(9月25日、513社、8割が300人以下の企業)によると、無期雇用転換の対象になる有期雇用社員がいる企業は57%。そのうち67%が無期転換を視野に進めると回答している。

それ以外は「有期契約が更新を含めて通算5年を超えないように運用していく」が7%、「派遣や請負に切り替えていく」1%、「わからない」「その他」が計25%も存在し、対応を決めかねている企業も少なくない。

無期転換を視野に入れている企業の内訳は「無期転換申込みがあれば無期雇用に転換」が45%。「無期転換条件を定め、条件を満たせば5年以内でも無期雇用に転換」17%、「有期雇用を止め、雇い入れ時から無期雇用にする」が5%となっている。

さらに無期転換を視野に入れている企業のうち無期転換後の処遇については「有期雇用時と労働条件や待遇を変えない」が54%、「正社員に近い労働条件や処遇に変更」13%、「正社員と同じ労働条件や待遇に変更」16%となっている。無期転換するにしても企業の対応にバラツキがある一方、転換後の処遇でも異なる。

約6割の企業で無期転換に転換することを検討

●無期転換ルールにどのような対応を検討しているか

同一労働同一賃金への対応で処遇の見直しが急務

非正規雇用社員の処遇では来年の通常国会で法改正が予定されている「同一労働同一賃金」への対応も不可欠だ。政府の工程表では19年4月施行予定であり、18年中に対応に着手する必要がある。

すでに2016年12月に政府の「同一労働同一賃金ガイドライン案」が策定され、17年9月に労働政策審議会から働き方改革関連法案の要綱が建議されている。新たに従来のパートタイム労働法と労契法の有期雇用労働者に係わる条項を統合した「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律案」(改正パート・有期雇用法案)が出された。

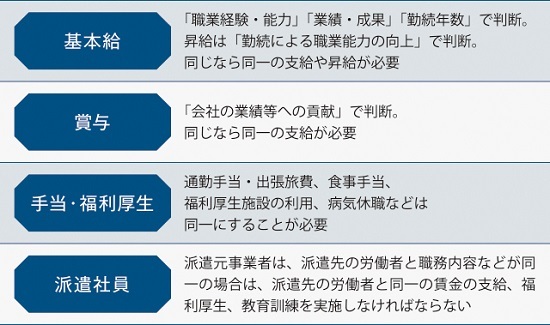

この法律はパート・有期雇用労働者ともに均等待遇を義務づけるもので、先の同一労働同一賃金ガイドライン案を法的に根拠づけるものだ。 ガイドラインは基本給、ボーナス、各種手当などについて、正社員とパート・有期雇用労働者の間の問題となる格差を挙げている。

たとえばボーナスなどについて「無期雇用フルタイム労働者と同一の貢献である有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、貢献に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない」としている。

つまり、正社員と同じ貢献をしていれば同額を支給しなさい、貢献度が違うのであれば、それに見合った金額を支給し、まったく支給しない、あるいは正社員に比べて金額が著しく低いことは許されない。同じ仕事をしていれば、以下の手当も同じ額を支給するものとしている。

1 役職手当

2 危険作業などの特殊作業手当

3 交代制勤務などの特殊勤務手当

4 精勤・皆勤手当

5 時間外労働手当

6 深夜・休日労働手当

通勤手当については「有期雇用労働者又はパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をしなければならない」と言い切っている。その他、仕事内容とは直接関係のない食事手当や福利厚生施設などの利用は正社員、非正社員の区別なく同じにすることを求めているのも大きな特徴だ。

企業としては法案の成立をにらみながら非正規と正社員の賃金・諸手当や福利厚生などの処遇の見直しが急務となる。日経リサーチの調査(「柔軟な働き方等に係る実態調査(2668社)」2017年3月)によると、正社員に支給している手当(通勤手当など)は平均6.9種類なのに対し、非正社員は3.0種類と大きな開きがある。

ただし、基本給については均等処遇といっても企業個々の現行制度を容認する記述も見られる。ガイドラインの(注)でこう述べている。

無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者又はパートタイム労働者の間に基本給や各種手当といった賃金に差がある場合において、その要因として無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者又はパートタイム労働者の賃金の決定基準・ルールの違いがあるときは、「無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者又はパートタイム労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールの違いが異なる」という主観的・抽象的説明では足りず、賃金の決定基準・ルールの違いについて、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして不合理なものであってはならない。

多くの企業の正社員は職能資格賃金など独自の制度に基づく月給制であるのに対し、非正規社員は職務ベースの時給であり、賃金制度は分断されている。その違いについて客観的・合理的説明ができれば現行制度でもいいとも読める。

だが、日経リサーチの調査によると基本給を「能力・経験」だけではなく「役割・職務」・「業績・成果」・「勤続年数」に基づいて支給するなど多様である。同一労働同一賃金に向けて「非正規社員の職務内容を見直す」企業が30.9%、「非正規社員の給与体系を見直す」が28.9%に上る。今後正規と非正規の基本給の違いについて不合理と思われる部分がないかをチェックする必要があるだろう。

正規と非正規の不合理な格差是正が求められる

●政府の「同一労働同一賃金ガイドライン案」の主なポイント

時間外労働の上限規制で労働時間把握を徹底

働き方改革関連法案のもう1つのポイントは労働基準法改正による「罰則付き時間外労働の上限規制」の導入だ。労基法では使用者は1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないと定めている。だが労使協定(36協定)を結べば、大臣告示(限度基準告示)において1週間15時間、1カ月45時間、1年間360時間の限度内で働かせることができる。

さらに特別延長時間に関する「特別条項付36協定」によって労使がともに「臨時的状態」「特別な事情がある」と認めれば、1年間に6回(6カ月)について限度時間を超えて働かせることができる。

新たな改正労働基準法案要綱では上限規制として月45時間かつ年間360時間(1年単位の変形労働時間は上限を原則として月42時間かつ年320時間)とする。さらに一時的な業務量の増加がやむをえない場合は、以下の上限規制案が示されている。

1 年間720時間以内(月平均60時間)

2 2カ月ないし6カ月平均は80時間以内(休日労働を含む)

3 単月は100時間未満(休日労働を含む)

4 月45時間、年360時間を上回る特例の適用は半年分(年6回)を上限とする。

現行の36協定で結ぶ時間外労働の基準である「大臣告示」を含めて上記の基準を労基法に明記し、強制力を持たせることになる。つまり、この基準を従業員の1人でも超えたら確実に送検される絶対的上限規制になる。

また、80時間と100時間には休日労働を含むとされているが、月45時間、年360時間には休日労働は含まれない。だがこの休日は法定休日(週1日)のことであり、所定内休日(週2日)と誤解して働かせて限度時間を超えることがないように注意してほしい。

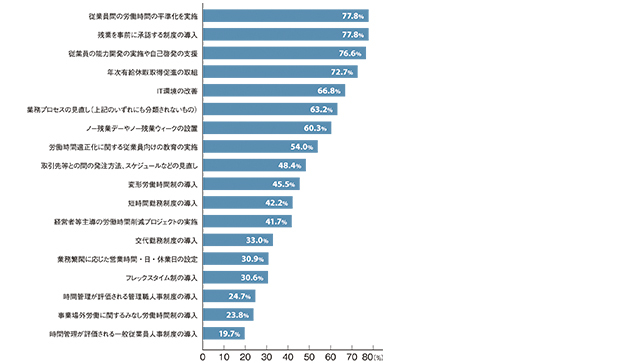

すでに長時間労働の是正に向けた取り組みを実施している企業も多い。社員・管理職の意識改革をはじめ、「残業の事前申請」、「年次有給休暇取得の促進」、また「ノー残業デー」や「定時退社」、「変形労働時間制」、「短時間勤務制度」の導入などに取り組んでいる企業も少なくない。その結果、近年のサラリーマンの残業時間は減っている。

しかし、全社員がこれだけで法的上限規制をクリアする保障はない。日経リサーチの調査では23.9%の企業が法的上限規制について「特に影響はない」と回答しているが、「繁忙期に対応できない」(62.2%)、「顧客の要望に対応できない」(43.2%)と回答している。

法的リスクを回避するためには、これまで以上に従業員の労働時間把握の徹底が求められるだろう。

残業時間削減に向けて、様々な施策が考えられる

●残業時間削減のための各社の取り組み状況

法制度改革を企業の成長チャンスと捉える

最後に一連の法制度改革を後ろ向きに捉えるのではなく、今後の企業の成長を促す人事・人材戦略の一環として取り組むべきだろう。無期転換や同一労働同一賃金の実現も法的にクリアすればよいというのではなく、中・長期的な人手不足を踏まえた人材の確保と定着、さらには意欲を持って働き、企業の成長を支えて戦力化につなげるような人事・賃金制度の改革も必要である。

また、長時間労働の是正にしても形式的な残業規制だけでは“隠れ残業”が横行することにもなりかねない。生産性向上の観点から職場や社員一人ひとりの業務の見直しによる効率化、ITやAIの活用などを推進することが重要になる。