(文:荒川正嗣弁護士、編集:日本人材ニュース編集部)

勤務シフトを就業規則に定めておかないと、当該シフトについて1か月単位の変形労働時間制は適用できない?

報道によると、名古屋地裁は、日本マクドナルドの店舗に勤務していた元従業員からの未払賃金請求の事案で、店舗において適用されていた変形労働時間制が労働基準法(以下「労基法」)の要件を満たさず、無効であるとして、原則どおり1日8時間または1週40時間を超えるか否かで時間外労働時間数を算出し、割増賃金の支払いを命じたとのことです(名古屋地裁令和4年10月26日)。

すなわち、当該店舗では、1か月単位で勤務シフトを設定し、同単位の変形労働時間制(労基法32条の2)を適用する扱いをしていましたが、当該勤務シフトは同社の就業規則に定められていませんでした。そこで判決は、就業規則で定めていない店舗独自の勤務シフトは、1か月単位の変形労働時間制における労働時間特定の要件を満たさず無効とされたとのことです。

就業規則に定められていない勤務シフトについて、変形労働時間制の適用が認められないとはどういうことなのでしょうか。

※なお、上記事件はあくまで1か月単位の変形労働時間制の適用の有無が問題となったものです。名古屋地裁は、同制度の適用にかかわりなく、勤務シフトを設定する場合は、就業規則上にそれを定めておかなければならない旨を述べたものではありません。

変形労働時間制の概要

変形労働時間制とはどのような制度か

前提として、変形労働時間制とは、変形期間を平均して、1週間あたりの所定労働時間が週の法定労働時間を超えなければ、特定の1日または1週間に法定労働時間(1日8時間、1週40時間。労基法32条1項)を超えて労働させることができるという制度です(労基法32条の2、32条の4及び32条の5)。

上記の変形期間には、1か月以内、1年以内、1週間単位の3種類があります。この制度によって、業務の繁閑に応じた所定労働時間の柔軟な設定が可能となります。

変形労働時間制における時間外労働の考え方

法定労働時間を超えて働かせることができるという点について、詳しく見ていきましょう。

法定時間外労働になるかどうかは、1日8時間や1週40時間を超えて労働させたかどうかで定まるというのが原則です。

これに対して、変形労働時間制は、「変形期間を平均して、1週間あたりの所定労働時間が週の法定労働時間を超えない」という要件を満たす限り、特定の1日や1週間で所定労働時間を例えば1日10時間や1週46時間と定めても、労基法32条1項違反にはなりません。

そして、上記例で法定時間外労働になるのは、当該所定労働時間を超えた時間であり、つまり1日10時間や1週46時間を超えた部分です。 変形労働時間制の下では、次の順序で法定時間外労働を把握します(平6.3.3基発181号、最判平14.2.28‐大星ビル管理事件、東京地判平12.4.27‐JR東日本(横浜土木技術センター)事件、広島高判平14.6.25‐JR西日本(広島支社)事件)。

【変形労働時間制において法定時間外労働となる時間】

①あらかじめ法定労働時間を超えて所定労働時間を設定した日や週においては、当該所定労働時間を超えて労働させた時間

②①のような定めをしていない日や週においては、日や週の法定労働時間を超えて労働させた時間

③変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間(①、②で法定時間外労働として把握した時間を除く)

なお、③の「法定労働時間の総枠」とは、「変形期間を平均して1週間あたりの所定労働時間が法定労働時間の範囲内であること」という要件に関わるものですが、次の計算式で定まります。

・週の法定労働時間40時間×(変形期間の日数÷7日間)

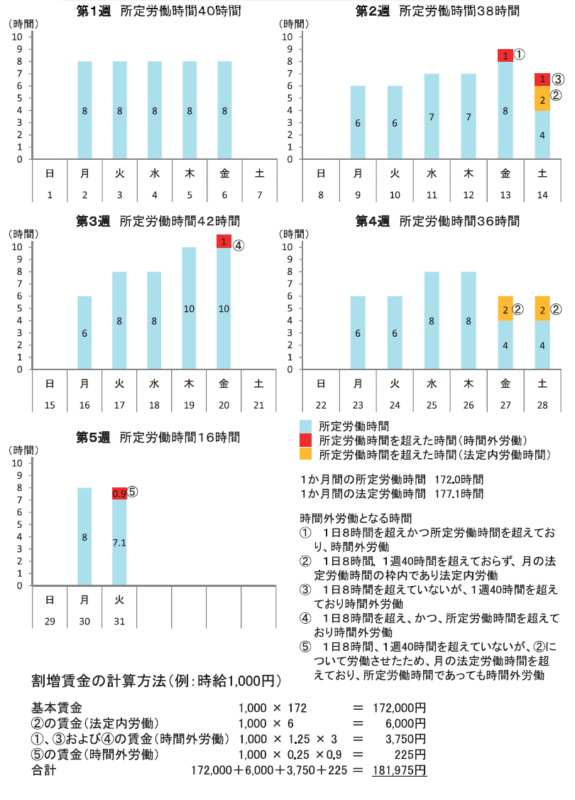

変形期間が1か月単位である場合は、1か月が28日であれば160時間、30日であれば171.4時間、31日であれば177.1時間が法定労働時間の総枠です。 1か月単位の変形労働時間制における法定時間外労働の考え方、カウントの仕方を図示すると以下のとおりです。

1か月以内の変形労働時間制適用の要件

既述のとおり、変形労働時間制は、業務の繁閑に応じた、所定労働時間の柔軟な設定を可能とするものです。また、特定の1日や1週間に法定労働時間を超えて労働させても、法定時間外労働にならず、割増賃金の支払いは不要です。

一方で、労働時間が日や週によって変動することは労働者の生活リズムを乱し、ワーク・ライフ・バランスの点でも問題が生じ得るため、労基法は所定の要件を満たした場合のみ、変形労働時間制の適用を認めています。

その要件ですが、1か月以内の変形労働時間制については以下のとおりです。

【1か月以内の変形労働時間制の適用要件】

労使協定、就業規則又は就業規則に準ずるもの(就業規則作成義務のある常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合には就業規則に定める必要あり。昭22.9.13発基17号)に、以下の①~③を定めること。

①労働時間の総枠の定め

②変形期間における労働時間の特定

③変形期間の起算日の明示

①は、(2)で述べた計算式で算定される法定労働時間の総枠の範囲内で、変形期間中の所定労働時間を設定するということです。かかる総枠の範囲内を超えて所定労働時間を設定した時点で、変形労働時間制の適用要件は満たさないことになるため、留意が必要です。

②は、冒頭の名古屋地裁の事件でも問題となった要件であり、次項で詳しく解説します。

③はどの日から変形期間が始まるかを明らかにするということです。なお、就業規則上に定める起算日とは異なる日を起算日として勤務ローテーション表を作成していても、労働時間の特定の要件を満たさないとされた例があります(東京地判平27.12.11)

変形期間における労働時間の特定

行政解釈(前掲基発168号)及び判例(前掲大星ビル管理事件)ともに、変形期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等で特定する必要があるとしてます。

つまり、法定労働時間を超える日や週だけでなく、超えない日や週も含めた、変形期間中の各日、各週の所定労働時間を特定する必要があるということです。また、労働時間の特定は1日何時間かのみならず、始業及び終業時刻も定める必要があります。

ただし、業種、勤務実態によっては、月ごとにシフト表を設定する必要があり、あらかじめ就業規則上で特定することが困難な場合もあるでしょう。

この点について、行政解釈上は、就業規則でできる限り特定すべきであるが、業務の実態から月ごとに勤務割表(シフト表)を作成する必要がある場合には、就業規則において各直勤務の始業・終業時刻及び各直勤務の組み合わせの考え方、勤務割表の作成手続や周知方法等を定め、各日の勤務割は、それに従って、変形期間開始前までに具体的に特定しておけば足りるとされています(昭63.3.4基発150号)。

また、判例は、月別カレンダーないしビル別カレンダーという書面に基づいて具体的な勤務シフトが作成されていた事案で、作成される各書面の内容、作成時期や作成手続等に関する就業規則等の内容に照らし、就業規則において各日・各週の労働時間の特定がされていると評価できる場合は、上記カレンダーによる特定であっても、労働時間特定の要件を満たす余地がある旨を述べています(前掲大星ビル管理事件)。

加えて、裁判例には、労基法32条の2第1項が労働時間の特定を求める趣旨は労働時間の過密な集中をするおそれがあり、労働者の生活に与える影響が大きくなるという不利益を最小限にとどめることにあると解釈した上、労働者が、あらかじめ法定労働時間を超える日及び週がいつとなるのかについてある程度予測することができるようにするため、少なくとも就業規則上、始業・終業時刻を異にするいくつかの労働パターンを設定し、勤務割(勤務シフト)がその組合せのみによって決まるようにし、またその組合せの法則、勤務割表の作成手続や周知方法等を定めていることが求められているものというべきである旨を述べたものがあります(仙台地判平13.2.16‐岩手第一事件。控訴審の仙台高判平13.8.29もこれを是認)。

これらによれば、必ずしも就業規則で変形期間中の各日・各週の労働時間を特定する必要はなく、勤務シフト表で特定することも許されることになります。ただし、その場合は、上記裁判例も述べるとおり、就業規則において、①各直勤務の始業・終業時刻、②各直勤務の組み合わせの基準・考え方、③勤務シフト表作成の時期・手続等に関する定めは必要であり、それらの定めに照らして、就業規則において各日・各週の労働時間の特定がされたといえる程度ないしこれに準じた程度の特定がされる必要があるとの見解があります(佐々木宗啓ら編著『類型別労働関係訴訟の実務(改訂版)Ⅰ』[青林書院、2021年]216頁)。

荒川正嗣(弁護士)

KKM法律事務所 弁護士/第一東京弁護士会 労働法制委員会 時間法部会副部会長 経営法曹会議会員/経営者側労働法を得意とし、民事訴訟、労働審判等の各種手続での係争案件、組合問題への対応のほか、労働基準監督署等による行政指導、人事・労務管理全般について助言指導を多数行なっている。

荒川正嗣(弁護士) 記事一覧

【あわせて読みたい】

- シフト制と1か月単位の変形労働時間制の落とし穴。変形労働時間制における「労働時間の特定」とは?【後編】

- 【2024年最高裁判決】事業場外労働みなし制適用の可否が争われた事例を解説―協同組合グローブ事件―

- 育休明けに部下0人で専ら電話営業に従事。配置転換はマタハラか? アメリカン・エキスプレス・インターナショナル事件を解説