現在の解雇ルール見直しに向けた議論が活性化すること自体は歓迎ですが、テーマ的に感情論や揚げ足取り、表層的な意見が多いので、議論は感情的になることなく、データや日本の雇用社会そして紛争解決の実態に照らして、まっとうな方向性で行われるべきです。

そのため、今回は使用者側弁護士としての視点から、解雇ルールの現状や改革の必要性、そして日本で議論すべき解雇ルールの論点について整理していきます。(文:倉重公太朗弁護士、編集:日本人材ニュース編集部)

解雇ルールの成り立ち

小泉進次郎氏も指摘するように、日本の解雇ルールは昭和50年頃までの判例をベースとしており、現在は労働契約法16条に規定されています。労働契約法16条自体は簡素な条文ですが、その運用ルールは、従前の判例を引き継ぐとされており、ここが問題の根源だと考えます。

労働契約法16条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

終身雇用を前提とする解雇権濫用法理は、昭和の高度経済成長期すなわち、人口・経済が成長し、終身雇用が当たり前であった拡大再生産期の雇用ルールです。終身雇用が「当たり前」なので、そこから放逐することは「よほど悪い社員に限る」と考えられており、当時はそれが合理的でした。

変わる時代と変わらない労働法

しかし、時代は昭和から令和になり、変化してきています。

コロナ・戦争・紛争・円安・株暴落・EV・エネルギー競争・AI等、世界情勢の大きな変化を挙げればきりがなく、20年~30年先のあり方がより不透明になってきています。当然、日本企業の行く末を見通すのも困難です。

VUCA時代(※1)やBANI時代(※2)と言われる現代において、会社の未来がどうなるか分からないのに、雇用だけは新卒採用から定年、あるいは再雇用までとなれば40年近く保障できるということはあり得るのでしょうか。

※「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の頭文字

※「Brittle(もろい)」、「Anxious(不安)」、「Non-Linear(非線形)」、「Incomprehensible(不可解)」の頭文字

しかし、労働法は高度経済成長期以降変わっていません。こここそが問題の根源だと考えます。

大企業にとっては、予測可能性がないことも課題

さらに、大企業やコンプライアンスを重視する中小企業にとっては、解雇権濫用法理に予測可能性が低いのが問題です。解雇裁判で絶対負けないようにするためには、十分に解雇に向けた手続きを積み重ねた上で行います。具体的には、問題社員に対して複数名の担当者を張り付け、問題行動を把握して厳重注意書に記載し、厳重注意や懲戒処分を重ねた上で再度問題行動を把握します。そして再度注意や処分を行い、退職勧奨を経て解雇に至ります。紛争になった場合は労働審判等で互いに主張を戦わせ、最終的には8割が和解します。

この和解に至るまで、短くて半年、長ければ数年かかることも珍しくありません。ただ、どうせ和解するなら最初から金銭で解決することもまた合理的ではないかと思います。

なお、企業がリスクを見積もりづらいという点も付記しておきます。今の日本の解雇ルールでは金銭解決制度がないため、万が一訴訟で敗訴すれば、定年までの賃金(及び再雇用の賃金)を全て保障しなければならない事態となり、極めて大きい金額になるからです。

データで見る、解雇の金銭解決制度の必要性

ただ、私はアメリカのように解雇自由にすべきと考えているのではありません。多くの労働者側弁護士ともそこは同意見です。ただし、ある程度高額な金銭解決の制度であれば合理的であると考えており、ドイツ・フランス・イタリアなど欧州主要国の解雇ルールである金銭解決制度を基本とすべきです。その理由は以下の通りになります。

まず、全ての退職理由を含めた年間離職者は700万人超です。この辞めていく人の中で、不本意に辞めさせられている人もそれなりにいると考えられます。解雇でなく、退職届を出したとしても、退職勧奨の結果「辞めさせられた」という感覚の人がいます。これは推測ですが、離職者の0.5%~1%程度と仮定すると、3万5000人~7万人は不本意に離職している人がいることになります。

一方で労働事件は、多く見積って3000件台です。つまり、ほとんど訴訟になっていません。もちろん、裁判前の交渉で解決している例もありますが、3万件には届かないでしょう。

この数字から何を読み取るかは色々と価値判断が入ってくるところですが、結局はその程度しか紛争になっていないということです。そして、争わない場合、今の労基法では1カ月前予告、つまり1カ月分の賃金しか保障されておらず、その点が却って労働者の保護を弱めています。訴訟など弁護士に依頼して紛争を継続するのは少数派だということは、データ上明らかです。

むしろ金銭解決した方が良いケース

さらに、解雇の金銭解決制度があった方が良い理由として、労働局のあっせんなどで格安で解決しているひどい解雇事例が挙げられます。

濱口桂一郎著『日本の雇用終了』(労働政策研究・研修機構)に、労働局のあっせん手続において、意味不明な解雇理由(妊娠したから、業務委託にならなかったから…など)にもかかわらず、10万円程度の極めて低額な和解がなされているリアルな現実が記されています。このように低額で和解をしてしまっている人たちにとっては、金銭解決制度によりもらえる金額が増えることで、間違いなく保護になるという皮肉な現実があります。

また、解雇を告げられるくらいなら転職する人にはむしろプラスしかない話ですし、企業側でもリスクを金銭的に判断できるようになり、予測可能性が立つため新規事業やチャレンジングな好待遇での採用が行いやすくなります。これにより、「賃金が上がらない」という問題も解決されるでしょう。アメリカや中国の先進企業のように、好待遇の労働条件を「終身で」提示し続ける企業は世界中に存在しません。

実際にあった低額な和解の例

○有給の権利を主張したら「パートにはない」として解雇(6万円で解決)

○「今日から請負でやってくれ、それが嫌なら辞めてくれ」として解雇(8万円で解決)

○4日働いただけで、「従業員と折り合いが悪い」と理由も告げずに解雇(10万円で解決)

○製造ライン、1回ミスしただけで解雇(10万円で解決)

なぜ、解雇規制を緩和する必要があるのか

「雇用を流動化させたいのは分かります。ただ、それは転職をすれば良い話であって、解雇規制に踏み込む必要は無いのではないでしょうか」という意見もあるようです。

しかし、問題はそれだけではありません。 例えば、

●何が何でも定年までしがみつこうとしている

●処遇とパフォーマンスが見合っていないので市場賃金で転職できない

●会社と対立的な言動を繰り返すだけでなく、周りの社員に悪影響を与える

●能力は高いがジョブフィットせず、他責傾向が強く周りと軋轢を生む

このような方々は現に存在しています(日々私も対応しています)。

もちろん、このような方を生んでしまっているのは、適切に人事評価や降格などの人事措置を行わなかった会社の問題という面もありますが、他方で、今からまた数年人員を張り付けて、前述の解雇対応を全て行うのも極めて困難です。

実際、令和5年5月16日に出された新しい資本主義実現会議「三位一体の労働市場改革の指針」においても、「現実には、働く個人の多くが受け身の姿勢で現在の状況に安住しがちである」との指摘もあります。

つまり、適切な人事措置を行ってこなかった日本企業のツケとして、解雇されず賃金も下げられず、受け身の姿勢のままエンゲージメントが低く、リスキリングにも消極的な社員に向き合う必要があります。

もちろん、そうした取り扱いをしてきた会社の問題もあるので、「解雇自由にしてそういった社員をクビにしろ!」などと乱暴な議論を展開するつもりはありません。ただし、終身雇用が事実上崩壊し、予測不可能な世界情勢下においては、合理的な労働契約解消のためのルール作りをしても良いのではないかと私は考えます。

個々の社員のことは個別論になるので割愛しますが、根本的にはいがみ合っている人たちを共生させて何かプラスがあるのだろうかと思います。その会社で勤務を続けなくても人格が否定されるわけではありません。

たとえばフランスやヨーロッパでは、離婚と同じように、いがみ合うぐらいならお金で解決しようというのが基本的な発想です。実際に、裁判をやっていると解雇事件になってもかなりの確率で和解します。そのため、最高裁まで争って、それで職場復帰するというケースは大変少ないのが現状です。であれば「最初から金銭解決で良いのではないか」ということです。

これは労働者側の弁護士が怠けていると言いたいのではなく(むしろ彼らの頑張りは賞賛されるべきであると相対してて思わされることも多々あります)、裁判を戦い抜くのは相当なエネルギーを用いるので、会社と「事を構えて」数年間というのは、かなりのパワーを必要とします。しかも「できる人」ほど転職は決まるため、転職しながら前の会社と闘うというのは、事実上不可能でしょう。 そのため、合理的な解雇ルールを整備すべきだと私は考えています(繰り返しますが、解雇自由にせよと言っているのではありません)。

解雇ルール議論のあるべき方向性

雇用流動化のため、欧州を参考とした金銭解決制度に加え、日本独自の退職時のセーフティネットや職業訓練の充実、ジョブマッチングなどを併せて行うことが重要です。その上で、無用な解雇を乱発しないように、ある程度高額の金銭解決制度(例えば20カ月分を上限とした勤続年数×月給や最低保証金額の設定)にした上で安易な解雇の乱発を防ぎ、転職可能性のない妊産婦や育休、介護休業、労働組合差別などのケースを制度利用不可とすれば十分立法的制度設計は可能と考えます。

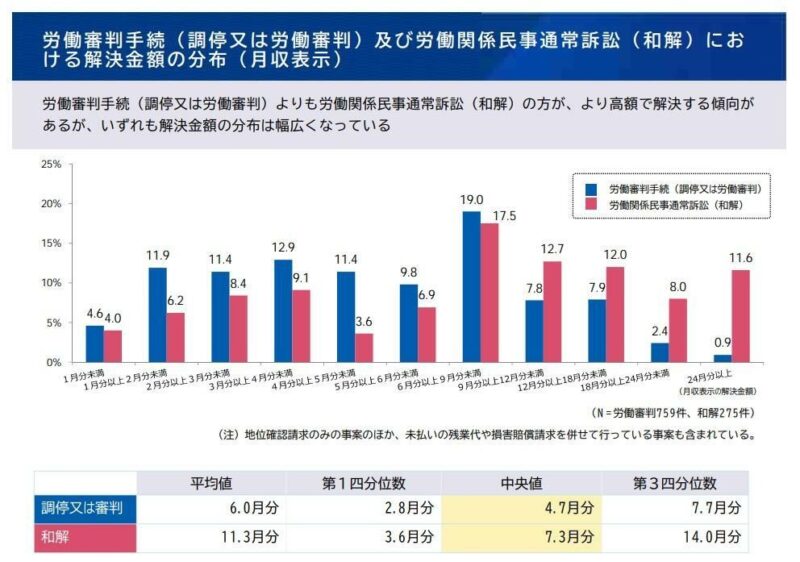

なお、下図によれば労働審判の解決水準中央値は月給の4.7~7.3カ月分であるため、この水準を下回らない設計にすれば、少なくとも現在よりも法的保護が劣る結果にはならないでしょう(むしろ弁護士費用や時間的・精神的コストは削減できます)。

出典:厚生労働省 労働基準局労働関係法課「解雇に関する紛争解決制度の現状と労働審判事件等における解決金額等に関する調査について」

制度設計の際に重要なことは、回収の実効性を高めることです。金銭解決制度があっても、弁護士に依頼しなければ支払われないのでは結果として絵に描いた餅です。例えば労基署が指導監督できるようにして、回収コストを国が負担するか、あるいは、「金銭を支払わないと解雇が認められない」といった制度設計が考えられます。

これからの労働力希少社会に向けて必要な議論

これから2040年にかけて、労働供給不足社会、つまり人の価値が希少になる労働力希少社会に突入します。

だからこそ、解雇を乱発する企業には誰も人が寄りつかなくなります。今は「お前の代わりはいくらでも居る」時代ではありません。そのような時代錯誤の企業は淘汰されるしかありません。

他方で、人が希少だからこそ、負の影響を及ぼし続ける問題社員への対処も適切に行う必要性が増しています。ベンチャー企業でも中堅企業でも大企業でも、もはや、問題社員対応に多くの人員を割いているような時代ではありません。働く側も、「一社で終身雇用」にこだわるのではなく、社会全体で(形式を問わず)働き続けるという意識が重要です。「この会社に合わない」ことは何ら人格を否定するものではありませんし、社会全体として求められる役割が無いことにはなりません。キャリアは会社から与えられるものではなく、自律的にデザインするものです。

そのため、解雇自由化か、現状の終身雇用を前提とした解雇ルール化という「0か100か」の乱暴な議論ではなく、重要なのは未来の雇用社会を見据えた解雇ルールの「塩梅」です。解雇の証拠を作りに行くような手間暇をかけている余裕はもうないのです。

日本は「解雇しやすい国」という誤ったOECD調査

経済協力開発機構(OECD2019)の雇用保護指標調査によれば、加盟国の中では緩いほうに位置付けられる(37カ国中24位)という話が良く用いられますが、その中身まで触れている記事は少ないので誤解なきようその意味を解説しておきます。

同調査では、「通知手続の厳格さ」、「通知に要するまでに必要な時間」、「通知期間の長さ」、「(法定)退職金(解雇補償金)の要否、額」、「試用期間の長さ」、「不当解雇の範囲」、「失業手当」などが考慮されています。

この点、日本の労基法においては、解雇手続として30日前に予告をする規定しかないので、予告期間は短く、手続は厳格ではなく、法定の解雇補償金制度は存在しないという扱いになります。そのため、主に手続や行政の関与、金銭解決制度が存在しないということが「解雇が容易な国」として評価されていますが、実体的に、そもそも解雇が認められるかどうか不透明で、万が一解雇無効となれば復職となり、定年までの雇用リスクがあることには触れられていない点は注意すべきです。

なお、以下のとおり、正社員への規制が強い一方で、非正規に対する保護が弱いと言われていることも留意すべきです。本当に必要な解雇ルールは、正社員と非正規雇用で差があるべきではありません。

「OECD(2004)における EPL 指標によると,日本は,常用雇用に対する規制が OECD平均より強く,その一方,臨時雇用に対する規制が OECD 平均より弱くなっている」との指摘もあります(日本労働研究雑誌No608「非正規雇用は「行き止まり」か?─労働市場の規制と正規雇用への移行―」四方理人)

将来社会に出ていく子供たちのためにも、新時代の雇用システムを考えることが必要

私自身、以前より昭和の雇用システムの象徴である解雇規制緩和が規制緩和の一丁目一番地と主張し続けてきました。こうして国民的議論になること自体は歓迎です。感情的にならず、合理的に、新時代の雇用システムを考える国民的議論が巻き起こることが必要でしょう。

子供たちも将来この雇用社会に出ていきます。その際、少しでも良い社会であることを願って、筆を執った次第です。

倉重公太朗(弁護士)

KKM法律事務所 代表弁護士/KKM法律事務所 代表弁護士。経営者側労働法を多く取り扱い、労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、人事労務担当者・社会保険労務士向けセミナーを多数開催。著作は20冊を超え、近著は『HRテクノロジーで人事が変わる』(労務行政 編集代表)、『なぜ景気が回復しても給料が上がらないのか』(労働調査会 著者代表)等。

倉重公太朗(弁護士)記事一覧