JR東日本グループは新グループ経営ビジョンを発表し、これまでの「当たり前」を超える挑戦を掲げた。その実現に向けて、国鉄時代に由来する人事・賃金制度の見直しに取り組んでいる。取り組みの内容について、人財戦略部の本田親也氏、矢野隆介氏に聞いた。(取材・執筆・編集:日本人材ニュース編集部)

本田 親也氏

東日本旅客鉄道 人財戦略部

健康経営・勤労ユニット ユニットリーダー

矢野 隆介氏

東日本旅客鉄道 人財戦略部

健康経営・勤労ユニット(新人財戦略)

マネージャー

事業概要を教えてください

本田 JR東日本グループは1987年の国鉄の分割・民営化により発足して以来、「安全」を経営のトッププライオリティに位置付け、「究極の安全」を追求することで培ったステークホルダーの皆さまからの信頼を基盤に、ESG経営による社会課題の解決とお客さま・地域の皆さまの心の豊かさを増進する新たな価値創造をめざしており、運輸事業や流通・サービス事業、不動産・ホテル事業、その他の事業(Suica・金融ビジネスなど)を行っています。

国鉄時代に由来する人事・賃金制度を抜本的に見直し、新制度を導入すると決めた背景を教えてください

本田 2018年のタイミングで、今後10年先を見据え、社会や我々の事業を取り巻く環境がどう変わっていくかを踏まえてグループ経営ビジョン「変革2027」を打ち出しました。しかし、その後コロナ禍となり、鉄道会社にも大きな影響があり、想定していたさまざまな経営環境の変化が一気に訪れました。

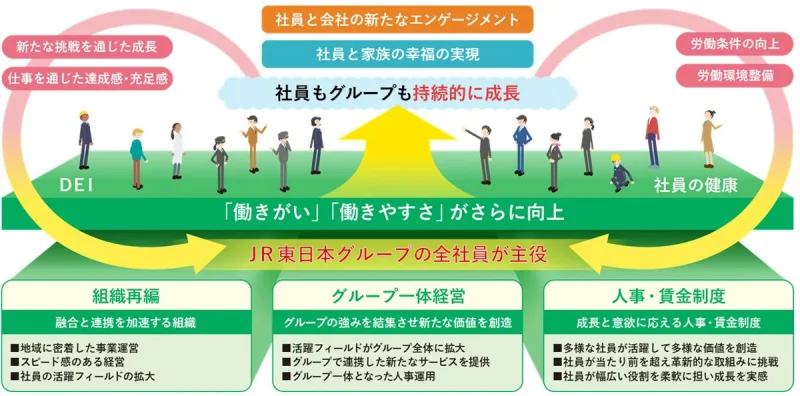

このような経営環境の変化もあり、組織再編や人事・賃金制度の見直しをはじめとした社員一人ひとりが主役となった構造改革を進めてきましたが、今年7月に新グループ経営ビジョン「勇翔2034」を発表し、さらに一段踏み込み、これまでの常識やステークホルダーが当社グループに対して抱く期待水準・イメージという「当たり前」をも超えていかなければいけないと考えました。

今年5月に公表した組織再編と人事・賃金制度の見直しは、まさに新グループ経営ビジョン「勇翔2034」の実現を支える両輪です。これらの見直しを通じて「グループ社員の働きがいと成長の実感」を生み出し、成長のためのエンジンとすることで、「当たり前」を超えていくことを目指しています。

こうした取り組みの背景には、社員と会社の関係性の変化があると考えています。事業領域の拡大に伴い、さまざまなバックボーンの社員を採用・育成することになり、働くことに対する意識や価値観がだいぶ変わってきました。いかに、働きがいと働きやすさを両立するかがより一層問われるようになっています。

さらには、働き方の変化に合わせて人事・賃金制度の改正を進めてきたものの、それが果たして時代の潮流や社会の変化に十分キャッチアップできているのかという問題意識もありました。「ここで、社員一人ひとりが10年後の当社グループを自ら創るという起業家精神を高めていくために、何かできることはないか」と考え、抜本的な見直しに踏み切ったということです。

賃金制度に関する問題意識や改正のポイントを教えてください

本田 人事・賃金制度は、これまで何度か見直しをしてきました。当社の賃金制度は、基本的には新卒採用した社員が長期勤続することを前提としており、基本給についてはある程度一律で昇給することから、右肩上がりの賃金カーブとなっていました。

ただ、先ほど申し上げたとおり、さまざまなバックボーンの社員を採用・育成することとなり、その前提が成り立たなくなってきています。例えば、退職手当についても長期勤続を前提に、勤続25年を境に支給額が大きく増える仕組みとなっているため、例えば中途入社した社員はどうなるのかといった、制度面での課題も生じていました。

そこで、グループ経営ビジョンのもと、社員一人ひとりの活躍フィールドが広がってきていることを踏まえ、新制度ではそれぞれ担う役割やその活躍ぶりに対してタイムリーに処遇していくことを改正のポイントに置き、これまでの国鉄由来の人事・賃金制度から仕事の成果や能力の伸長に応じて評価する人事・賃金制度へと切り替えました。

また、ジェネラリストだけでなく専門性を持った社員も必要となってきていることを踏まえ、多様な働き方やキャリアの実現を支える仕組みも入れました。加えて、初任給をはじめとした若年層の賃金水準についても大きく引き上げ、併せて賃金カーブ自体を抜本的に見直しています。今回の改正により、約270億円もの人件費の増額を見込んでいます。

矢野 人事・賃金制度そのものに正解があるわけではありません。その組織の在り方や社員の働き方にフィットするかどうかが大事なポイントだと思っています。組織としては、社員が自ら役割を広げていくことを促していかないといけません。

そのために、人事・賃金制度がどうあるべきかという観点で設計しました。具体的には、社員が新たな役割にチャレンジすることで能力が伸長すれば、評価されて処遇にもつながる制度になるよう心掛けました。

労働時間や働き方、再雇用制度などの変更のポイントを教えてください

本田 実は当社では特定の職種によって、1日当たりの労働時間が異なっていました。しかも、年間の休日数も異なります。これだと「役割を広げよう」と呼び掛けても実務的には混乱を招いてしまいます。これを解決するために、今回全ての社員の1日当たりの労働時間を7時間20分に、年間の休日数も120日に統一しました。

結果として、年間の所定労働時間も大幅に短縮されます。まずは、これが大きな変化です。また、鉄道は朝から晩まで運行しており、終電から翌朝までの間に保守点検を行うことが多いですが、今後はお客さまからご理解をいただきながら、できるだけ日中の時間帯に作業を移行していきたいと考えています。

もう一点、取り挙げたいのが定年の延長と再雇用制度です。現行では60歳定年で、希望者を定年退職後にエルダー社員として5年間の契約で再雇用し、グループ会社等で働いてもらっています。今回の見直しにおいては定年年齢を65歳まで延長し、賃金水準も下げず昇給もそのまま継続する形としました。

加えて、65歳以降もグループ会社等で働くことを可能とするセカンドキャリアスタッフ制度という再雇用制度を設けました。これにより、高年齢者層の雇用確保に関する社会的な要請の高まりに応えるとともに、ベテラン社員の働く意欲に応え、これまでに培ってきた豊富な経験や高いスキル、人的ネットワークをグループの成長へとつなげてもらうことを期待しています。

矢野 他にも共働き社員が増加し、より柔軟に働きたいというニーズが増していることを踏まえ、労働時間の短縮やフレックスタイム制の導入なども推進し、社員が働きやすい環境を整えることによって、非常に喜んでもらえていると感じています。

社員のキャリア形成については、いかがですか

本田 これまでは、社員をジェネラリストとして育成し、職場マネジメントを担うマネジメント職を目指してもらうという運用がメインでしたが、今後、当社は最先端の技術力で商品・サービスをお届けして社会を変える、真の技術サービス産業を目指してくという点も踏まえ、今回の改正では技術職を中心に複線的なキャリアパスを構築しました。

具体的には、技術サービス企業としての研究・開発を担い、新しい技術水準を作り上げていく「フロンティアスタッフ」や、職場のオペレーション自体を高いレベルで磨き上げ技術の奥行きを深めていく「テクニカルリーダー職」などの専門的なキャリアステップを設けました。

新制度で新卒採用を「総合職」と「地域総合職」に分けた意図は?

本田 新卒採用に関しては、従来と同様に全社的な視点で将来的にJR東日本グループの経営を担っていくことを期待する「総合職」という役割は残しました。そのうえで、2026年度からは「総合職」については高等学校、短期大学・専門学校を卒業された方も新たに対象とする予定です。これによって、多様で優秀な人材を確保していきたいと考えています。

また、これまでそれぞれの地域において多様な役割を果たしていた「エリア職」という採用コースについては、2026年から実施される組織再編で36の事業本部が誕生することを踏まえ、それぞれの事業本部の中でより多様な役割を果たし、地域社会の発展の中核としての役割を担ってほしいという想いを込めて「地域総合職」と名付けました。

経営層から求められていることや、社員の声などを教えてください

本田 今回の人事・賃金制度改正は、当社からすると国鉄由来の制度を抜本的に変革して、イチから新しく作り直すという心づもりで臨みました。経営陣も、新しい中期経営ビジョンを実現するには古い枠組みを打破しなければいけないという強い覚悟を持っているので、私たちの取り組みを一貫して支えてくれました。だからこそ、人事・賃金制度の改正に安心して全力を投じることができたと言えます。

社員の反応はおおむね好評です。人事・賃金制度の改正について本社やエリア毎に社員向けの説明会を開催してきました。それが一段落したので、現状はもう少し規模をコンパクトにして、対話形式の場を設け理解を促すようにしています。

社員の声の中には好意的な意見の他にも、「職務能力をどういう形で評価してもらえるのかが心配だ」といった意見もありました。少しでも不安を解消してもらえるよう、引き続き制度の趣旨を丁寧に伝えていきたいと思っています。並行して、各種面談や1on1ミーティングなどの充実にも取り組んでいく必要があると考えています。

今後の展望を教えてください

本田 新たな人事・賃金制度がしっかりと運用されていかないと、「勇翔2034」の実現は覚束ないと見ています。それだけに、社員の皆さんがその制度の下で、安心して自らのパフォーマンスを発揮していけるような環境を整備していくことが大切になってきます。特に、ポイントとなるのは評価の納得性を高めるための取り組みなので、しっかりと取り組んでいきたいと考えています。

もう一点は、「勇翔2034」とそれを支える組織再編、人事・賃金制度改正は単にJR東日本で働く4万5000人の社員のためだけのものではなく、JR東日本グループまで見渡せば約10万人もの社員に関係するものになります。我々としても、そうした意識を持って取り組んでいきたいと思います。

(2025年8月7日 インタビュー)

東日本旅客鉄道株式会社

代表者/代表取締役社長 喜㔟 陽一

設立/1987年4月1日

資本金/2000億円

従業員数/44,565人(単体)

本社/東京都渋谷区代々木2-2-2