政府の働き方改革実行計画に残業抑制策として、勤務間インターバル規制が努力義務ながらも盛り込まれた。インターバル規制の法制化は長時間労働の是正策になりえるか。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

インターバル規制とは何か

長時間労働の是正策として時間外労働の上限規制を行う労働基準法改正案が秋の臨時国会に提出される運びとなった。

政府の「働き方改革実行計画」(3月28日)を踏まえて検討してきた厚労省の労働政策審議会(労政審)は6月5日に厚生労働大臣に上限規制に関する報告書を建議。今後、法案化・閣議決定を経て国会で審議されることになる。

報告書には、さらにもう一つの残業抑制策として努力義務ながら勤務間インターバル規制の法制化も盛り込まれている。勤務間インターバル規制とは勤務終了から翌日の始業までの間に一定の休息時間の付与を義務づける仕組みだ。

労働者が十分な生活時間と睡眠時間を確保し、仕事と生活の両立を保ちながら働き続けることを可能にするもので、最初はヨーロッパで始まった。

労働者の心身の健康と安全の保護を目的に1993年に制定された「EU労働時間」(2000年改正)に規定。1日(24時間)について最低連続11時間の休息を付与するもので、ヨーロッパではすでに定着している制度だ。

例えば9時始業、18時終業(休憩1時間、所定労働時間8時間)であれば前日の夜10時までに勤務を終了しなければならない。1日の残業時間は4時間に制限されることになり、いわば1日の時間外労働規制に相当し、長時間労働の抑制につながる仕組みだ。

日本の労基法にはこの規制はないが、昨年に議論された政府の「働き方改革実現会議」で時間外労働の上限規制と並んで労働組合の代表らが導入を要求した。だが、経済界が難色を示したことで見送られることがほぼ決まっていた。

その後、1カ月の時間外労働の上限100時間を巡る経団連と連合の交渉の過程で突如浮上し、努力義務ながら働き方改革実行計画に盛り込まれることになった。 実行計画では「労働時間等の設定の改善に関する特別処置法を改正し、事業者は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課し、制度の普及促進に向けて、政府は労使関係者を含む有識者検討会を立ち上げる。

また、政府は、同制度を導入する中小企業への助成金の活用や好事例の周知を通じて、取り組みを推進する」としている。そして6月5日に建議された厚労省の労政審の報告では「労働時間等設定改善法第2条(事業主等の責務)を改正し、事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課すとともに、その周知徹底を図ることが適当である」としている。

さらに導入を促す仕組みとして労働時間等設定改善法の指針に労働者の健康確保の観点から、新たに「終業時刻及び始業時刻」の項目を設け、「前日の終業時間と翌日の始業時間の間に一定時間の休息時間を確保すること(勤務間インターバル)は、労働者の健康確保に資するものであることから、労使で導入に向けた方策を検討すること」などを追加するとしている(報告書)。

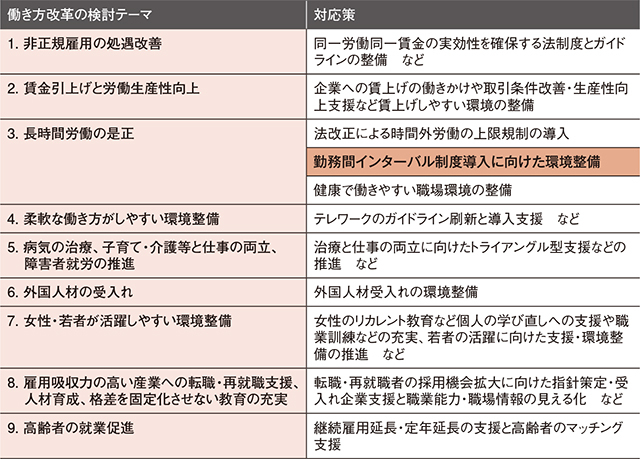

インターバル規制は働き方改革実行計画の1つ

●働き方改革実行計画の検討テーマと対応策

ヤマト、ゼンショーはインターバル導入で労使合意

これまで勤務間インターバルを導入している企業は2.2%(2015年度厚労省委託調査)にすぎない。法律が改正されても努力義務なので罰則が付くことはなく、導入企業が増えるかどうかは分からない。だが、法律に明記されたことは大きい。

仕事と生活の両立支援の「くるみんマーク」取得を促す普及促進活動によって、労働時間に敏感な学生や転職者に対するリクルート効果も期待されるなど、導入の機運を高める効果はあるかもしれない。

また、2017年春闘では先取りする形で勤務間インターバルの導入で労使合意した企業が相次いだ。

労働時間の削減だけではなく荷物量の抑制にまで踏み込んだ要求をして話題となったヤマト運輸労組は10月から10時間の勤務間インターバルの導入で合意している。同様にニトリホールディングスも10時間の規制を導入する。さらにNECは現行の10時間から11時間に拡大する。

驚いたのは「ワンオペ」によるアルバイトの苛酷な労働実態で注目された「すき家」を運営するゼンショーホールディングスが11時間のインターバルの導入で合意したことだ。同社はまず一部の店舗でスタートし、全店に拡大していく方針だ。

勤務間インターバルの導入によって従業員の定着や求職者へのアピールを狙った動きが今後も広がる可能性もある。

今後はインターバル規制の実効性確保が課題 KDDIの取り組み

例えばKDDIは2015年春闘で勤務間インターバルの導入で労使合意し、7月から制度をスタートしている。同社は就業規則上の休息時間として8時間を義務化、安全衛生規程の健康配慮時間として11時間を設定している。

安全衛生規程では「健康確保の目安として11時間の休息を確保できない日が月間11日以上あった者については産業医に対する問診表への回答や直接注意を促すなど健康配慮措置を講じる」ことにしている。

制度の運用にあたっては、休息時間がとれているかどうかを事業部別の社員ごとに毎月把握し、休息を確保できなかった社員には人事部門から問診票を産業医に提出するように指示し、セルフチェックを促している。

また、恒常的に休息時間を確保できていない社員が多ければ要員の問題など原因について人事部が上長に問い合わせることにしている。

しかし、勤務間インターバルを導入すればそれで終わりというものではない。制度を導入しても法的強制力のない労使の自主的規制だけにどれだけ実効性を確保できるのかという課題がある。

休息時間を確保するための厳格な労働時間管理をはじめ社員に対する周知や意識啓発などの日々の取り組みが重要になる。

それだけではなく各事業場に設置された労使の安全衛生委員会で毎月、管理職を含めた休息時間の取得状況を確認し、特定の部署が確保できていなければ改善策を労使で議論することにしている。

個別の社員に対する注意喚起、部門・事業場ごとの数値の把握と改善努力など実際の運用においてはかなりの労力を必要とする。

11時間の休息が月11日以上取得できない場合に注意喚起が行われるが「9時始業だと深夜10時を超えると11時間の休息が取れない。管理職を含めて11時間を取れていない人には声をかけている。また、月の残業時間がそれほど多くなくても仕事が集中したことで11日を超える人もいるが、そうした人にも健康状態を確認するようにしている」(同社労組幹部)という制度上の効果も出ている。

実はKDDI労組は今年の春闘で11時間の勤務間インターバル規制を就業規則に入れることを要求。労使協議の結果、現行の8時間は維持し、安全衛生規程の11時間の休息を月11日以上取得するという規定を、5日以上に短縮することで妥結した。これによって健康配慮措置の対象者がこれまで以上に広がることになった。

インターバル規制における管理職への負担

だが、同社のケースを見ても休息時間を10時間、11時間と設定しても実効性を確保するには厳格な運用がカギを握っている。

「所属長から上がってきた勤務時間記録を見て、個別に休息が取れているかどうかをチェックし、取れていない人に次の勤務の開始時間やどのようして休息をとらせたのかを確認するなど労力を伴う大変な作業ではあるが、惜しんでいては実効性を持たせることができない。また休息時間は管理職を含めて取る必要がある。非管理職だけだと部下を早く帰らせてその仕事を管理職が担うことになりかねない。健康を維持し、パフォーマンスを上げるには休息を取ることが大事だということを職場全体が共有しないとうまくいかないだろう」(労組幹部)

同社の勤務間インターバルの範囲が裁量労働制対象者や管理職も含まれる点も重要だろう。なぜなら管理職や裁量労働制の対象者は法的には労働時間管理が比較的に緩くなっている。

また、インターバル規制導入の労使協定を締結する場合には管理職は対象に含まれないのが一般的だ。これは時間外労働の上限規制についても同じだ。

導入企業の中には非管理職のみを対象にしているところもある。導入企業の人事担当者は「勤務間インターバルを導入した結果、仕事が終わらなくても部下を早く帰らせる必要があり、その分の仕事を管理職が担うケースが増えた」と指摘する。

管理職に負担がかかり健康を害する事態になれば職場環境の悪化にもつながりかねない。

実は今回の労政審の報告書には長時間労働に対する健康確保措置として、1カ月100時間を超える残業をした者の申し出があった場合の医師の面接指導の義務化の基準を80時間超に引き下げることにしている。

さらに面接指導の適切な実施を図るために「管理監督者を含む、すべての労働者を対象として、労働時間の把握について、客観的な方法その他適切な方法によらなければならない旨を省令に規定する」としている。具体的な把握方法は通達において明確化することになっている。

法令でも管理職の労働時間管理が強く求められてくる。勤務間インターバルにおいても管理職も含めた全社員を対象にするなど実効性のある制度の設計が必要だろう。

さらに言えば、真に実効性を持たせるには制度の導入に併せて仕事の効率化や業務プロセスの見直しなどの働き方の変革を推進することが重要なことは言うまでもない。