働き方改革関連法の時間外労働の罰則付き上限規制(中小企業)と「パートタイム・有期雇用労働法」(大企業)が4月から施行された。新型コロナウイルスの感染拡大防止で事業運営は大きな影響を受けているが、対応に遅れがないように取り組む必要がある。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

残業制限を一つでもクリアできなければ法違反

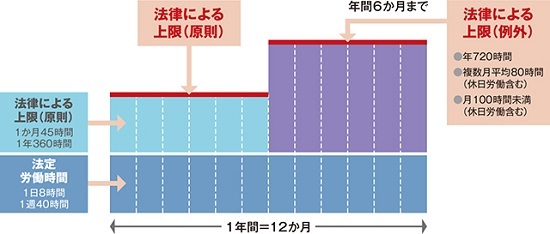

残業上限規制は労働基準法36条の改正により残業時間の上限を規制するものだ。1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働かせる場合は労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要がある。その上で今回の法改正は残業時間の限度時間は原則として月45時間、年360時間。

臨時的な特別の事情がある場合は①年間の残業時間は720時間以内、②休日労働を含み2〜6カ月平均は80時間以内、③休日労働を含む単月は100時間未満、④月45時間を超える残業は年6カ月まで、という制限を設け、一つでもクリアできなければ法違反になる。

月をまたいで時間外労働の時間管理が必要になる

●時間外労働の上限規制導入のイメージ

施行から1年経った大企業の対策事情

昨年4月に残業上限規制が導入された大企業の上限規制対策は、法定時間を組み込んだ勤怠管理システムの導入に始まる。

まず①残業時間の実態を把握し、自社の限度時間を設定、②退社・退館時間の設定や残業申請者の厳格化、③月の上限に近づいた社員や上司にシステムを通じてアラーム(警告)を発信、④毎月の役員会に部門別・個人別の残業時間を報告し、指導する、というのが一般的だ。これをもって「対応済み」と答える企業も多い。ただしこの仕組みにも落とし穴がある。

残業時間の把握はIDカードによる入館・退館時間の記録、パソコンのログイン・ログオフの記録、自己申告の三つがあるが、パソコン上で始業・終業時間を打刻させる自己申告方式の企業が多い。入・退館記録やログイン・ログオフを労働時間とみなせば仕事をしていない時間も含まれ、残業代が高くつく。自己申告以外の方法はあくまで監視ツールとして利用するが、それでもサービス残業の見逃しリスクが発生する。

現状では時間管理の精度を上げるためにあらゆる施策を講じている。食品加工メーカーの人事担当役員は“残業常習者”の撲滅と管理職への指導強化を実施しているという。

「一つはアラームの頻度が多い社員を強制退社させたり、別の人間に交代させる“モグラ叩き”を継続すること、また、入館カードの記録を見て、在社時間と申告時間の誤差をチェックし、早期退社を促すことだ。もう一つはサービス残業をしている社員が一人でも発覚したら業務命令違反で上司を処罰することだ。ただし、部署の中には顧客との取引で残業せざるをえない部署もある。部署や支店単位でごまかされたら把握するのは難しい」

中小企業の対応遅れは危機的状況

大企業でさえ、どんなに防御策を講じても違反者が発生しないか不安を隠せない状況だ。ましてや中小企業の対策は危機的状態にある。全国商工会連合会の2月20日時点の調査によると、「上限規制の内容は知っているが、施行時期は知らない」が25.4%、内容・施行時期ともに知らない」が19.8%に上る。また、上限規制への対応では「対応済み」が55.5%にすぎない。

ただし対応済みといっても「勤怠管理の導入や労使協定、就業規則の届出など外形的整備にとどまるところが少なくない」(都内の社会保険労務士)との指摘もある。

しかも36協定を締結していない企業が4割もある。協定を締結しなければそもそも残業自体が許されない。製造業の産業別労働組合の幹部は「さすがに労組がある企業は結んでいるが、結んでいない中小の経営者の中には『5時以降は社員をアルバイトとして雇っているとか、結んでいないから残業代を払わなくてもいいんだ』と平気で言う人もいる」と語る。

人手不足による隠れ残業の懸念

もちろん上限規制に前向きに取り組んでいる企業もある。ある飲食チェーンは1年前から勤怠システムを導入し、残業時間の上限をスタッフ30時間、店長50時間に設定し、残業規制を強化するなど準備を進めてきた。

同社の人事部長は「一番不安なのが店長だ。始業時間と終業時間、間の休憩時間をきちんと打刻し、その情報が本部で管理されている。月50時間を超えたらアラームを出し、年間平均の上限ギリギリの60 時間を超えたら社長自ら即刻業務停止を命じ、残業ができなくなる。ただ、店に出なくてよい時間帯でも、トラブルがあってはいけないからと気になるので出ている店長もいれば、急にシフトの穴が空きフォローに回るときがある。最も心配なのが隠れ残業だ」と、不安を隠せない。

遠距離の店舗は本部の管理が難しいというネックもある。加えて中小企業は人手不足もあって対策の必要性は認識していても何から手をつけるべきか途方にくれている経営者も少なくない。

前出の社会保険労務士は「社員100人以下の経営者は上限規制の内容は知っていても日常業務に忙殺されて残業対策まで手が回らないのが実情。法律を守るために勤怠システムを導入し、上限を超える社員一人一人を指導しても、これでは仕事が回らないと現場が悲鳴を上げているところも多い。部署の仕事や業務の見直しには時間がかかるが、コツコツと改善していくしかない」と話す。

無理矢理残業時間を減らすだけでは法違反者の発生は免れない。防止するには人手を投入するしかないが、それができなければ省力化を含めた事業のあり方を地道に改善していく必要がある。中小企業に限らず企業全体に問われている課題だ。

同一労働同一賃金で人件費の増加を憂慮

同一労働同一賃金の規定を盛り込んだパートタイム・有期雇用労働法の目的は、均等・均衡待遇原則に基づき正社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消することにある。均等待遇とは、働き方が同じであれば同一の待遇に、均衡待遇とは働き方に違いがあれば、違いに応じてバランスのとれた待遇差にすることだ。

均等・均衡待遇を図るには基本給、賞与、諸手当など見直すべき項目は多岐にわたる。では具体的にどの項目の対応が遅れているのか。法律施行と同時に施行された「同一労働同一賃金ガイドライン(指針)」では、基本給、賞与のほか、職務に関する役職手当、特殊作業手当、特殊勤務手当、時間外労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、単身赴任手当、地域手当のほか、福利厚生などについて判断基準を解説している。

しかし、対応を完了した大企業はそれほど多くない。エン・ジャパンの「同一労働同一賃金実態調査」(2019年12月13日~2020年1月14日調査)によると、すでに対応が完了した企業は5%にすぎない。「対応が決定し、対応中・これから対応予定」が40%、対応を検討中が26%。1月といえば、すでに労使交渉を経て、就業規則を改訂し、社員への周知を行う時期だが、遅れ気味の感は否めない。

非正規社員の待遇を正社員並みに引き上げることを憂慮している企業も多い。「対応が完了」「対応が決定し、対応中・これから対応予定」の企業を対象に対応が難しい点を聞くと「人件費の増加」が47%と最も多かった。次いで「不合理であるかどうかの判断」と「待遇差の理由の確認」がともに44%だった。

個々の待遇への対応では、職務関連手当や福利厚生については対応しているが、基本給、賞与に加えて、ガイドラインでは具体的に触れていない家族手当、住宅手当などの生活関連手当についてはいまだに検討中という企業が多い印象を受ける。

建築関連会社の人事担当者は「職務に関連する手当についてはほぼ同一にすることにした。特に会社独自に持っている労働災害補償については契約社員には金銭補償はなかったが、正社員と同一にした。ただ、基本給と賞与については人件費増につながるためまだ結論は出ていない。また、家族手当については検討に着手していない」と言う。

まずは職務に関連する手当の対応を優先し、他の待遇を先延ばししようとしている姿勢がうかがえる。昨年末、労使交渉をすでに終え、決着している大手通信会社では、労働組合側は基本給、賞与を含むすべての処遇に関して均等・均衡待遇を要求していたが、経営側は職務関連手当や福利厚生などについては正社員とほぼ同一にする改定案を提示し、その他の基本給・賞与や家族手当や住居手当などの生活関連手当については回答を保留した。

その理由について労働組合の幹部は「正社員と有期の基本給の違いは合理的な差であると認識しているのだろう。一方、賞与や家族手当、住宅手当などの生活関連手当については財務へのインパクトが大きく、裁判の判決動向を見極めて慎重に検討したいということだ」と語る。

待遇差の内容・理由の説明を企業に義務付け

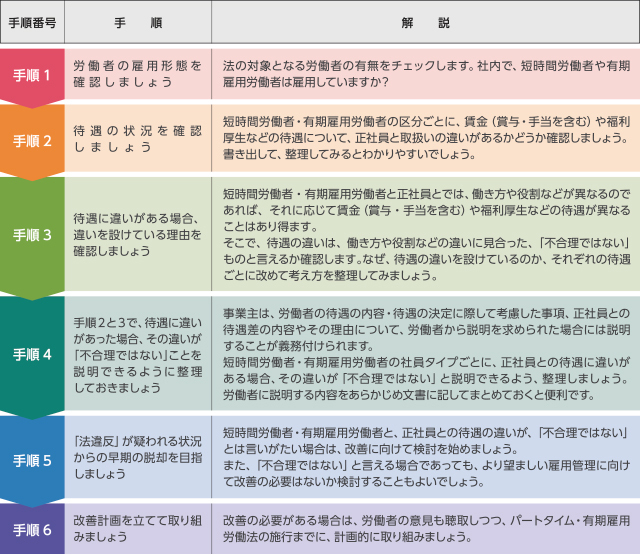

●パートタイム・有期雇用労働法に対応するための取組手順

待遇差の放置は訴訟リスクを高める

裁判の判決動向や判例とは、基本給、賞与、住居手当、家族手当、退職金に関する一連の高裁判決を踏まえた最高裁の判決を指している。

例えば、大阪医科大学の時給制の元アルバイト職員の50代女性が正社員と同じ仕事をしているのに賞与が出ないのは違法であるとして賞与の支払いを命じた大阪高裁判決(2019年2月15日)、転居を伴う配置転換が予定されていない正社員に住居手当を支給し、契約社員に支給しないのは不合理と判断した東京高裁判決(2018年12月13日)などである。

一方、家族手当については長期雇用を前提に人材の獲得・定着を図るために正社員に支給し、契約社員に支給しないことは不合理とはいえないという判決もある(大阪高裁2019年1月24日)。

こうした一連の高裁判決に対する最高裁の判断は今年中に下されると見られている。日本労働弁護団会長の徳住堅治弁護士は「4月以降に最高裁の判例が出ても、それは個別の事件についての判例であり、10本ぐらいのまとまった判決が出ないと判断がつきにくい。判例を待ってから決めるという大企業の姿勢ではそのリスクがいつなくなるのか、誰にも分からない」と指摘する。

判例を待って検討したいという企業側の気持ちも分からないではないが、待遇差を放置したままだと訴訟リスクが高まる。判断を先延ばしにするよりも既存の賃金制度を改めて検証し、自社の正社員と非正規社員が納得できる処遇改革に早期に着手するべきだろう。