「なぜエース社員は離職してしまうのか」人材育成の現場で毎年聞かれる悩みです。本連載では、エース社員の退職を防ぐための実践的なアプローチについて、退職トラブルに悩む企業へのコンサルティングを行う佐野創太氏に解説してもらいます。

前回は、エース社員の性格特性と行動パターンについて解説しました。今回は、そのようなエース社員を適切にマネジメントできる上司の条件と、実践的な対話力について考えていきます。(文:佐野創太、編集:日本人材ニュース編集部)

前回はこちら▼

なぜエース社員はSOSを出せないほど苦悩するのか【退職マネジメントのプロが語るエース社員の退職防止策】

「元エース社員」だからこそ陥る罠がある

「今年に入って3人目です。人望の厚い上司がついているのに」

従業員300人規模の中堅IT企業A社の人事部長Bさんから、切迫した様子で相談を受けました。創業13年の同社では、ここ1年で主力エンジニア3名が相次いで退職。しかも、その全員が入社以来、一貫して高い成果を出し続け、かつ仲間からの評判も良い「エース社員」だったのです。

「一番ショックだったのは、彼らの直属の上司も、かつては優秀なエンジニアだったということです。『エンジニアの気持ちが分かる上司』だからマネジメントできるはずなのに」

この言葉には、エース社員のマネジメントの難しさを表しています。

A社とは違う会社で「選手層の厚い組織にする」プロジェクトを進めていたとき、あるエース社員の退職者はキャリア相談の中でこう語っています。

「上司は確かに技術力が高く、尊敬できる人でした。でも、1on1でも技術的な指摘ばかり。私が本当に悩んでいたのは、技術以外のところだったんです」

実は多くの企業が、「エース社員のマネジメントには、かつてエース社員だった管理職が適任だ」と考えています。しかし、この「自然な発想」が、最大の落とし穴になっているのです。

なぜ「元エース社員」は1on1が苦手なのか

この問題に危機感を抱いたA社は、許可を得た上で管理職の1on1の様子を録音・分析するという思い切った施策を実施しました。経営陣や人事部が予想していた以上に、深刻な実態が明らかになったのです。

以下は、エース社員との1on1で実際に交わされた会話の一部です。

| 上司:「このアーキテクチャ、もっと効率的な設計がありますよね」 部下:「はい、確かにその可能性はあります」 上司:「私なら、マイクロサービスでこう分割する。これが一番保守性が高くないですか?」 部下:「なるほど、分かりました」 |

建設的な議論が行われています。特に問題も見当たりません。しかし、この会話には重大な問題が潜んでいました。

Bさんは、次のように指摘します。

「45分の会話の中で、上司は一度も『なぜそう考えたのか』『どんな課題感を持っていると感じているか』という質問をしていませんでした。つまり、部下の思考プロセスや悩みを理解しようとしていません。自分の経験則に基づいた『正解』を提示することが、1on1の目的になってしまっていたのです」

さらに興味深いことに、エンジニアとしての経験が長い上司ほど、この傾向が顕著に表れることも判明しました。

他社のある若手エース社員は、退職の理由をこう話しています。

「技術的な指導は確かにありがたいです。でも、チームマネジメントの悩みや、キャリアの方向性について相談しても、いつも『まずは目の前の技術を極めろ』と言われるだけです。ここには長くいられないと思ってしまいました」

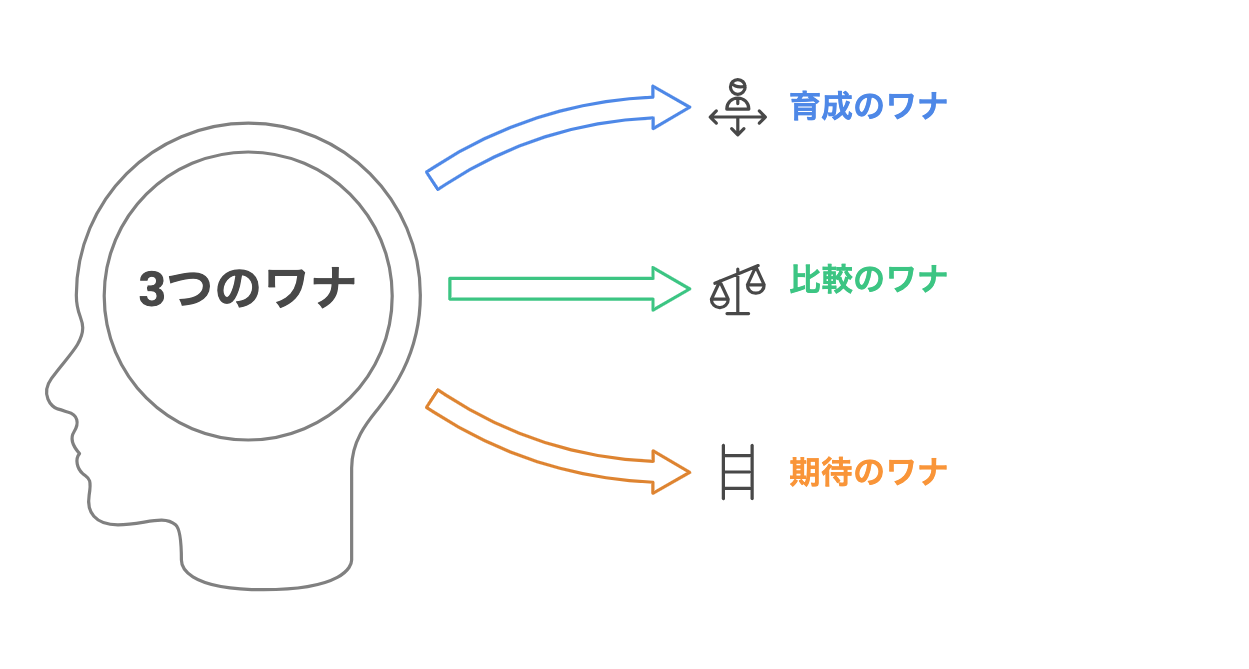

この言葉は、元エース社員の上司が陥りやすい3つの思考パターンを浮き彫りにしています。

元エース社員の上司が陥りやすい3つの思考パターン

1. 育成のワナ:自身の成功体験を「正解」として押し付ける

2. 比較のワナ:「自分の若い頃と比べて」という評価基準を無意識に適用する

3. 期待のワナ:「自分以上の結果」を求める

「3つのワナ」からはどう抜け出せるのでしょうか。

「3つの沈黙力」で上司への信頼が高まった

この問題をどう解決すべきか。同社は管理職研修を大きく見直すことにしました。

その際に方針となったのは、エンジニアリングやビジネスとは違う世界の言葉でした。それは、サッカー日本代表の森保一監督の言葉です。

サッカーをやっていく上で選手と指導者が延長線上だと思っていなかったことはラッキーだったと思います。(中略)今の自分に必要なプライドだけ持って、(それ以外の)プライドを捨てるということを意識しています

(引用:【サッカー日本代表監督・森保一氏に学ぶ】成果を生みだすチームマネジメント)

森保監督は自身も日本代表として活躍していたことがあります。そして監督としては、いわば、エース社員ばかりの選手を率いて、世界的に競合国であるドイツやスペイン相手にW杯本番の舞台で勝利しています。

この言葉をきっかけに、同社は管理職研修の中核に「沈黙力」を据えました。

「沈黙の価値」を見直したのです。

それまでの1on1では上司が自身の技術的知見を語り、アドバイスすることに重点が置かれていました。しかし、新しい研修では「3つの沈黙」を意識的に作るようになりました。

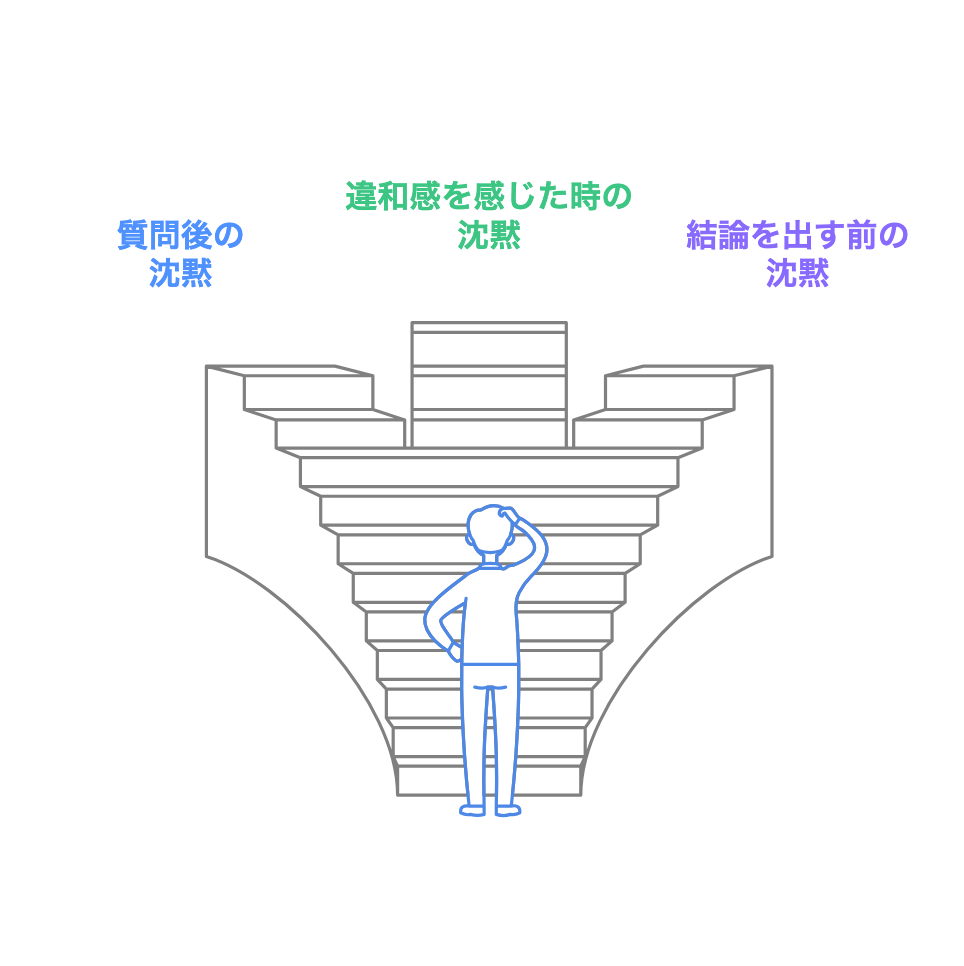

3つの沈黙

1. 質問後の沈黙:

「なぜそう考えたんですか?」と質問した後、最低10秒は待つ

2. 違和感を感じた時の沈黙:

部下の様子がいつもと違うと感じたとき、すぐに解決策を提示せず、観察の時間をつくる

3. 結論を出す前の沈黙:

「こうすべきです」と伝える前に、一呼吸置いて自分の「エンジニアとしてのプライド」を確認する

| 「3つの沈黙」導入後の会話の一部 |

| 上司:「このアーキテクチャを選んだ理由を聞かせてもらえますか?」 部下:「はい。実は、将来的なチームの保守性を考えて…」 上司: 「一理ありますね。私もちょっと考えさせてくださいね。(10秒の沈黙)チームの視点で考えたわけですよね。もう少し具体的に教えていただけますか?」 部下:「実は、最近チームメンバーの成長に悩んでいて…」 |

導入から1年後、エース社員の退職率は減少しました。1on1後の「上司への信頼度」を測る社内アンケートでも、スコアが平均35%向上しています。

部下からは「最初は沈黙されると怖かったけれど、一緒に考えていると感じられるようになっています」という声が、上司からは「”黙る”というと仕事の放棄に思えていたこともありました。でも、喋れば喋るほど部下の仕事も自信も奪っていたみたいです」という感想が届いています。

「沈黙の価値」は確かにあるようです。

エース社員をマネジメントする上司が持つ「2つのプライド」

この取り組みから、エース社員との理想的な距離感が見えてきました。

A社の人事部長Bさんは、こう表現します。

「以前は『優秀なエンジニア同士、経験が近い関係の方が良い』と考えていました。でも、それは間違いでした。経験の距離と心理的な距離は、必ずしも比例しないんです」

実は、上司とエース社員の距離が近すぎることで、かえって心理的な距離は開いていたようです。

エース社員という共通項があるがゆえに、技術的な議論に終始してしまう。「近い経験をしているのだからできるだろう」と部下の悩みを軽く見てしまう。「観察者としての視点」は生まれにくくなります。

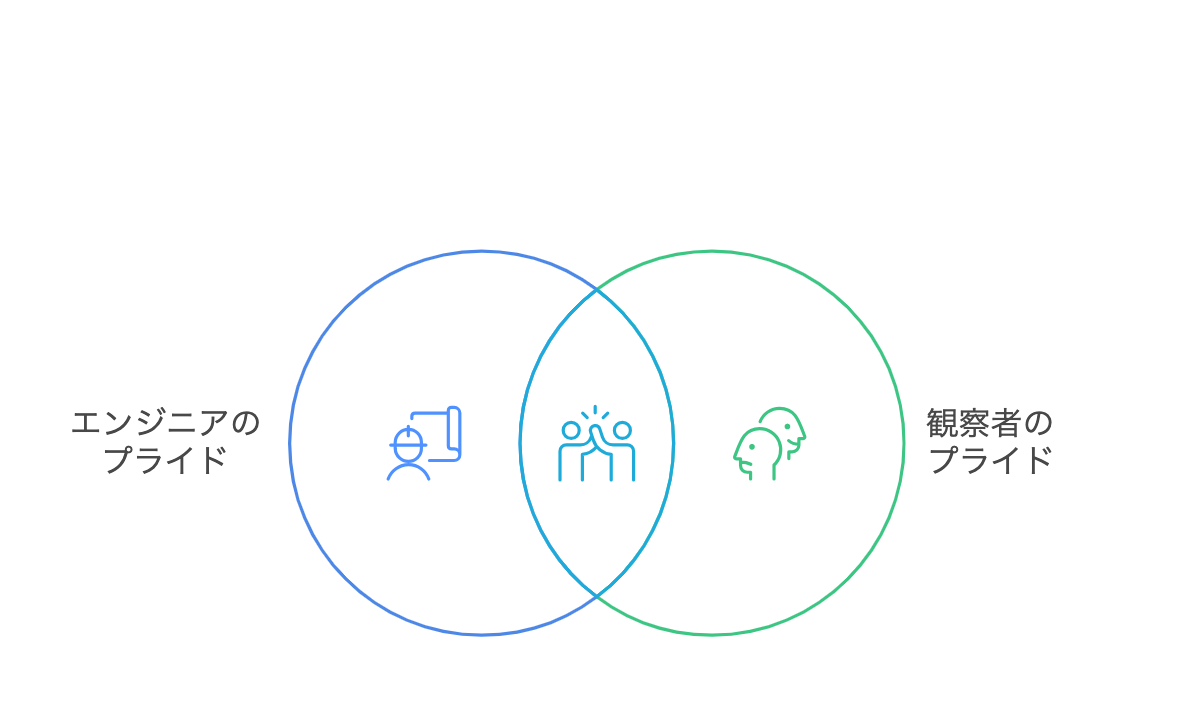

現在のA社では、上司には「2つのプライド」の使い分けを意識してもらっています。

2つのプライドを使い分ける

1. エンジニアのプライド:技術的な議論の場面でのみ発揮する

2. 観察者のプライド:1on1で徹底する

業務中の会話ではエンジニアとしての能力を発揮する。1on1や雑談では観察者としての能力を発揮する。明確に2つの会話の性質をわけました。

あるマネージャーはこの変化をこう評価します。

「最初は『エンジニアなのに、技術の話をしないなんて』と違和感がありました。でも、意識的に観察者の立場に立つことを教わり、見えてくるものが変わってきました。部下の表情、声のトーン、言葉の選び方。これまで気づかなかったメッセージが隠されていたんです」

この「観察者としてのプライド」を持つことができるかどうかが、エース社員の退職を防ぐ鍵でした。

ここからA社では「良いエンジニア」と「良いマネージャー」の違いを明らかにする会話が盛んになりました。いまではエース社員の部下から「こうマネジメントしてほしい」というリクエストまで出せるようになっています。例えば「成功体験はこちらが聞きたいと要望を出したときにしてほしい」などです。

ゴールはここです。「部下だけが努力する」でもなく「上司だけが工夫する」でもありません。お互いのできるところを見つけ合うことができれば、エース社員の退職という危機をきっかけに、エース社員がエース社員を育てる「選手層の厚い組織」にどんどん近づいていきます。

ここまでは、エース社員と自覚できている前提で、エース社員退職の現場からお伝えしましたが、実は「エース社員であることを自覚していない場合」も多いのです。

次回はエース社員であることの自覚を促しつつ、プレッシャーに押しつぶされないようにするためのコミュニケーションをテーマにお伝えします。

佐野創太氏のこれまでの連載はこちら▼

退職マネジメントのプロが語る退職トラブル解決法

人事のためのChatGPT入門

佐野創太

1988年生。慶應義塾大学法学部政治学科卒。大手転職エージェント会社で求人サービスの新規事業の責任者として事業を推進し、業界3位の規模に育てる。 介護離職を機に2017年に「退職学®︎」の研究家として独立。 1400人以上のキャリア相談を実施すると同時に、選手層の厚い組織になる”リザイン・マネジメント(Resign Management)”を50社以上に提供。 経営者・リーダー向けの”生成AI家庭教師”として、全社員と進める「ゼロストレスAI術」を提供する他、言葉を大切にするミュージシャン専門のインタビュアーAIを開発している。著書に『「会社辞めたい」ループから抜け出そう!』(サンマーク出版)、『ゼロストレス転職』(PHP研究所)がある。

佐野創太 記事一覧