多くの企業が人材を奪い合う状況となり、これまでの人事制度のままでは人材の確保が難しくなっている。自律的なキャリア形成を支援したり、管理職の役割を見直してマネジメントの改革に取り組むことで、採用と定着の課題解決を目指す企業を取材した。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

入社半年以内の離職が半数以上の企業で発生

若手社員の早期離職が大きな問題となっているが、キャリア採用も含めて人材の確保と定着が企業の最大の関心事になっている。

研修サービスのALL DIFFERENTが実施した「人事部の意識調査(人と組織の課題編)」によると、人事部が関心を寄せているテーマは、1001人企業では「採用」が66.7%を占めている(複数回答)。「教育研修体系の構築・運用」も71.1%と多く、次いで「離職防止・社員の定着」が57.8%もあり、いずれも人材の確保と定着に関するテーマが上位を占めている。

今では退職したいと思えば退職代行サービスという便利なツールもあり、転職サイトに登録すればスカウトメールが相次いで届くなど、以前にも増して離職・転職がしやすい環境になっている。もちろん離職・転職の動機は「処遇への不満」が常にトップに位置するがそれだけではない。

エン・ジャパンの「早期離職実態調査」によると、直近3年以内に「半年以内での早期離職」があった企業は57%。1000人以上の企業は73%だった。離職の要因で多かったのは「仕事内容のミスマッチ」(57%)が最も多く、「人間関係の問題」(35%)、「職場の文化や価値観が合わない」(30%)がベスト3となっている。

OJTの課題を放置すると早期離職の引き金に

報酬に魅力を感じて就職したものの実際は仕事の中身や職場環境がなじめずに離職する人も多い。特に新人の場合は、第1関門である配属先でのOJTの影響も少なくない。OJTは先輩社員が指導役となり、業務を通じて仕事の知識・スキルを修得させ、戦力化すると同時に、本人に成長実感を持たせることでエンゲージメントの向上を図るのが本来の機能だ。ところがその機能が十分に果たされていない実態もある。

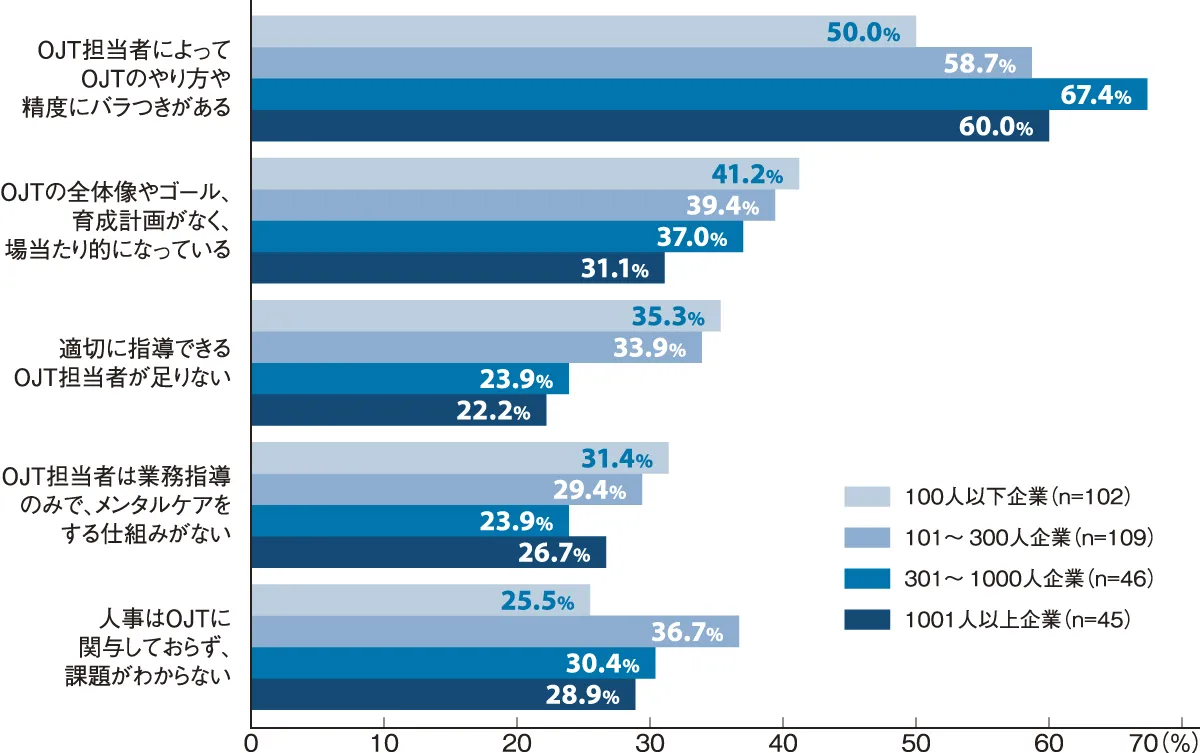

ALL DIFFERENTの「人事部の意識調査(OJT編)」によると、9割以上の企業がOJTを実施している。しかし課題も抱えている。課題として最も多かったのは「OJT担当者によってOJTのやり方や精度にバラつきがある」で、1001人以上の企業は60.0%。続いて「OJTの全体像やゴール、育成計画なく、場当たり的になっている」が31.1%もある。「適切に指導できるOJT担当者が足りない」も22.2%も存在する。

驚いたのはその課題の改善策だが、「具体的な内容はまだ検討していない」と回答した企業が31.1%に上っている。かつて日本企業の“お家芸”といわれたOJTの衰退が見てとれる。

ALL DIFFERENT組織開発コンサルティング本部コンテンツマネジメント部の宮澤光輝ユニットリーダーは「OJT担当者自身がやり方をわからないという問題がある。OJTをどうやっているかを企業に聞くと、典型的なケースは上司から『今度新人が入ってくるからOJTをやってね』で終わりのパターン。そうすると担当者がOJTとは何かを独自に解釈し、とりあえず初歩的な仕事のやり方を教えておけばよいかとなる」と指摘する。

しかし、こうしたOJTは新人の思いとは落差がある。「新人にとって理想の上司に関する当社の調査では『具体的に仕事を教えてくれる』、『間違ったことがあれば指導してくる』が2トップで多い。OJTの課題を放置していれば、教えてくれない、話を聞いてくれないという不満が高じ早期離職の引き金になる可能性がある」(宮澤ユニットリーダー)と語る。

●OJTの課題(複数回答、上位5項目)

(出所)ALL DIFFERENT「人事部の意識調査(OJT編)」

中途採用者が希望する4つの要件

中途採用に苦戦している企業も少なくない。優秀な人材の獲得には報酬も大事だが、それ以外に働き方や職場環境に関心を持つ人も多い。

リクルートマネジメントソリューションズサービス統括部トレーニングプログラム開発グループの武石美有紀研究員は、中途採用者の希望する要件として、①テレワークが可能、②社内公募制の充実、③eラーニングを含めた教育研修体系の充実、④兼業・副業制度がある――の4つを挙げる。

「テレワークを希望する人は多い。また、希望する部署に異動できる社内公募やポスティングがあるか。社内公募については一応ありとなっていても具体的にどのくらいの人がそれで異動しているかと聞いてくる人は多い。さらに自ら学べる教育制度が整備されているか、副業をしたいという人も多い。特に優秀層にとっては、給与が高くなければ自ら他で稼ぎたいという人もいれば、起業して自分のキャリアを広げたいという前向きな人もいる」(武石研究員)。

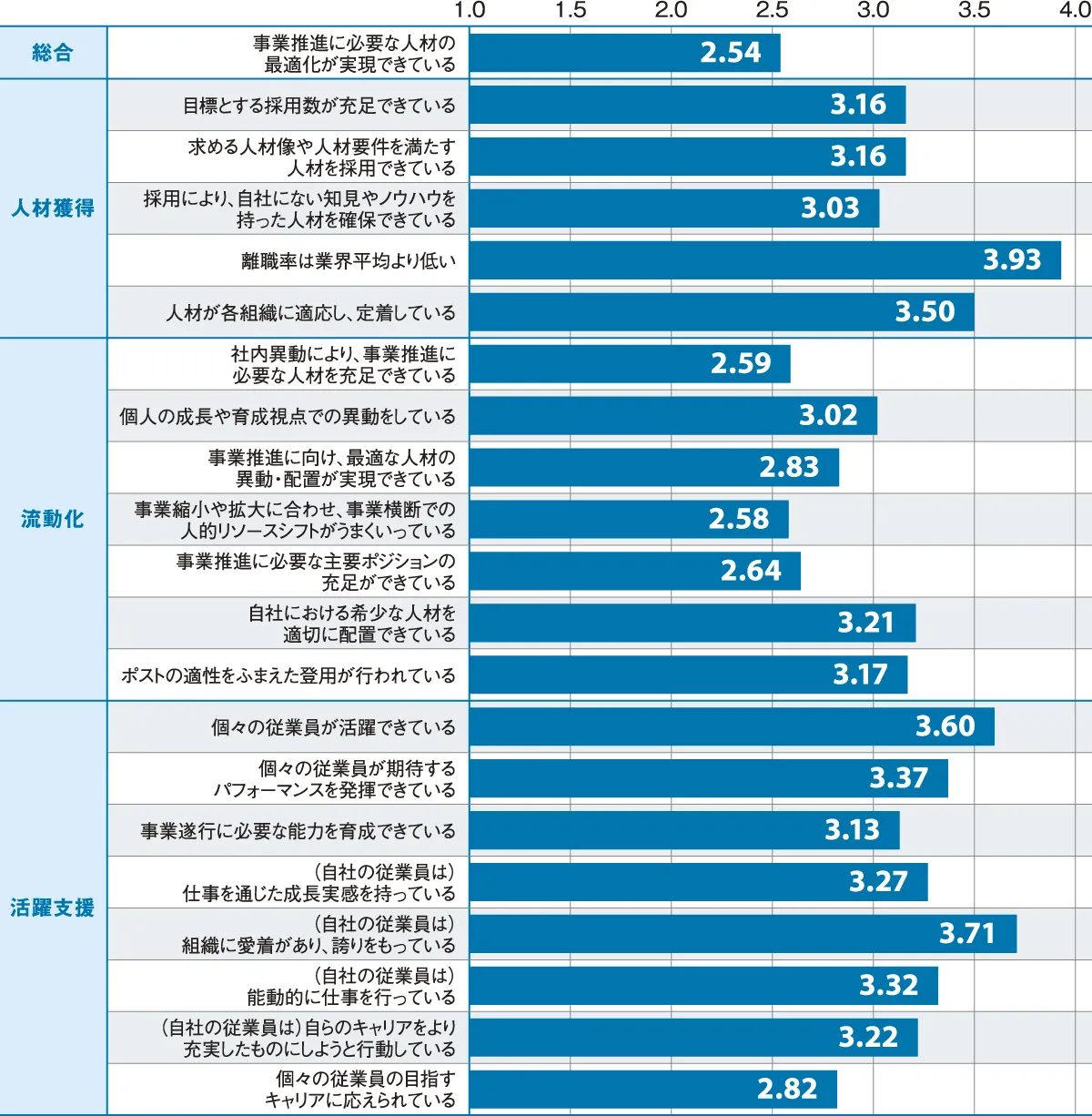

●人材の最適化についての自社に対する評価

(出所)リクルートマネジメントソリューションズ「人材マネジメント調査2025」

兼業・副業の解禁で会社の魅力を高める

優秀な中途採用者を獲得するために副業解禁に踏み切った企業もある。大手量販店もその1つだ。同社はこれまで禁止されていた社外の兼業・副業を解禁した。人事担当者は「兼業・副業制度を導入するかを社内で議論していたが、中途入社希望の人から副業ニーズが高く、最初は中途入社の人からスタートした」と語る。

兼業・副業の解禁にはいまだに躊躇している企業も少なくないが「基本的に会社が社員を縛り付ける時代は終わったと考えている。本人の成長にとって何が一番大切かを考えてあげることが、リテンションよりも大事だと思う。それが会社の魅力となり、入社動機にもつながる。その結果、優秀な人材が辞めてもよいと思うし、人材が入れ替わることで組織がアップデートいくことのほうが大事だ」(人事担当者)

キャリアパスを複線化し、公募制で異動

同社は、社員定着のためには従業員自身のキャリア自律が必要と考え、それを支援するためにさまざまな施策を実施している。その1つがキャリアパスの複線化だ。社内異動はこれまではほぼ100%会社都合での異動だったが、50%を手挙げ式の公募制にすることを目標に掲げている。そのため社内にどんな職種があるかを可視化するためにジョブディスクリプションを準備し、部門を紹介することからスタートした。

もう1つが「社内インターン制」や「社内副業」の導入だ。社内インターン制は、数週間から数カ月の期間、インターンとして働き、社内副業は週数日働く制度。人事担当者は「以前は入社すると店長になるのが夢だったが、店長以外にも商品開発やマーケティングなど100以上の職種がある。必ずしも店長だけがキャリアパスのゴールではないことを示し、いろんな職種にチャレンジしてほしいと思っている」と語る。

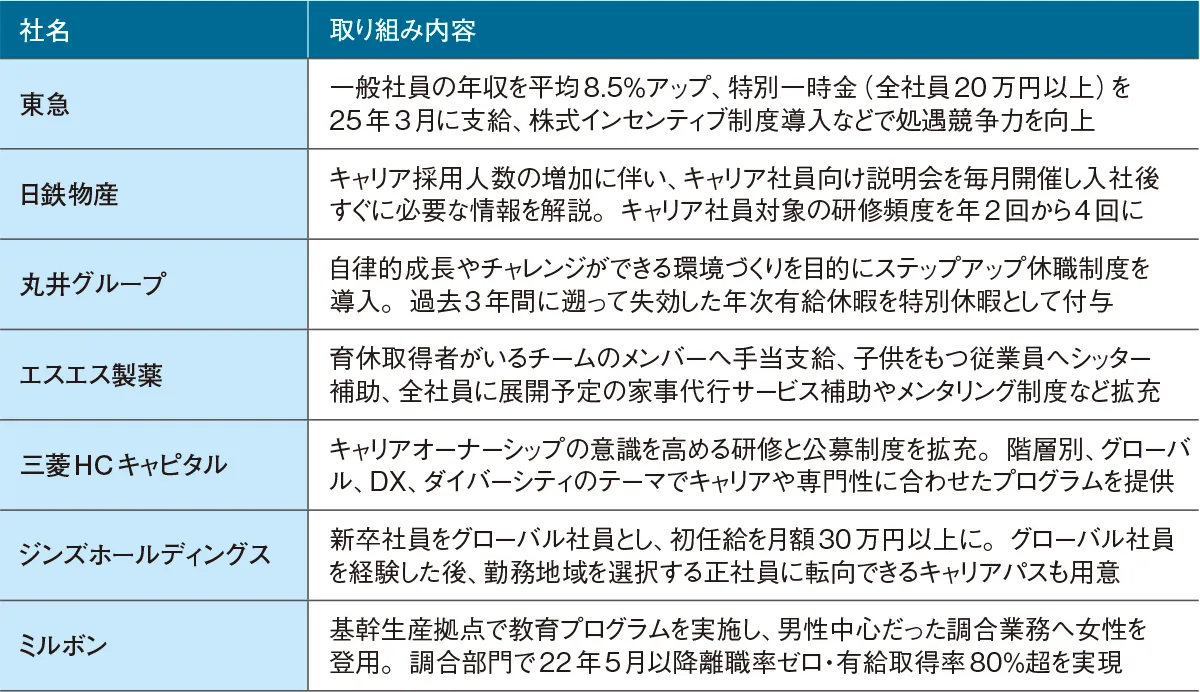

●人材の採用と定着に向けた企業の取り組み

プレイングマネジャーの管理職が機能不全

管理職の転職も増えているが、その背景には管理職特有の悩みもある。ALL DIFFERENTの「管理職意識調査」によると、管理職の悩みで最も多かったのは「部下の育成」(55.2%)。続いて「部下とのコミュニケーション」(30.4%)、「部下の評価・フィードバック」(27.4%)の順で、部下に関する項目が上位を占めている。

同調査では管理職を新任管理職(1~3年目の課長クラス)とベテラン管理職(4年目以上の課長クラス)に分けて調査しているが、ベテラン管理職でも「部下の育成」(56.0%)、「部下とのコミュニケーション」(36.2%)、「部下の評価・フィードバック」(23.3%)の順だったが、部下とのコミュニケーションは新任管理職に比べて10ポイント以上高くなっている。

日本企業の管理職層は圧倒的にプレイングマネジャーが多く、部下育成を含めて多くの業務をこなさなくてはいけない。その結果、管理職の機能不全が大きな問題になっている。ビジネス環境の急激な変化への対応や人材育成など人材マネジメントが重視される中、管理職に負担が集中し、組織の要である管理職の改革が大きな課題になっている。

部長職のミッションを3つに分け、社員の成長を後押し

そこにメスを入れたのが大手エンジニアリング会社だ。同社はもともと内部昇進が主流の会社だったが、今では中途採用に注力し、管理職候補も積極的に採用している。

同社の管理職改革の中核は部長職のミッションを3つに分けたことだ。①経営戦略に基づいて組織運営を遂行する部長、②人材育成やキャリア開発の異動を担当するキャリアデベロップメントマネジャー(CDM)、③日々の業務を管理し、海外を含めたプロジェクトに人をアサインするプロジェクトコーデイネーションマネジャー(PCM)――の3つだ。部長職を「三位一体」の機能に再編成することで、それぞれが職務に専念できる。

同社の人事担当者は「部長職は経営戦略と社員をつなぐ結節点だが、実際は部長1人にいろんな責任がのしかかっている。このままでは疲弊してしまうなと思った」とその理由を語る。

成果も出ている。「エンジニアを成長させるにはさまざまな仕事を経験するローテーションが必要になる。1人の部長が全部差配するのは大変だが、キャリアデベロップメントマネジャーが部員一人一人の成長度合いを見極めながら成長を後押しする異動を決めている。また、プロジェクトコーデイネーションマネジャーは、部員が持つスキルを見極めて、事業系のプロジェクトが求めるタスクに不可欠なスキルを持つ人材をアサインすることに集中できている」(人事担当者)という。

人材の採用と定着には既存の仕組みの改善だけでなく、求職者や社員のニーズと事業成長を見据えた新たな仕組みの構築が求められている。