コロナ禍は多くの人がこれまでの働き方を改めて考え直す契機となり、企業は従来型の人事制度のままでは人材を確保していくことが難しくなっている。人材の流動化や柔軟な雇用の進展によってジョブ型人事や裁量労働などの導入が検討されるなど、多くの企業がポストコロナの人事改革に迫られている。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

コロナ禍で人事制度変革に着手する企業が増えている。その背景にあるのは業績低迷などによる旧来の事業モデルの改革とテレワークなどの働き方の変化だ。過日、人事関係者が集まるセミナーで、ある大手メーカーの人事部長が人事制度改革の理由をこう語っていた。

「自己裁量を与えることで社員の自律を促し、労働時間に縛られない働き方改革はコロナ前からの課題だったが、コロナでテレワークが普及し、仕事の管理や成果を含めて自律的に高い競争力を発揮できる人材の育成がより浮き彫りになった。同時に企業の存続と発展を目指すには事業モデルの変化に応じて必要な人材をいかに外部から集められるかが重要になってくる。その障害となる年功賃金の排除や終身雇用的風土の転換、さらには労働移動も避けられないだろう」

ポストコロナでは「社員の自律化」を前提に自由度の高い働き方を促進する仕組みの構築と同時にスピード感を持って業態転換や新規事業を推進するには内部の人材育成では足りず、必要なスキルを持つ外部人材を調達する必要がある。そのためには従来の年功賃金や終身雇用的風土の転換が必要になるとの認識だ。

変革に向けて、優秀な人材の採用と維持が課題

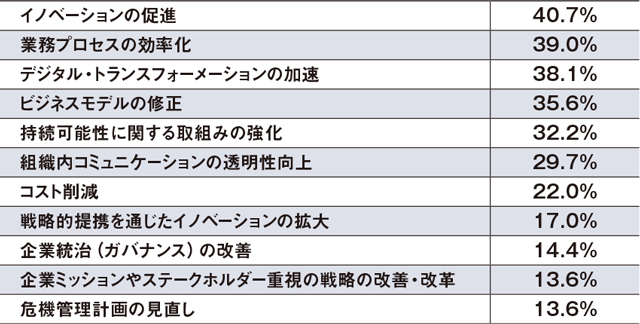

●2021 年に企業が重点的に取り組む経営課題

●2021 年に重点的に取り組む人的資源管理課題

働く時間と場所を選べる人事制度に変更

自由度の高い働き方の改革は新型コロナを契機に加速している。例えば大手製薬会社は2020年末に従来の在宅勤務制度を拡充している。コロナ前は週1回、1日利用に限定していたが制限を撤廃。また、フレックスタイム制のコアタイムを廃止し、フレックスタイムの勤務時間5時から22時に拡大。1カ月単位で所定労働時間(7時間30分)の合計を満たせばよいことにした。ただし、有給休暇との関係を明確にするために1日3時間以上の労働を必須としている。

在宅勤務の場所は自宅以外に単身赴任先・配偶者宅・要介護者宅に限定しているが、いずれ会社が指定したサテライトオフィスでの勤務も認める方向で検討している。一方、在宅勤務利用の適用除外要件も規定し、①36協定に定めた労働時間の上限を超えた者、②勤務時間の不正申告等をした者、会社が求める成果を発揮できない者——は適用除外にしている。

こうした柔軟な仕組みに変更した結果、現在のコロナ禍ではほとんどの社員が在宅勤務に移行している。同社の人事担当者は「現在は在宅勤務が多いが、ポストコロナでは事業所勤務との併用も増えるだろう。しかし自己裁量で働く時間と場所を選ぶ流れは継続していく」と語る。

政府は「骨太の方針」で裁量労働制の導入を後押し

こうした自由度の高い働き方を推進し、自律的に高い競争力を発揮する人材の育成や獲得のための戦略として志向しているのが以下の4つである。

①裁量労働制、高度プロフェッショナル制度の導入

②有期契約のジョブ型専門人材、フリーランス活用による人材の多様化の推進

③終身雇用、年功型賃金の見直しによる優秀人材の獲得

④人材移動の促進

すでに①の裁量労働制については専門業務型裁量労働制や企画業務型裁量労働制を導入している企業も少なくないが、対象者をさらに拡大する。前出の製薬会社でも企画業務型裁量労働制の新設に向けて労使協議をスタートしている。「在宅勤務の実態を踏まえながら管理部門のスタッフへの適用を検討している。社員の自立化を促すうえで裁量労働制の適用は合致している」(人事担当者)

労働時間規制の適用除外である「高度プロフェッショナル制度」は健康確保措置などの規制が厳しく、導入企業はわずかにとどまっているが、企業の導入期待は大きい。大手印刷会社の人事担当者は「企画業務型裁量労働制の営業職への拡大や高度プロフェッショナル制度がもう少し使い勝手がよくなれば、自律的な働き方を促進するだけではなく、社外の人材獲得においても効果がある」と期待する。

また政府も6月18日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太の方針)において「裁量労働制について、実態を調査した上で、制度のあり方について検討を行う」と明記するなど企業の動きを後押しする。今後、労基法改正の動きが強まる可能性もある。

DX推進人材の確保へ賃金体系の見直しや外部人材の活用が進む

経済のデジタル化に伴いITエンジニアの需要はコロナ前から高かったが、コロナ禍でさらに加速している。業界の垣根を越えてデジタル人材の需要が高く、とくにデータとデジタル技術を活用し製品やサービスなどのビジネスモデルを変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)に注目が集まる。

人材獲得の手法として中途採用にとどまらず、②のように契約による専門人材の獲得や業務委託契約による副業等による活用も拡大する可能性がある。すでにデジタルエンジニアなどIT系エンジニアを獲得するためにパナソニックやトヨタ自動車など大手企業は母体の賃金体系とは別のリサーチセンターやAI研究所を設置して独自の採用活動を行っている。また、ヤフーのように副業人材を含めて業務委託契約による活用を進めている企業もある。

こうした動きについてリクルートの藤井薫HR統括編集長は「既存の事業で長期に稼ぐことが難しくなり、新しい事業への移行を模索する企業が増えている。必要な人材を人事異動や社内で育成するのでは間に合わず、企業を買収するのと同様に競争優位の源泉となる外部の才能をすばやく採用し、新規事業に充てる“タレントアクイジション”によって変革を加速しないと企業は生き残れない」と指摘する。

自律的なキャリア形成とも親和性があるジョブ型人事

優秀な中途採用人材を獲得するには③の終身雇用、年功型賃金の見直しも避けられない。昨今話題の「ジョブ型雇用」もその流れの一つである。前出の骨太の方針でも「労働時間削減等を行ってきた働き方改革のフェーズⅠに続き、メンバーシップ型からジョブ型の雇用形態への転換を図り、従業員のやりがいを高めていくことを目指すフェーズⅡの働き方改革を推進する」と明記している。

職務内容を明確にしたジョブ型人事制度は社員の自律的なキャリア形成とも親和性がある。消費財メーカーの人事部長は「当社は職能等級制度であるが、職務・役割を基軸とするジョブを意識した働き方への移行は避けて通れないのではないかと考えている。同時に自律を促すサポートをしつつ、社内外の人材活用による多様性を受容しながらイノベーションを創出していく必要がある」と指摘する。

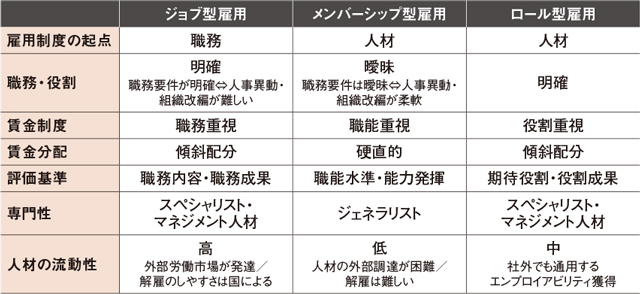

ジョブ型は「職務」を明確にして人材を割り当てる

●ジョブ型、メンバーシップ型、ロール型雇用の異同

「働くの論点『ジョブ型雇用の種類と、日本企業が進むべき道』」

人材獲得競争で報酬水準は高騰、長期雇用前提の退職金制度は見直し

一方、ジョブ型人事制度の導入や外部人材の獲得競争は社内にも変化をもたらす。医療機器メーカーの人事部長はこう語る。

「テレワークの浸透、ジョブ型の導入は今後の方向性として間違っていないが、その一方で企業の組織力、チーム力は弱まるだろう。個人としてはどの企業に属しても自律的に高い競争力を発揮できる人材になることが求められる一方、企業はその時々に必要とする有能な人材をいかに集められるかが重要になる。人材獲得競争の中で報酬水準は高騰していくと思うし、結果として報酬格差が一層拡大することになる。終身雇用の見直しも避けられず、退職金制度のあり方も見直す必要がある」

有能な人材を必要に応じてその都度採用するようになれば長期雇用を前提とした退職金制度の意義も薄れてくる。退職金制度でも確定給付型年金は勤続年数を重視した仕組みであるが、すでにソニーは2019年から確定拠出型年金に全面移行している。長期雇用とセットになった確定給付年金の見直しも今後さらに加速していくだろう。

人材の流動化に対応する新たな仕組みを模索

すでに中途人材の採用数は増加傾向にある。総務省の労働力調査によると、2008年のリーマン・ショック発生後、2010年に大きく減少したが、11年以降徐々に増加。2019年の転職者数は351万人と過去最多を記録した。コロナ禍の20年は319万人に落ち込んだものの17年の311万人を上回っている。しかも20年後半以降は復調に転じている。中途採用を拡大するには新卒一括採用の見直しにとどまらず、社内から社外への「労働移動」、つまり人材の流動化は避けられないだろう。

企業の中には新たな仕組みを模索する動きもある。大手サービス業の人事部長はこう語る。

「当社は45歳以上を対象とする常設の『セカンドキャリア支援制度』を導入している。退職して独立企業や他社への就職を支援する制度だが、従来は退職金割増金の特典しかなかった。現在、退職前の1年間は就業しながら独立準備や再就職活動を認めるほか、新たに副業を認めて、週2日程度他社で働くことを通じて次のネクストキャリアに向けた準備ができる仕組みを検討している」

常設の早期退職優遇制度を設ける企業が増えているが、今後、自律を促す一連の施策と並行して新たな仕組みを構築していこうという企業もある。6月18日に閣議決定された「成長戦略実行計画」でも「労働移動の円滑化」を掲げ「リカレント教育の推進など、産業構造転換に伴う失業なき労働移動を支援する」と謳っている。

労働移動の政策課題として「解雇金銭解決制度」の早期導入を訴える声も多い。これまでの働き方改革は時間外労働の上限規制や有給休暇の取得率向上、正規と非正規の均等・均衡待遇など労働者の健康確保や処遇向上の色彩が強かった。今後はコロナ禍という経営・労働環境の変化の中で進む自由度の高い働き方や人事処遇制度改革に併せて、労働時間管理や労働移動を含む労働法制の見直しが大きなテーマになっていくのは間違いないだろう。