長らく議論されてきた「働き方改革関連法案」がようやく成立した。来年4月に本格的に施行されるため、人事担当者は早急に対応に着手する必要がある。今回の法制化の大きな柱である時間外労働の上限規制、高度プロフェッショナル制度、同一労働同一賃金の内容と注意点について解説する。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

時間外労働の上限規制は罰則付き

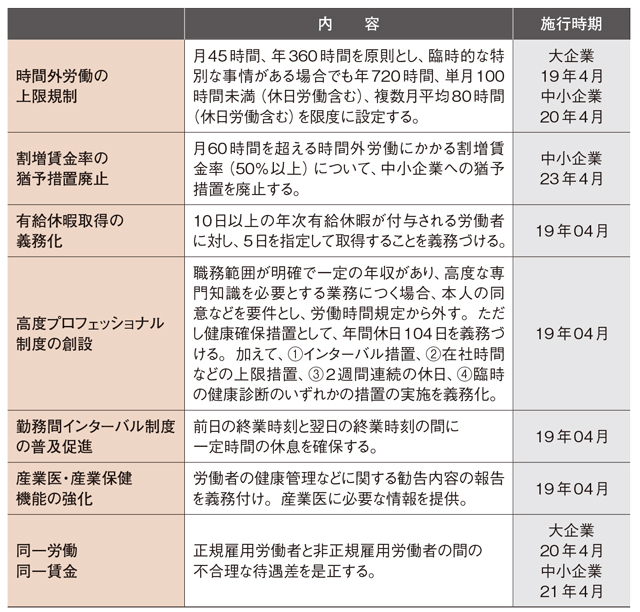

今国会の最大の目玉である「働き方改革関連法案」が成立した。今回の法制化の柱の1つ目が時間外労働の罰則付き上限規制、2つ目が高度プロフェッショナル制度、3つ目が同一労働同一賃金だ。

改正労働基準法の時間外労働の上限規制は原則として「年360時間、月45時間」とし、特例として労使協定を締結すれば年間720時間(月平均60時間)まで認められる。ただし、労使が合意しても「単月100時間未満」「2〜6カ月平均で80時間」という上限が設けられる。

つまり残業時間が月45時間を超えて働かせることができるのは年6回となり、2カ月連続での90時間以上の残業や月50時間の残業を1年続けることは法律で禁止される。

残業時間の削減はすでにだいぶ前から多くの企業がノー残業デーや定時退社の奨励などの施策を実施しており、全体の残業時間も徐々に減少している。ただし法制化されると、1人でも違反するだけで懲役や罰金が科せられる。法律の施行は、大企業は2019年4月、中小企業は20年4月となっている。

一方、自動車運転業、建設業、医師は人手不足などを理由に残業規制の導入が24年4月に先送りされた。しかも新商品などの研究開発業務は規制自体が適用されないことになっている。

また、残業時間の削減は労働者にとって必ずしもよいことばかりではない。大和総研の試算によると、残業時間が1人月60時間に制限された場合、年間の残業代が最大で8兆5000億円(雇用者報酬の3%)減少するという試算を出している(「第194回日本経済予測」17年8月17日)。

残業時間の削減で実質賃金も減少することになるが、その分をいかに給与に反映させるかも今後の大きな課題だろう。

改正労基法のもう1つの注目点は、年5日の年次有給休暇の取得義務づけだ。労働者の希望を踏まえて企業が時期を指定して年休を取得させる。これも企業にとっては大きな課題だ。なぜなら1年間で1日も年休を取得できていない労働者は全体の10%を超えている。もし1人でも違反すれば企業に罰金が科されることになる。

就業規則や人事制度の見直しに迫られる

●働き方改革関連法案の概要

高プロ対象の具体的な業務は省令で示される

与野党の最大の争点だったのが「高度プロフェッショナル制度」(高プロ制度)だ。これと並んでもう1つの柱だった現行の企画業務型裁量労働制の対象を営業職などに拡大する法案は周知のように厚生労働省の調査が客観性を欠く不適切なデータであることが判明し、国会提出が見送られた。

高プロ制度は原則として深夜労働や休日労働の残業代を支払う必要がなく、労基法に定めている休憩・休息時間も付与する必要がない。労働時間規制を適用除外とする米国のホワイトカラー・エグゼンプションに近い。

ただし法案では健康確保措置として「4週4日以上、年104日以上の休日確保」を義務づけている。さらに労使で「労働時間の上限設定」「2週間連続の休日」「勤務間インターバル制度の導入」「臨時の健康診断の実施」からいずれか1つ以上の対策を選ぶ必要がある。施行日は労基法改正案と同じ19年4月だ。

対象となるのは、法案では「高度の専門的知識等」がある人で、年収が「平均給与額の3倍を相当程度上回る」という条件がついている(具体的には年収1075万円以上)。高度の専門的知識を持つ人の具体的な業務は法案成立後の省令に書かれることになっており、明らかにされていない。

ただし、法案提出の根拠となった厚労省の労働政策審議会の報告書には、対象業務として「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等」が例示されている。

また、高プロ制度導入に熱心な経団連は「ごく一部の業務に限定せず、研究職、技術職、市場調査担当、さらには高度の専門知識を用いて新たな製品・部材・サービスの導入を提案したり付加価値の高いビジネスモデルを創造したりするソリューション型ビジネスの担当者などを含むことが求められる」と政府に要望している(「2015年版経営労働政策委員会報告」)。

そのほかにサイバー攻撃に対応するホワイトハッカーやデータサイエンティストも含めるように提起している。今で言えば、AI(人工知能)やIoT、フィンテックに関わる高度テクノロジー人材も入るのだろう。

高度専門職と言えば、いかにも限定的なイメージを与えるが、その定義はあいまいだ。今後の厚労省の省令作成過程において具体的にどんな職種・業務が入るのか、注目すべきだろう。

雇用形態による待遇差に説明義務

正規と非正規の間の処遇の格差の改善を目指すのが同一労働同一賃金だ(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)。 同一労働同一賃金については、すでに16年12月に政府の「同一労働同一賃金ガイドライン案」が示されている。法制化によって正規労働者と非正規労働者で均等待遇を義務づけるとともに「待遇差の内容やその理由等」に対する説明義務を課すもので、同一労働同一賃金ガイドライン案を法的に根拠づける。

ガイドライン案では、基本給、ボーナス、各種手当などについて、正社員とパート・有期雇用労働者の間の均等・均衡待遇の実現を求めている。手当については役職手当、特殊作業手当、特殊勤務手当、時間外労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、単身赴任手当、地域手当など同じ仕事をしていれば同じ額を支給する。

また、仕事内容とは直接関係のない食事手当や社宅、保養施設などの福利厚生施設の利用は正社員、非正社員の区別なく同じにすることを求めているのも大きな特徴だ。 法律では待遇差について客観的かつ具体的な実態から合理的な説明義務が求められるが、このうち正社員と非正社員の間の待遇差が合理的と言えないものが見直しの対象になる。

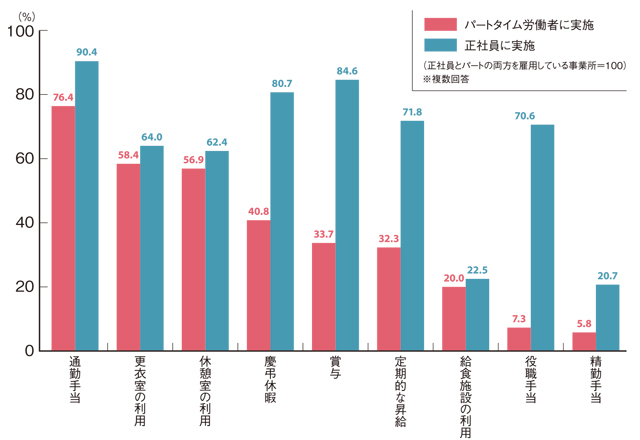

基本給やボーナスは仕事の成果や貢献度の違いで格差を設けることについてある程度合理的な説明が可能だろう。しかし諸手当については非正社員にのみ支給しないという合理的説明は極めて難しい。

実際に正社員に支給し、非正社員に支給していない手当は多い。日経リサーチの調査(「柔軟な働き方等に係る実態調査(2668社)」17年3月)によると、正社員に支給している手当(通勤手当など)は平均6.9種類なのに対し、非正社員は3.0種類と大きな開きがある。

また、6月1日には現行の労働契約法20条を巡る裁判で初の最高裁判決が示された。定年退職後の再雇用で待遇に差が出ることは許容しつつ、いくつかの手当について支給しないことは「不合理で違法」との判断だ。

労働契約法20条は、新法のパートタイム・有期雇用労働法の8条に当たるが、現行法に比べて解釈を明確にしている部分があり、今後は新法の解釈を含めて、雇用形態間に不合理な待遇差がないかを検証し、不合理な待遇差がある場合には、人事制度の改定を含め是正することも必要になるだろう。

少しでも労働者が疑念を持てば法廷闘争まで持ち込まれるケースが増える可能性がある。労使でより具体的な検討に着手することが重要になる。

パートと正社員で各種手当の待遇差は大きい

●パートタイム労働者に対する各種手当等の支給状況

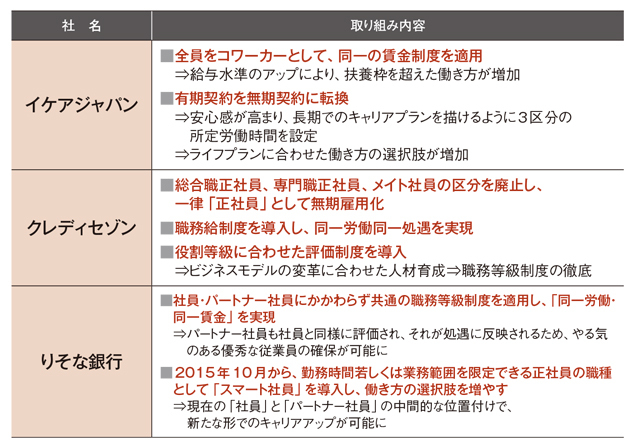

職務給の導入などに取り組む企業が出てきている

●先進企業の取り組み事例

日本郵政グループは正社員と非正社員の手当を統一

すでに同一労働同一賃金がもたらす弊害も懸念されている。本来、非正社員の処遇を正社員に近づけようとすれば当然、人件費が増えることになる。だが企業の中には人件費増を嫌い、正社員の処遇を下げることによって対応するところも出てくるかもしれない。

すでに労組の同一労働同一賃金の要求に対し、日本郵政グループが正社員の一部の住居手当を廃止することが報道されている。

同社は正社員に支給されていた住居手当を18年10月から段階的に削減し、最終的に廃止することを決めた。ただし、対象となるのは転勤(転居を伴う異動)のない一般職正社員の5000人。住居手当を支給されていなかった非正社員に合わせる形での廃止だ。

そのほかに正社員の遠隔地手当や寒冷地手当も削減。一方、繁忙期の年末年始手当のうち、年始勤務手当は非正社員にも支給し、年末手当は廃止する。

当初は労働組合側が住居手当など正社員にだけ支給されている手当を非正社員にも支給するように要求したが、会社側が正社員の手当の廃止を逆提案してきたという。同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)の法制化に伴うリスクを回避しようと考えたのかもしれない。

本来は非正規の処遇改善を目指した働き方改革に関する法律であるが、悪用すれば正社員の処遇低下につながりかねない危険性も含まれている。そうなると安倍政権が意図している非正社員の処遇改善による賃金の上昇と需要拡大を通じて景気浮揚を図る成長戦略に水を差すことになる。

同一労働同一賃金の対応についても単なる目先の手当の見直しにとどまらず、非正規と正規双方が納得するような賃金制度全体の改革も必要だろう。