年金制度は5年に一度の財政検証に基づいて見直されており、2025年は2024年の財政検証に基づく年金制度改革年度となっている。今回の改正は、社会保険適用拡大や厚生年金保険等の標準報酬月額の上限引き上げ、遺族年金の見直し等の重要テーマを多く含むとして、かねてより話題となっていた。2025年の年金制度改正法において、おさえておくべき主要項目について、丸山博美社会保険労務士に解説してもらう。(文:丸山博美社会保険労務士、編集:日本人材ニュース編集部)

【年金改革2025】ポイント①被用者保険の適用拡大

数ある改正項目の中でも、労使双方にとって特に大きな影響を与えるのが「被用者保険の適用拡大」です。2026年4月から2035年10月にかけて厚生年金等の適用要件が段階的に変更となり、適用対象がより広範となります。

2026年10月:保険料負担割合変更と事業者支援

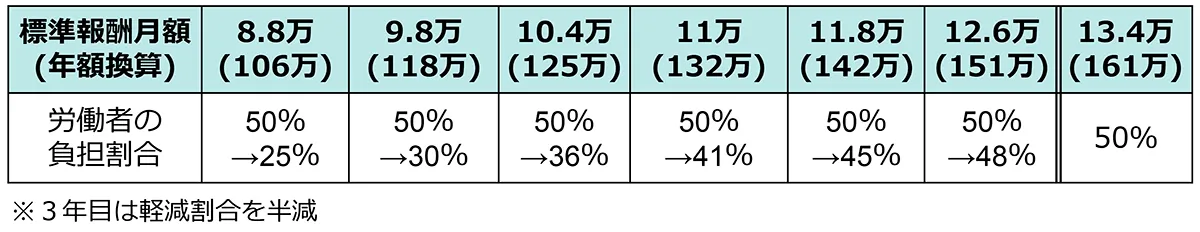

社会保険適用拡大により新たに被保険者となる小規模事業所の短時間労働者について、3年間、保険料の負担割合を見直すことで保険料負担軽減が図られます。なお、事業主が追加負担した保険料については、国などがその全額を支援する仕組みが構築されます。

(出所)厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

2027年10月~2035年10月:企業規模要件の段階的撤廃

2016年10月より進められている社会保険適用拡大について、対象となる企業規模要件(従業員数)が段階的に変更され、将来的には完全に撤廃される予定です。

2027年10月~:従業員数35人超

2029年10月~:従業員数20人超

2032年10月~:従業員数10人超

2035年10月~:従業員数10人以下(企業規模要件完全撤廃)

2029年10月:個人事業所の適用業種を拡大

現状、17業種に限定されている常時5人以上を使用する個人事業所への被用者保険適用について、非適用業種を撤廃します。ただし、経過措置として、2029年10月時点ですでに存在している事業所は当面期限を定めず適用除外とします。また、5人未満規模の個人事業所は、これまで通り適用対象外となります。

公布から3年以内に政令で定める日:「賃金月額8万8000円(年収106万円相当)以上」の撤廃

いわゆる「106万の壁」による就業調整が生じている実態に鑑み、今後、全国の最低賃金引き上げの状況を見極め、短時間労働者の社会保険適用に際して賃金要件が撤廃となります。これにより、短時間労働者の社会保険適用要件は「週の所定労働時間数20時間以上」のみとなる予定です。

なお、短時間労働者への適用拡大に伴う事業者支援のひとつとして、2025年7月よりキャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」が創設され、従業員1人につき最大75万円の助成を受けられるようになっています。法改正項目と併せて確認ください。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

【年金改革2025】ポイント②在職老齢年金制度の見直し

在職老齢年金制度とは、年金を受給しながら働く高齢者について、一定額以上の報酬のある場合、年金支給額が調整される仕組みです。現在の制度では、賃金と厚生年金の合計が月50万円を超えると、超えた分の半額が支給停止となります。このたびの年金改革においては厚生年金の支給停止基準が改正され、2026年度より「62万円」に引き上げられます。

支給停止基準額の引き上げにより、高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業調整が発生しない、働き方に中立的な仕組み作りが目指されます。

【年金改革2025】ポイント③遺族年金の見直し

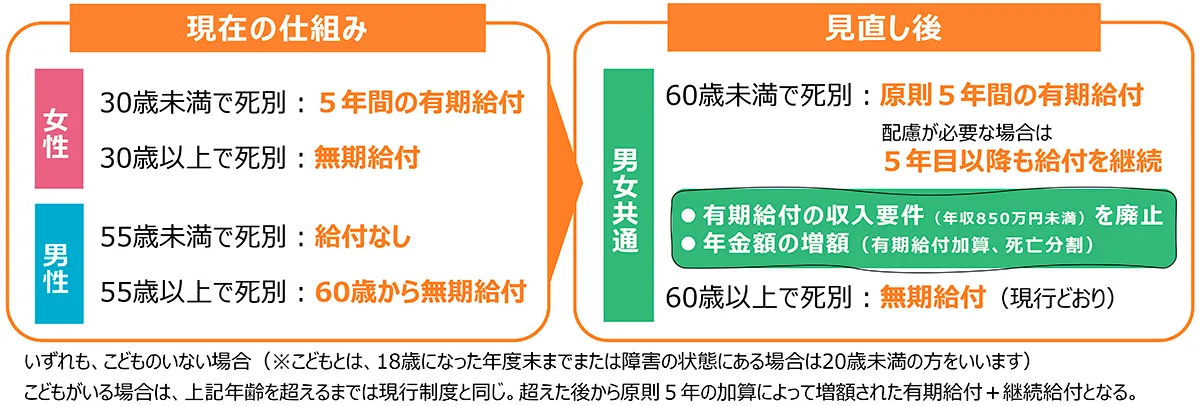

2028年4月より、遺族厚生年金における支給要件及び給付内容、遺族基礎年金に係るこどもの受給権が見直されます。

遺族厚生年金における支給要件や給付内容を改正

遺族厚生年金の男女差解消の観点から、以下の通り支給要件や給付内容が改正されます。

●男女とも、60歳未満で死別の場合は原則5年の有期給付に

法改正により、男女とも20代~50代に配偶者と死別した人で子がいない場合の遺族厚生年金は、5年間の有期給付に変更されます。ただし、低所得など配慮が必要な方には、最長65歳まで所得に応じた給付が継続されます。本改正により、見直しの対象となるのは以下に該当する方です。

女性:18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方

※ただし、「すでに遺族厚生年金を受給している」「2028年度に40歳以上になる」に該当する女性に係る見直しはありません

男性: 18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方

なお、18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容に変更はありません。

●有期給付の場合の加算や配偶者の加入記録による自身の年金の増額

配偶者の死別による経済的な影響を軽減するため、「有期給付加算」が創設され、有期給付期間中の年金額が現行の約1.3倍に増額される予定です。また、5年間の有期給付の終了後も、障害年金受給権者や、収入が十分でない方は、継続給付として引き続き増額された遺族厚生年金を受給することができます。

また、現行制度の離婚分割を参考に、有期給付の遺族厚生年金(継続給付含む)の受給権が失権した者を対象として、死亡者との婚姻期間中に係る厚年期間の標準報酬等を分割する「死亡時分割」が創設されます。これにより、65歳到達時に分割を受ける方の年金額が増額されます。

●女性のみの加算を廃止(段階的に縮小)

現行制度では、遺族厚生年金の受給権取得当時40歳以上65歳未満である中高齢の寡婦がその後に就労することが困難であることに着目して、受給権発生から65歳に達するまでの間に遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」があります。この「中高齢寡婦加算」について、今回の法改正では、男女平等の観点から廃止されることとなりました。ただし、廃止は25年かけて段階的に行われる予定です。

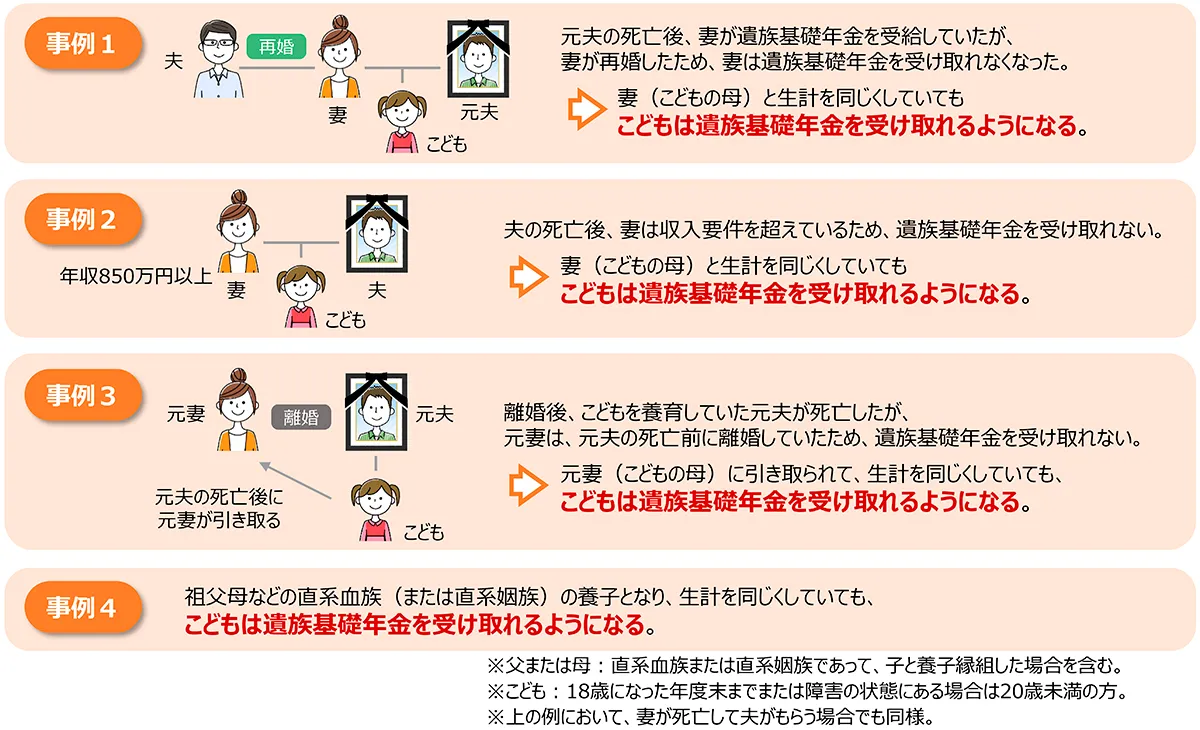

遺族基礎年金における支給要件を改正

遺族基礎年金の受給権のない父母と同居する場合にも、子に対する遺族基礎年金が支給されるようになります。これにより、こども自らの選択によらない事情により、遺族基礎年金が支給停止されない制度となります。本改正によって、新たにこどもに対する遺族基礎年金が支給されることとなるケースは以下の通りです。

【年金改革2025】ポイント④厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

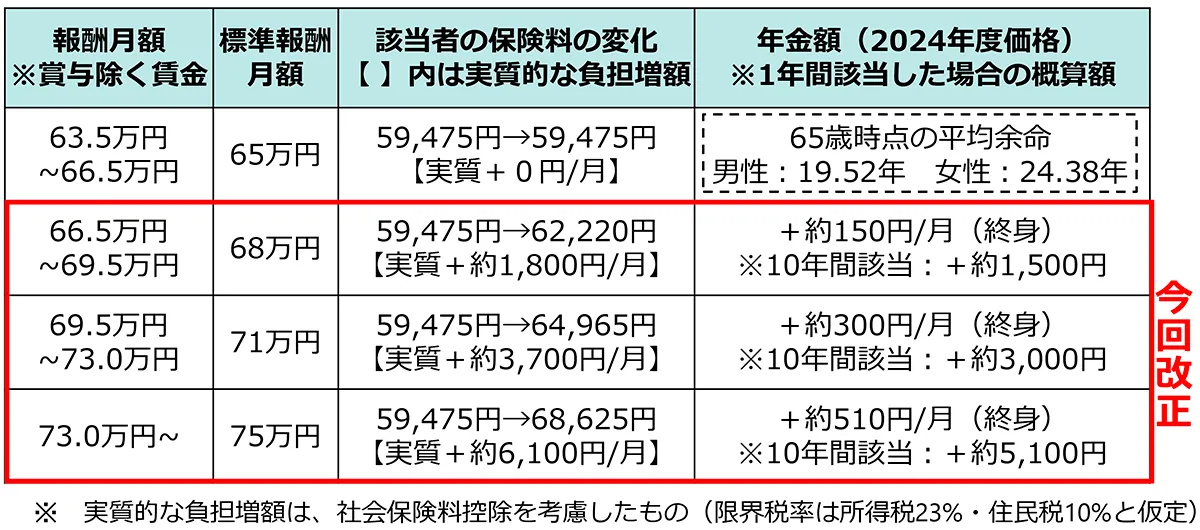

標準報酬月額の上限が、現行の「65万円」から「68万(2027年9月~)」、「71万(2028年9月~)」、「75万(2029年9月~)」というように3年間かけて段階的に引上げられます。保険料や年金額の算定基礎となる賃金上限を引き上げることにより、一定以上の月収のある被保険者が賃金に応じた保険料を負担することで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取れるようになります。

【年金改革2025】ポイント⑤私的年金制度の見直し

老後の資産形成に活用可能な私的年金制度iDeCoが、さらに使いやすくなるよう見直しが行われます。

公布から3年以内に政令で定める日:iDeCo加入年齢が「70歳未満」まで延長

iDeCoの加入可能年齢の上限が引き上げられ、これまで65歳未満までしか掛金を拠出できませんでしたが、改正後は70歳未満まで加入できるようになります。

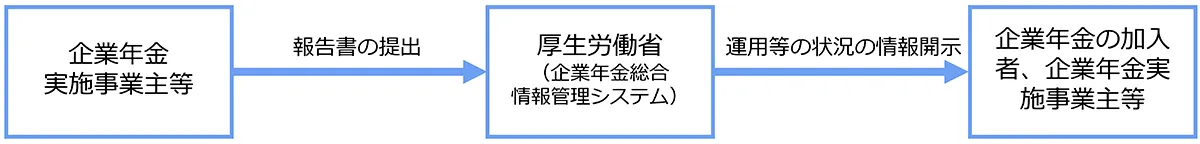

公布から5年以内に政令で定める日:企業年金の運用の見える化(情報開示)

現状、企業年金の情報は加入者などの本人に通知されているものの、一般に対しては公開されていません。今後、こうした企業年金の情報を一般に公開することで、他社との比較や分析ができるような環境を整え、企業年金を行う主体やその加入者等が、加入者等の最善の利益のために運営を改善できるようになります。

引き続き、検討事項に位置づけられた「将来の基礎年金の給付水準底上げ」

年金改革に際し、報道等では「基礎年金の給付水準の底上げ」の行方が話題となっていました。この点に関し、年金制度改正法の概要には「物価及び賃金の上昇に伴う社会的・経済的局面の変化を見極め、次の財政検証(2029年の予定)で、基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に、給付と負担の均衡をとりつつ、厚生年金の方も受給する将来の基礎年金の給付水準を向上させるため、基礎年金のマクロ経済スライドの調整を早く終わらせるように必要な法制上の措置を講じること」が盛り込まれました。引き続き、検討事項に位置づけられることとなります。

今回は2025年の年金改革における主要テーマを解説しました。上記の他にも、脱退一時金制度の見直しや離婚時分割、各種時限措置の延長等公的年金制度における改正等も行われています。必要に応じて、理解を深めていきましょう。

丸山博美(社会保険労務士)

社会保険労務士、東京新宿の社労士事務所 HM人事労務コンサルティング代表/小さな会社のパートナーとして、労働・社会保険関係手続きや就業規則作成、労務相談、トラブル対応等に日々尽力。女性社労士ならではのきめ細やかかつ丁寧な対応で、現場の「困った!」へのスムーズな解決を実現する。

丸山博美(社会保険労務士) の記事一覧