HRテクノロジー分野は、情報法と労働法が交錯する領域であり、双方の視点が必要となります。実務的には、採用から退職までの様々な分野においてHRテクノロジーの活用が始まっていることから、KKM法律事務所代表の倉重公太朗弁護士にHRテクノロジーの労働法領域における諸問題について全3回に分けて解説してもらいます。

今回は「安全配慮、休職と退職、労働者性概念、それぞれにおけるHRテクノロジーの活用と労働法の判断例」について取り上げます。(文:倉重公太朗弁護士、編集:日本人材ニュース編集部)

解雇・安全配慮に関する現状と未来

広い意味での組織開発ということで、安全配慮の面でもHRテクノロジーの活用が既に行われています。

勤怠データや健康診断結果(ただし、ストレスチェックなどは、本人の同意なく勝手に会社は情報取得できない)、チャット・メールの履歴・パルスサーベイなどの分析を活用した上で、将来的に、体調悪化の可能性があるかどうか、退職の可能性があるかどうかといったことが分かっていくということになります。

ここで、注意しなければいけないのが安全配慮義務との関係です。安全配慮義務とは、労働契約法5条[1]により規定されるが、メンタル事案に関しては電通事件で初めて認められ、心身の健康を損なうことがないような注意義務とされます[2]。

安全配慮義務は、注意義務の一種であるため、予見可能性とこれに基づく結果回避義務違反という構成要素となります。とすれば、HRテクノロジーを用いた体調予測というのは、この予見可能性をむしろ広げていくという方向になると解されます。

裁判例には、例えば長時間労働があるため健康悪化の予見ができるであろう、といった認定がありますが、これと同じように「HRテクノロジーにより体調悪化を予測できたにもかかわらず何もしなかった点に過失がある」などといった主張を受ける可能性があります。そのため、企業としては体調予測を「やりっぱなし」とすることはリスクであり、その後の行動も含めて運用をデザインする必要があります。

[1]使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

[2]「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」(最高裁二小 平12.3.24判決)

安全配慮、休職のテクノロジーと労働法

東芝事件(最判平26.3.24)においては、本人自らがメンタル疾患だとか体調が悪いということを会社に申告しなかった、という前提でも一定の配慮をせよと判示した事案です。

具体的には、メンタルヘルスの情報は「自己のプライバシーに属する情報であり、人事考課等に影響しうる事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報」であり、使用者は労働者からの申告がなくとも、「過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、心身の健康を図る義務がある」と判示しました。

ここで重要なのは、「体調の悪化が看取される」という点であり、例えば業務遂行中に泣き出す、能率が著しく低下する、「辞めたい」という、気分の激しい浮き沈みがあるなどのエピソードが認められた場合には、本人からの積極的申告が無かったとしても「何らかの変調を生じている」ことには気づけるだろうという意味です。

そのため、この裁判例からパラレルに考えると、HRテクノロジーによって体調悪化が予測されていた場合には、その後何もしないのは安全配慮義務違反になりうるということです。

従業員モニタリングの労働法的適否

従業員モニタリングとしては、不正行為の発見予防や適切に労働時間の申告をしているかや、ハラスメントや犯罪防止、コンプラインス体制の確保や品質保持の観点から、製造工程の録画などを行っているケースがあります。

労働法の裁判例においても、昔から所持品検査という論点や、従業員調査の類いが行われています。ただし、これは対労働組合という文脈でずっと争われてきた経緯があります。

所持品検査については、「これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならない。そして、このようなものとしての所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいて行なわれるときは、他にそれに代わるべき措置をとりうる余地が絶無でないとしても、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等、特段の事情がないかぎり、検査を受忍すべき義務がある」とされています(西日本鉄道事件 最高裁二小 昭43.8.2判決)。

つまり、最高裁も要件を定立しているようにある程度できるという前提です。所持品検査の実施要件である、①必要とする合理的理由、②一般的に妥当な方法、③画一的な実施、④就業規則等明示の根拠に基づくこと、これらは現代の従業員、モニタリングにも全く妥当する議論です。

関西電力事件(大阪高裁 平3.9.24判決)は、従業員のプライベートまで含めて、監視してたような事案であり、当然だが労働者の動静を観察し、必要な情報を取得することが正当な行為ではあるとしつつも、プライベートに踏み込みすぎるとダメという議論です。

一方で、その他メール解析の裁判例や、会社の施設管理権が及ぶ範囲であって、業務上用いるデバイスであれば、プライバシーに対する期待権は薄いと判事している裁判例[3]もあります。このように、従業員モニタリングに対して、情報法の論点は別として、労働法的には一定の要件の下、業務上の必要性が肯定されれば認められるという立場です。

[3]F社Z事業部電子メール事件(東京地裁 平13.12.3判決)、日経クイック事件(東京地裁 平14.2.26判決)

HRテクノロジーによる休職発令

休職発令や復職の場面に関しても、HRテクノロジーの活用は大いに期待されます。

特に休職に入る前というのは、ダウン状態にあるため職務にフィットしていません。つまり、前述のジョブフィット率が効いてくるので、休職発令の根拠に利用することができます。なお、判例上、被害妄想等があり余りにも職務にフィットしていない労働者について、いきなり懲戒解雇するのではなく、精神疾患による可能性があるなら休職に入れるべきとした例もあります(日本ヒューレットパッカード事件 最二小判平24.4.27)。

HRテクノロジーと復職可否判定

前述の通り、休職発令場面において、ジョブフィット率の考え方は参考になりますが、復職可否判定の場面においても同様のことが言えます。

復職可否判定においては、就労可能な状態にまで回復したと言えるのかについて、主治医と産業医で意見が食い違うことが多々あります。

この復職基準について、原則は従前の職務を遂行可能な程度に回復していることを要しますが、判例(片山組事件、最高裁一小判平10.4.9)では、「従前の職務を充分に遂行できないとしても、当該労働者の能力、経験、地位、被上告人(編注:会社)の規模、業種、会社における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして(中略)配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあったかどうか」を検討すべきこととされています。

ここでいう現実的可能性とは、「なんでもいいから、仕事を作って戻しなさい」ではなく、過去同種の労働者が配置されたことがあることや、当該労働者が担当したことがある軽減業務が存在するかどうかということを意味します。

そのため、この「現実的可能性」のある配置が可能か否かという観点で、ジョブフィットモデルを活用し、かかる業務があるか否かを定量的に検討するという点でHRテクノロジーが活用されることが想定されます。

HRテクノロジーとリハビリ勤務

実務的には復職か否かの判定時において、リハビリ勤務といってあくまで「リハビリテーションの一環」(西濃シェンカー事件 東京地判平22.3.18)として、労働ではなく(そのため労災や通勤災害の適用もない)会社に来て一定時間作業可能であるかを確認するプロセスが行われることがあります。

具体的には読書感想文であるとか、過去の仕事のまとめを作成するといった単純作業から少し頭使うものまで、どこまでのことができるのかという判定を行うものです。このリハビリ勤務中は、対象となる作業範囲が限られているため(一時的なジョブ型)、前述のジョブフィット率との親和性は高いです。

退職領域のテクノロジーと労働法

退職領域については、ジョブフィット率が低い者や4カ月後に退職が予測されるモチベーション低下人材への対応、具体的には退職勧奨などが問題となり得ます。

この点、退職勧奨は事実行為であるため原則自由ですが、裁判例(日本アイ・ビー・エム事件、東京地判平23.12.28)に照らせば、「なんでこの人に退職勧奨したのか説明できない」状態は不法行為となりかねないため、「なぜ、退職勧奨の対象になるのか」という点を業績不良や業務態度の具体的事実から説明できるようにしておかなければいけません。

解雇に関するテクノロジーと労働法

解雇場面では、解雇権濫用法理(労契法16条)の元、様々な裁判例があるが、日本の解雇規制では手続要件は労基法20条の解雇予告程度しかなく、実態要件としては主張立証のハードルを含め客観的合理性という厳しいハードルがあります。

その中で、特に主張立証が難しい類型が協調性不足型です。能力不足型は、前述のジョブフィット率により定量的に検証がしやすくなりますが、協調性不足型は有り体に言えば「なんとなく感じの悪いやつだ」ということを一つ一つの発言、行動から立証しなければいけません。

この点、今後のテクノロジーの進歩により、膨大なチャット履歴や会話データ等から「感じの悪い部分」だけを抜き出すことが可能となれば、立証ハードルが変わってくることもあるでしょう。

HRテクノロジーとPIP

PIP(Performance Improvement Plan)とは、パフォーマンスに問題がある従業員に対して一定期間の業務改善アクションプランを行うことであり、アメリカの差別主張対策として始まったものです。

日本の解雇では、労契法16条の合理的理由が要求されるため、PIPの実施と解雇要件はイコールではありませんが、PIP実施により、目標の具体化やそれに対する評価・フィードバックがなされるため、解雇の合理性を担保するものとして外資系企業で多く利用され、近時では日系企業でも利用例が見られます。

さらに、今後HRテクノロジーやAIによりPIPの内容を充実させることも想定され、これはPIP後に解雇か通常業務復帰かという判断を行う上でも有用です。

裁判例によるPIPの留意点(ブルームバーグ・エル・ピー事件、東京地判平24.10.5)は、①達成可能な具体的目標を出しているか、②労働者の問題性を共有し、具体的な改善策を講じているか、③フィードバックが適切かとの点であり、これらについてHRテクノロジーによる判定が導入されることも期待されます。

テクノロジーにより拡大する「労働者」

労働委員会で最近命令が出た例という点では、テクノロジーにより拡大する労働者の範囲という問題があります。

これは世界中で話題になっているギグワーカーの問題であり、「労働者」とは何かが問われています。そもそも労働法は誰を保護するのかという議論であり、「働いている人」を保護するのであれば、それは「労働者」だけで良いのかという議論です。

ここで注意すべきは、2つの「労働者」概念、つまり、労基法の労働者性と労組法上の労働者性の議論は別だということです。

当然ですが、労働基準法の労働者概念の方が厳格であり、その範囲は狭いです。労基法の労働者に該当すれば、年次有給休暇や残業代などの権利が発生するので厳格に判定[4]されます。

一方で労組法の労働者概念は広く、労基法上の労働者で無くとも労組法上の労働者性がある事例[5]もあります。

この「労働者」性を巡る問題で、最近UberEatsの配達員について、労組法上の労働者性が問題となりました。

ただ、労働者性概念だけで保護を考えると限界もあります。セブン-イレブンやファミリーマートのオーナーに関する事件(いずれも中労委平成31.3.15)では、顕著な事業者性があるとの点から労働者性が否定されています。とはいえ、フランチャイズ本部との交渉力格差という要保護性は認められるため、個別に独禁法を含めた経済法で対処しているところです。

では、Uber Eatsのようなギグワーカー的な働き方に対してどう保護のアプローチをするべきかというのが考えるべき課題です。UberEatsジャパンにおける個別の問題だけではなく、今後現れる新しいサービスも含めた「働く人」の保護のあり方は本当に労働法だけで良いのか、というのは逆説的であるが労働法領域の大きな課題です。

[4]横浜南労基署長事件(トラック持ち込み運転手の労働者性を否定 平成8年11月28日最高裁)

[5]・CBC管弦楽団労組事件(昭和51年5月6日最高裁 管弦楽団員の労働者性を否定)

・新国立劇場事件(平成23年4月12日最高裁 オペラ歌手の労働者性肯定)

・INAXメンテナンス事件(平成23年4月12日最高裁 労働者性肯定)

・ビクターサービスエンジニアリング事件(平成24年2月21日最高裁 労働者性肯定)

労組法における労働者概念拡張の枠組み

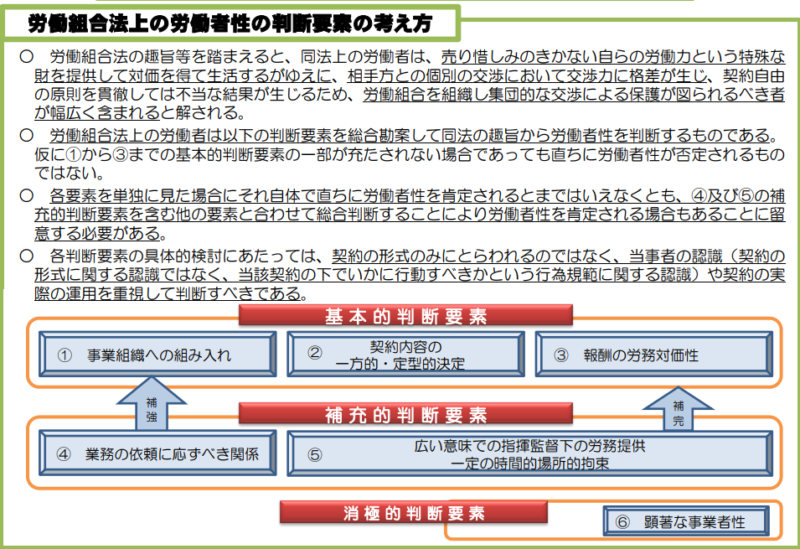

これは厚労省も出している概念図ですが、労組法上の労働者性は、労基法よりも広く、この基本的判断要素1、2、3をまずベースとして判断し、そして4、5の業務の依頼に応ずべき関係や指揮監督関係などを補充的に考慮し、さらに一方で6の顕著な事業者性があれば、労働性を否定するという考え方となります。

UberEats Japan事件(東労委令4.11.25)

UberEats Japan事件については、上記厚労省の6要素に当てはめて労働者性の判断がなされています。

本件は最高裁まで争われると予想されますが、重要なポイントはUber EatsはAmazonなどと異なり配送事業を自ら営む事業者ではなく、あくまでマッチング事業に留まるところをどう評価するのか、配達パートナー側はアプリをオンにするかどうかという点について完全に自由であり、1つ配達終わったら次の配達依頼を受けるかどうかについても100パーセント本人次第です。

そのため、これらの明らかに「労働者」とは異なる事情をどのように評価するかが問われると考えます。取り急ぎ近い将来では、中央労働委員会でどのような判断がなされるか注目です。

集団的労使関係とAI評価

最後に東京都労働委員会で執筆時点係争中のIBM事件を紹介します。同社では、AIを用いた評価査定を既にやっていて、これに関して労働組合が団体交渉を求めたという事案であり、労働組合が会社に開示を求めたのはAIを用いた賃金査定について、

①使用者がAIに学習させたデータの開示

②使用者が評価基準とする5要素(職務内容、執務態度、業績、スキル、本給)との関連性の説明

③AIが上司に表示するアウトプットを上司がどのように利用するのか

であり、これに対して会社が情報開示や説明に応じなかったことが不誠実団交、支配介入に当たるとして救済を求めている事案ということです。

確かに、人事評価や賃金に関わることであれば、重要な労働条件であり、義務的団交の範囲であり、どんなデータを機械学習させているかという点については説明が必要とも考えられます。

一方で、労働組合が求めるすべての事項を説明しきれないと、不当労働行為になるというのも行き過ぎです。なぜなら、アルゴリズム次第ではあるが、データ間の関連性や評価基準との関連性などについては、全てロジックで説明できるものとは限りません。そのため、常に会社側に全ての事項に関する説明を行うことを強制してしまうと、不可能を強いることになる可能性があります。この点は、司法判断を行う労働委員会や裁判所が理解しておくべきです。

まとめに代えて

以上、HRテクノロジーを巡る労働法領域における諸問題について概説しました。

詳細は本書をお読み頂きたいのですが、最後に重要なのは、AIなどテクノロジーはあくまでツールであり、これを使う人自身がそもそも「何をしたいのか」、「どう説明するのか」を考えなければならないということです。

AIは何でも解決してくれる魔法の杖では無く、自社の現場にある課題について仮説を立てて検証し、実効的な人事施策を講ずるためのサポートとなるものです。無用な規制議論や過大な万能論に立つこと無く、地に足をついた人事課題の解決のため、これからテクノロジーの利用が活発化することを願って本稿を締めます。

倉重公太朗(弁護士)

KKM法律事務所 代表弁護士/KKM法律事務所 代表弁護士。経営者側労働法を多く取り扱い、労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、人事労務担当者・社会保険労務士向けセミナーを多数開催。著作は20冊を超え、近著は『HRテクノロジーで人事が変わる』(労務行政 編集代表)、『なぜ景気が回復しても給料が上がらないのか』(労働調査会 著者代表)等。

倉重公太朗(弁護士)記事一覧