弁護士・社労士が労働法や人事実務の話題をやさしく解説

定額残業代制とは、あらかじめ一定の割増賃金を毎月の給与額に含めて支払う仕組みのことで、取り入れる企業も増えています。

今回は定額残業代に関する最新の最高裁判決の概要と内容について、KKM法律事務所の荒川正嗣弁護士に前編・後編に分けて解説してもらいます。本稿は後編です。(文:荒川正嗣弁護士、編集:日本人材ニュース編集部)

前編はこちら

最判令5.3.10の概要

※なお、判決文全文については以下のURLを参照。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/091858_hanrei.pdf

事案の概要

一般貨物自動車運送事業等を営む株式会社である被上告人Y社に雇用され、トラック運転手として勤務していた上告人労働者Xが、Y社に対し、平成27年12月から同29年12月までの期間の時間外労働等(時間外労働、休日労働及び深夜労働)に対する割増賃金及び付加金の支払を求めた事案です。

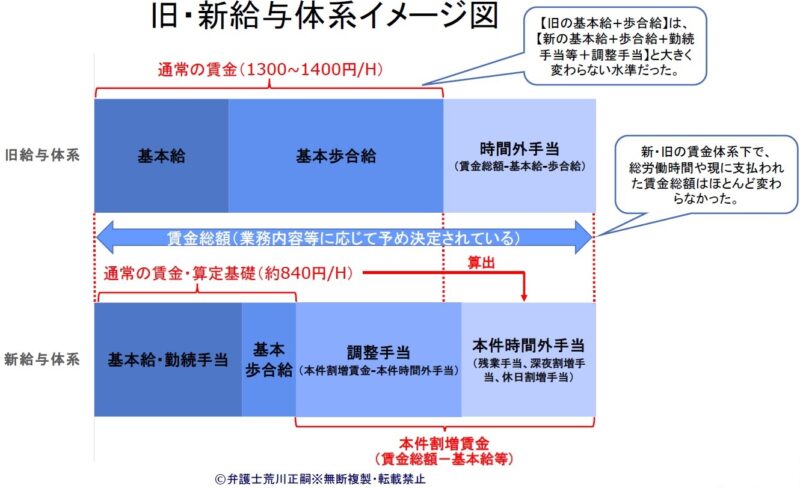

Y社は、時間外労働等の時間数に関係なく、日々の業務内容等に応じて賃金総額を決定し、賃金総額から基本給等を控除した残額を時間外手当として支給していましたが、平成27年5月に、労働基準監督署から適正な労働時間管理を行うよう指導されたことを契機に、就業規則を変更し、新たな給与体系を導入しました。

新給与体系では、賃金総額自体は従前と同様の方法で決定されるが、その総額から基本給等(基本給、基本歩合給、勤務手当等)を控除した金額が、定額残業代である「割増賃金」として支給されるようになりました。

「割増賃金」の内訳は①「時間外手当」+②「調整手当」でした。

①時間外手当は、基本給等を通常の労働時間の賃金(労基法37条1項。以下「通常の賃金」)として、すなわち算定基礎として、労基法37条等に定める方法で算定されていました。②調整手当はその余の額です。

新給与体系導入後も、Y社の労働者の賃金総額や総労働時間は、従前とほとんど変わらなかったが、従前の給与体系で、通常の賃金とされていた基本歩合給(なお、歩合給といいますが、出勤1日当たり500円を支給するというもので、出来高払いではありません)とされていたものの大部分が、調整手当に位置付けられることになりました。

なお、旧給与規程での通常の賃金(基本給+基本歩合給)は1時間当たり1300~1400円でしたが、新給与規程での通常の賃金(基本給、基本歩合給及び勤続手当)は1時間当たり約840円となりました。

新旧の給与体系のイメージを図示すると以下のようになります。

原審の判断

原審(福岡高判令4.1.21)は、本件割増賃金のうち、調整手当については時間外労働等の時間数に応じて支給されたものではないこと等から、その支払いにより労基法37条の割増賃金が支払われたということはできないとしました。他方で、本件時間外手当は、基本給とは別途支給され、金額の計算自体は可能である以上、通常の賃金部分と同条37条の割増賃金に当たる部分とを判別することができること等から、時間外労働等の対価として支払われるものと認められるとしました。

結論として、原審は、Xの請求を棄却しています(なお、Y社は、令和3年8月6日、Xに対し、第1審判決が認容した賃金額の全部(遅延損害金含め合計約224万円)を支払っていました。このこともあって、原審では調整手当の支払により労基法37条の割増賃金を支払ったとは認められないとしつつ、請求棄却となったものと解されます)。

最高裁判決の要旨

◆争点

上告審での争点は、本件時間外手当の支払によって、労基法37条の割増賃金を支払ったといえるかどうかです(既述のとおり、原審で、調整手当の支払で同条の割増賃金を支払ったとは認められないとされましたが、この点は争点となっていません)。

◆判断枠組みについて

最高裁は、前掲最判日本ケミカル事件及び最判令3.3.30‐国際自動車(第二次上告)事件を参照としつつ、次の旨を述べます。

雇用契約に基づき、労基法37条等所定の方法以外の方法で算定された手当を支払うことで同条の割増賃金を支払うことができることを改めて確認した上で、使用者が同条の割増賃金を支払ったといえるためには、通常の賃金部分と同割増賃金部分とを判別できることが必要であるとします(判別可能であることの要求)。

そして、雇用契約において、ある手当が時間外労働等に対する対価として支払われているものとされているか否かは、雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当等に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの諸般の事情を考慮して判断すべきであり、その判断に際しては、労基法37条が時間外労働等を抑止するとともに労働者への補償を実現しようとする規定であることを踏まえた上で、当該手当の名称や算定方法だけでなく、当該雇用契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならないとします(対価性の要求)。

なお、本判決で参照とされた前掲国際自動車(第二次上告)事件最判は、使用者が特定の手当で労基法37条の割増賃金を支払ったと主張する場合に判別可能というためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われていることが必要である旨を述べています。

◆本件での検討対象について

原審が認定したとおり、本件割増賃金のうち、本件時間外手当は、基本給等を算定基礎として、労基法37条等所定の方法で算定した金額を支払うものであるので、判別可能であり、対価性も問題なく認められるともいえそうです。

しかしながら、最高裁は、新給与体系の構成からして、本件時間外手当と調整手当とは、前者の額が定まることにより当然に後者の額が定まる関係にあり、両者が区別されていることには、本件割増賃金の内訳として計算上区別された数額に名称が付されている以上の意味は見い出せないとします。

そして、本件時間外手当の支払により労基法37条の割増賃金が支払われるものといえるか否かを検討するに当たっては、本件時間外手当と調整手当からなる本件割増賃金全体について、対価性が認められるか否かを問題とすべきだとの旨を述べました。

新給与体系でも、時間外労働等の時間数に関係なく、賃金総額が決定されていましたが、同総額から基本給等を控除した残額を本件割増賃金とされています。このため、上記のとおり本件割増賃金全体の対価性を検討することとされたわけです。

◆対価性の有無、判別可能か否かについての判断過程

最高裁は、まず次の①~③を指摘します。

①通常の賃金の水準が大きく減少した

‐Y社は、新給与体系導入にあたり、賃金総額の算定については従前の取扱いを継続する一方で、旧給与体系で通常の賃金と位置付けていた基本歩合給の相当部分を新たに調整手当として支給するものとしたということができる。

‐旧給与体系の下において、Xの通常の賃金額(基本給+基本歩合給)は1時間あたり平均1300~1400円であって、新給与体系下の通常の賃金(基本給+基本歩合給+勤続手当等)相当額と大きく変わらない水準であったことがうかがわれる。

‐新給与体系で、本件割増賃金が時間外労働等の対価として支払われるものと仮定すると、Xの通常の賃金額は、1時間当たり平均約840円となり、旧給与体系での水準から大きく減少する。

②本件割増賃金の支払は過大な割増賃金の支払になる

‐Xは、請求期間である19カ月を通じ、1カ月当たりの時間外労働等は平均80時間弱であるところ、これを前提として算定される本件時間外手当をも上回る水準の調整手当が支払われている。

‐本件割増賃金等が時間外労働等の対価として支払われるものと仮定すると、実際の勤務状況に照らして想定し難い程度の長時間の時間外労働等を見込んだ過大な割増賃金が支払われていることとなる。

※新給与体系では、Xの基本給月額12万円で、これに基本歩合給と勤続手当等を加えたものが通常の賃金でした。これらを算定基礎とした本件時間外手当が月平均80時間弱の時間外労働等に対し、19カ月間で合計約170万円支給されていたのに加え、調整手当も同期間合計で約203万円支給されていました。Xの基礎単価は約840円でしたから、調整手当は時間外労働だけで見ても月平均で約100時間分相当になります(ただし60時間超部分の割増率の増加は考慮しない場合)。

③労働者に対する十分な説明がされたともうかがわれない

‐Y社から、Xを含む労働者に対して、新給与体系の導入にあたり、基本給の増額や調整手当の導入等に関する一応の説明がされたにとどまり、基本歩合給の相当部分を調整手当として支給するものとされたことに伴い、上記①及び②のような変化が生じることについて、十分な説明がされたともうかがわれない。

◆結論

以上の①~③を踏まえ、最高裁は、次のとおりに述べて、本件割増賃金は、通常の賃金部分と労基法37条の割増賃金部分とを判別できないとし、対価性を否定しました(下線は筆者)。

「以上によれば、新給与体系は、その実質において、時間外労働等の有無やその多寡と直接関係なく決定される賃金総額を超えて労働基準法37条の割増賃金が生じないようにすべく、旧給与体系の下においては通常の労働時間の賃金に当たる基本歩合給として支払われていた賃金の一部につき、名目のみを本件割増賃金に置き換えて支払うことを内容とする賃金体系であるというべきである。そうすると、本件割増賃金は、その一部に時間外労働等に対する対価として支払われているものを含むとしても、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分も相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。そして、…本件割増賃金のうちのどの部分が時間外労働等に対する対価に当たるかが明確になっているといった事情もうかがわれない以上、本件割増賃金につき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないこととなるから、被上告人の上告人に対する本件割増賃金の支払により、同条の割増賃金が支払われたものということはできない。」

なお、草野裁判長による補足意見が付されていますが、詳細は、最高裁HPを参照。

最判R5.3.10の解説及び検討等

判断のポイント

本判決は、判断枠組み自体は、従来の判例を踏襲したものであり新しいものはなく、事案特有の事情を踏まえた上での事例判断です。

その特有の事情とは以下の4点です。

①時間外労働等の有無、多寡に関係なく、日々の業務内容等から「賃金総額」が定められていたこと。

②新給与体系導入によって、旧給与体系で通常の賃金(「基本歩合給」)のかなりの部分が削られ、本件割増賃金を構成する調整手当として支給されることになった結果、1時間当たりの通常の賃金(基礎単価)が大きく減少したこと。

③本件割増賃金が時間外労働等の対価だとすると、②に伴いその総額が「実際の勤務状況に照らし想定し難い程度の長時間の時間外労働等(※)を見込んだ過大なもの」として支払われるようになったこと。

(※)既述のとおり、Xには、月平均80時間弱の時間外労働等の対価として、本件時間外手当が合計約190万円支給されていたのに加え、調整手当が合計約203万円支給されていたため、本件割増賃金はXとの関係では時間外労働等月約180時間分相当であることになります。

④Xを含めた労働者には、新給与体系導入について、一応の説明をしただけで、②及び③という変化について十分に説明したともうかがわれないこと。

①という時間外労働等の多寡に関係なく、賃金総額自体は決定されていて、賃金総額から基本給等を除いた残りの部分が、定額の【本件割増賃金】とされていたことが、判断の前提となった大きな点だと解されます。

これに加えて、②及び③の事情からは、通常の賃金(算定基礎)を大きく減額し、定額残業代(本件割増賃金)として支給するようになり、定額残業代に相当する時間外労働等の時間を労働者の勤務実態(Xの時間外労働等は、給与体系変更後、月平均80時間弱だった)からは想定し難い程度のもの(約180時間分)として設定したため、実際にその「想定し難い程度」の時間外労働等をさせても、旧給与体系時と比べて、労基法37条の割増賃金というコスト、言い換えれば労働者への補償を追加的に支払う必要がない状態になったということができます。

こうした事情に加え、④のとおり、労働者に十分な説明があったとはいえないことから、最高裁は、新給与体系は、賃金総額を超えて労基法37条の割増賃金が発生することを避けるために、通常の賃金(基本歩合給)の一部を名目のみを本件割増賃金に置き換えて支払うことを内容とするものだと評価し、ひいては、本件割増賃金には、通常の賃金部分も相当程度含まれており、判別可能でないと述べています。

最高裁は、当該手当の対価性の有無について、通常の契約解釈と同様に契約書の記載内容等の諸般の事情のほかに、労基法37条の趣旨(時間外労働等の抑止と労働者への補償の実現)を踏まえ、当該雇用契約の賃金体系全体における当該手当の位置付け等を考慮すると述べていますが、この観点を強調した判断だといえるでしょう。

基本給等の削減分を定額残業代として支給すると、いかなる場合も対価性は否定されるか?

基本給等の通常の賃金部分を削減し、その分をもって定額残業代を導入することは、まま見受けられるところです(今回の最判もこの類型です)。

このようなケースでは、たとえ月の総支給額が変わらなくとも、基本給等が減額となる点で労働条件の不利益変更に当たります。過去の裁判例では、基本給等の減額について労働者の同意がされたとは認められないとするものがありました(東京地判平30.5.30‐ビーダッシュ事件、東京地判平19.6.15‐山本デザイン事務所事件)。

今回の最判は、給与規程の変更による基本歩合給の減額の有効性自体については、特に言及しておらず、同減額を伴って本件割増賃金が導入されたことを前提事実として、その支払いによって労基法37条の割増賃金を支払ったと認められるかという判断をしています(当事者が争点として、基本歩合給減額の有効性を問題としなかったのかもしれません)。

もとより、基本給等の通常の賃金の減額を伴う、定額残業代の導入について、個別合意(労契法8条)がなされていたり、または、就業規則による労働条件の不利益変更について合理性(労契法10条本文)が認められるとしてとしても、判別可能であるかや、対価性の有無は別途問題となり得ますが、今回の最判を踏まえると、就業規則の変更により、給与体系が変更されて、定額残業代が導入されたという事案で、定額残業代の対価性の有無の判断に当たっては、いわばその「出自」も考慮され得ることが示唆されているとはいえます。

もっとも、筆者は、今後、基本給等の通常の賃金部分(割増賃金の算定基礎部分)を削減し、その削減分を定額残業代とするという方法で、定額残業代を導入する場合に、その「出自」故に、直ちに対価性が否定され、ひいては判別可能でないとされるわけではないと考えます。

すなわち、今回の最判のような評価、判断がされるのは、定額残業代とされている当該手当について、その「出自」も含め、諸事情を考慮するほか、労基法37条の趣旨(使用者に追加的な賃金の支払義務を課すことによる時間外労働等の抑止と、本来は例外的なものである時間外労働等に従事した労働者への補償の実現)を踏まえた上での当該手当の賃金体系全体での位置付けを見たとき、対価性を肯定することが、同趣旨にもとるといえるような場合でしょう。

上記(1)で挙げた①~③のような事情がある場合がまさにそのようにいえるわけです。

ただし、①のような事情がないにしても、②のように通常の賃金部分を大幅に減額し、③のように、当該減額分を定額残業代として支給するようにして、当該労働者の勤務実態からは想定し難い程の時間外労働等に相当する過大な金額を支払うことになり、結果として、使用者が従前の勤務実績をはるかに上回る時間外労働等をさせても、追加的な割増賃金の支給は不要で、総賃金コストは従前とほとんど変わらないという賃金体系を導入した場合は、労基法37条の趣旨を踏まえると、対価性が否定されることはあり得るように思われます。

②に関して、どの程度の減額だと問題なのか、また③に関して、どの程度の時間外労働等を想定すると問題となるかについて、一概に基準を示すのは困難ではあり、今後の同種事案での裁判例の積み重ねで定まっていくものと考えます。

ただし、今回の最判の事案では②については約35~40%程度の減額となっています。③については時間外労働等80時間弱の実績に対し、新たに導入された本件時間外手当だけで同80時間弱分に相当したが、これに加え調整手当は時間外労働だけで見ても約100時間分相当であり、合計すると実労働時間の2倍分を遥かに上回り、時間の絶対数でいっても極めて長時間でした。こうした極端な基本給等の減額や極端な時間に相当する定額残業代の金額設定でなければ、直ちに対価性が否定される事情にはならないとはいえるでしょう。

なお、④の労働者への説明が十分かどうかという事情も、対価性の有無の判断はあくまで契約解釈の問題ですから、重要な要素です。基本給等を削減し、定額残業代を導入することによる不利益について、十分に説明せず、したがって判断材料の提供が不十分だと、たとえ合意書に署名を得る等していても、そもそも基本給等の減額とセットとなった定額残業代の導入について労働者の同意があったと認められないおそれもあります(労働条件の不利益変更に対する労働者の同意の認定に関して、最判平28.2.19‐山梨県民信用組合事件参照)。

最後に

基本給等の通常の賃金部分を削減し、その分を定額残業代として支給するという場合は、上記削減という面で労働条件の不利益変更であり、個別合意(労契法8条)をとるか、就業規則の変更(労契法10条本文)による必要がありますが、慎重な、または厳格な司法審査の対象になります。

これに加え、今回の最高裁判決のような観点での定額残業代の対価性、ひいては通常の賃金部分と判別可能であるかが審査されるわけです(なお、同最判が対価性の有無において考慮した事情は、就業規則の変更の合理性(就業変更による労働条件変更の有効性)を判断する上でも考慮され得ると考えられます)。

同最高裁判決を踏まえると、賃金コスト自体は大きく変えずに労基法37条の割増賃金を支払っているという形式を整えるべく、基本給等を大幅に減額し、定額残業代を導入することを安易に行うのは避けるべきでしょう。もし、そうしたことを行うにしても、制度設計や、導入方法を十分検討し、労働者に対して、定額残業代導入に伴い基本給等がどれだけ減るのか、減額した算定基礎で算定すると割増賃金額はどうなるのかという不利益の程度を中心に、導入の趣旨・目的、導入後はどれだけの時間外労働等が想定されているか(どれだけ行えば追加的に割増賃金の支給があるのか)等の情報を丁寧に説明する必要があることに、留意いただきたいです。