2023年3月期から有価証券報告書への人的資本情報の開示が義務化され、各社の人材投資の方針や成果が明らかになっていく。働く人たちが幸せな状態を意味する「ウェルビーイング」を実現するためには心身の健康が基盤となることから、企業の健康経営の取り組みが加速している。 (文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

健康経営と人的資本経営は表裏一体

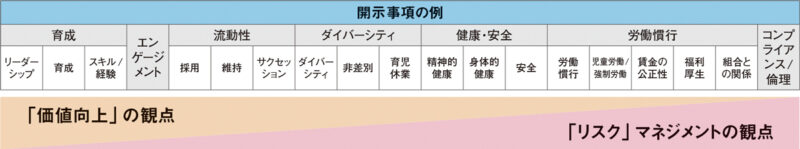

昨今、働く人の健康を含む人的資本経営へ関心が集まっている。2022年8月30日に内閣官房・非財務情報可視化研究会が「人的資本可視化指針」を公表した。指針では「開示が望ましい項目」として7項目19領域が示された。

その中の「健康・安全」については、「精神的健康」「身体的健康」「安全」の3つが挙げられている。従業員のメンタルヘルスなど心身の健康や職場の安全環境の整備は、経営のリスクマネジメントの観点から最低限の順守すべき事項と見なされている。それだけではなく、指針の「コンプライアンス/倫理」にも抵触する。

周知のように労働安全衛生法と労働安全衛生法施行規則には「健康診断」「健康診断実施後の措置」「保険指導等」をはじめ「面接指導等(長時間労働等)」「心理的な負荷の程度を把握するための検査等(ストレスチェック)」「受動喫煙の防止」等が明記されている。まずは、こうした法令や規程を順守できなければ、人材育成やエンゲージメント以前に投資家や株主から見向きもされないだろう。

「人的資本可視化指針」にも健康経営に関する項目が含まれている

● 開示事項の階層(イメージ)

そもそも健康経営とは何か

しかし、健康・安全のレベル向上は一朝一夕に達成できるものではなく、日頃の継続的な取り組みが不可欠だ。その推進する仕組みとして改めて「健康経営」が注目されている。

健康経営とは「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」である。経済産業省は「従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること」と定義している。まさに人的資本経営と表裏一体をなすものであり、従業員に対する健康増進などの健康投資が企業の価値向上や収益に貢献するという考え方である。

米国は1980年代から医療費コストが経営問題に

健康経営の考え方は米国の「ヘルシーカンパニー」に由来する。米国の経営心理学者のロバート・ローゼンが1980年代に健康な従業員こそが収益性の高い会社をつくるというヘルシーカンパニーを掲げ、経営的視点から体系化した。

その背景には米国の医療保険制度がある。従業員の支払う医療費に連動して企業が保険料を負担する出来高払いの団体医療保険が一般的だが、従業員の医療費負担が企業の保険料負担に直結し、医療費コストが膨張し、経営問題として看過できないものとなっていた。ローゼンは従業員の健康を単なるコスト削減だけで捉えるのではなく、健康な従業員はパフォーマンスも高いと主張し、不健康だと従業員の能力が発揮されないことから健康管理の重要性を指摘した。

第2次安倍内閣が成長戦略として健康経営を掲げる

日本で初めて「健康経営」という名称で、その考え方を2006年に提唱したのがNPO法人健康経営研究会(岡田邦夫理事長)だ。同会の健康経営の定義は先の経産省の定義にも反映されている。その上でこう述べている。

「従業員の健康管理・健康づくりの推進は、単に医療費という経費の削減のみならず、生産性の向上、従業員の創造性の向上、企業イメージの向上等の効果が得られ、かつ、企業におけるリスクマネジメントとしても重要です。従業員の健康管理者は経営者であり、その指導力の下、健康管理を組織戦略に則って展開することが、これからの企業経営にとってますます重要になっていくものと考えられます」

従業員の健康管理を組織戦略とする考え方は、まさに人的資本経営に通じる。当初の同会の活動は低調だったが、潮目が変わったのは政府が“国策”として推進の旗を掲げたことによる。2013年に第2次安倍内閣による成長戦略として閣議決定された「日本再興戦略」で「国民の健康寿命の延伸(健康関連事業市場の創造)」を掲げ、14年の改定日本再興戦略で「健康経営」の推進を掲げ、経営者に対するインセンティブとして「健康経営銘柄」の設定を打ち出した。

一方、健康施策では2008年に特定健康診査・特定保健指導がスタートし、14年6月には改正労働安全衛生法の公布でストレスチェックが義務化され、15年12月に施行。さらに15年にはデータヘルス計画に基づいた健康づくり活動などの事業がスタートしている。

健康経営銘柄を選定、健康経営優良法人制度を創設

経産省は東京証券取引所と共同で健康経営の取り組みがとくに優れた企業を健康経営銘柄として2015年に22社を選定し公表。さらに16年度から「健康経営優良法人認定制度」を創設した。大企業の上位層には「ホワイト500」、中小企業部門に「ブライト500」の冠を付加した。

その結果、健康経営優良法人認定制度には大企業を中心に1年目から多くの企業が申し込み、中小企業も参加するようになり、健康経営優良法人認定制度への関心が急速に高まった。健康経営優良法人(大企業法人部門)認定法人は年々増加し、23年度は2676法人、中小企業部門は1万4012法人に達している。

健康経営推進の全社方針を明文化する企業が9割超

「健康経営優良法人2023」(中小企業法人部門)の認定要件は、

1.経営理念

2.組織体制

3.制度・施策実行

4.評価・改善

5.法令遵守・リスクマネジメント(自主申告)

――の5項目で構成され、1.2.4.5の要件を必須とし、3.制度・施策実行の16項目のうち13項目以上の実施が「ブライト500」の要件となっている。項目ごとに「健康経営度調査」を実施し、改善を促す仕組みになっている。

例えば「適切な働き方の実現に向けた取り組み」(3-2-2)の評価項目には「時間外労働時間の削減を管理職の評価項目に設定している」「時間単位での年次有給休暇(半休は除く)の取得を可能にしている」などが入っている。また「メンタル不調者への対応に関する取り組み」(3-3-6)には「メンタルヘルスについて相談窓口の設置および周知を行っている」「従業員に対する定期的な面談・声かけを行っている」「不調者に対して外部EAP(従業員支援プログラム)機関等と連携した復職サポート体制を構築している」といった項目が列挙されている。

健康経営優良法人認定制度の参加企業・認定企業の増加に伴い、企業の意識も大きく変わり始めている。経産省の「健康経営度調査」(大企業)によると、健康経営の推進に対する全社方針を社内向けに明文化している企業は2014年度53.3%だったが、2021年度は92%。経営トップが健康経営の最高責任者を担う企業が2014年度は5.3%だったが、2021年度は77.2%に達している。

三井不動産では、健康アプリの開発やイベントを実施し、テナント企業にも提供

企業は具体的にどのような健康経営に取り組んでいるのか。健康経営宣言を表明している三井不動産は「健康経営銘柄2023」に選定され、「健康経営優良法人~ホワイト500~」でも7年連続で認定されている。

同社が評価されたポイントは、

①全社員との個別面談

②費用の補助等(35歳以上の全社員とその配偶者への人間ドック受診の費用補助等)

③感染症対策

④健康イベントの実施

⑤健康アプリの導入

⑥社員の健康状態・健康活動の可視化

――の6つ。

このうち④⑤⑥については同社が独自に開発し、外部の企業にも提供している健康経営支援サービス「&well」を活用したものだ。

サービスは従業員向けのアプリ等を活用したチーム対抗で平均歩数を競うイベントなどのメニューと、企業の人事・健康担当者向けの従業員の健康状況をフィードバックするサービスの2つで構成する。自社での活用以外に同社のテナント企業にも提供し、利用者は3万人を超える。同社の法人向けの「&well」は2019年からサービスを開始した。

スタート当初はコロナ前であり、健康をテーマにしたリアルのイベントも開催していたが、コロナの感染拡大で在宅勤務が拡大し、在宅でも可能なサービスを拡充してきた。その1つがオンラインでつながる「ウォーキング対抗戦」。自社でチームを結成し、2週間でどれだけ歩いたのか他の企業の社員のチームと平均歩数を競う。年に3回開催し、リーグ戦形式で1回あたり5000人が参加しており、ウォーキングイベントを通じてチームで雑談を含めたコミュニケーションを図っている。

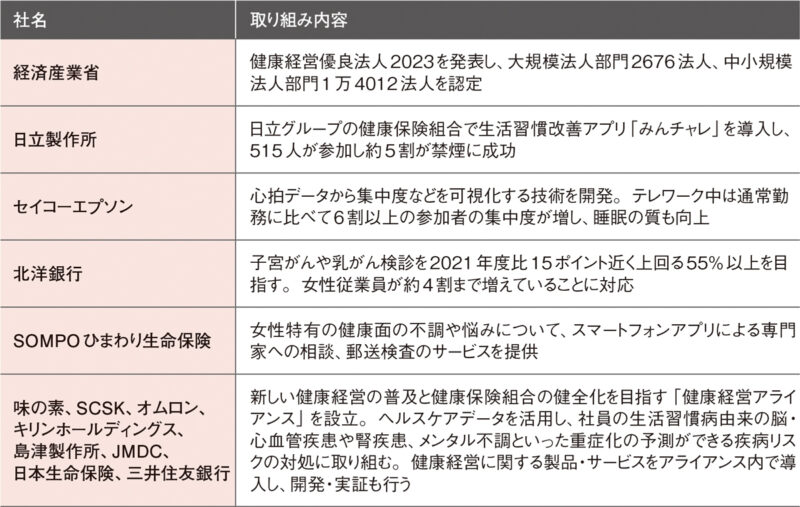

健康経営施策を充実させる企業が増えている

● 最近の取り組み内容

取り組み効果の可視化で役員層の理解を得る

人事・健康担当者向けのサービスでは、①健康経営の進捗度のチェック、②アプリの利用実績から分析される健康行動(意識・行動変容)を可視化、③健康診断結果の分析による企業全体の健康状態の把握――の3種類のレポートを年3回提供している。

そのほかに健康経営推進の計画策定や健診データの電子化、社内セミナー開催等のコンサルティングサービスも展開している。

サービスを提供している企業では健康経営銘柄やホワイト500を認定する「健康経営度調査」に関する評価の改善も見られるという。

同社の担当者は「予防的な観点から健康経営に取り組んでいかないといけないという認識は高まっている。人事担当者の課題はノウハウを含めた負担、従業員への意識付け、効果の可視化の3つ。加えて自社でやるのは大変だという悩みも抱えているが、効果の可視化では健診結果の部署比較やエリア比較も可能であり、社内でも役員層の理解と納得を得るのに効果があったという評価もいただいている」と語る。

従業員の健康対策はコロナ禍で浸透した在宅勤務などの働き方においても重要になっている。オフィスと違い、従業員の行動が見えにくい中で、デジタル技術やアプリを駆使した健康管理も求められている。企業が健康経営に継続的に取り込むことが働きやすさやエンゲージメントの向上にもつながる。人の成長を促すことで企業の持続的成長をもたらす人的資本経営の基盤としての健康経営の重要性がより一層増している。