「なぜエース社員は離職してしまうのか」人材育成の現場で毎年聞かれる悩みです。本連載では、エース社員の退職を防ぐための実践的なアプローチについて、退職トラブルに悩む企業へのコンサルティングを行う佐野創太氏に解説してもらいます。

前回は、エース社員が個人プレイヤーから脱却するための「引き算思考」について解説しました。第6回となる今回は、エース社員の退職理由で聞かれることの多い「もっと成長したい」という言葉の正体を明かします。さらには、具体的な対処法として機能する1on1について考えていきます。(編集:日本人材ニュース編集部)

※登場する人物名や社名はフィクションです。実在の人物や団体は無関係です。

これまでの記事はこちら▼

【第1回】なぜエース社員はSOSを出せないほど苦悩するのか

【第2回】なぜ“元エース社員のマネジャー”ほどエース社員を退職させてしまうのか

【第3回】無自覚なエース社員は辞めていく―相談できる職場のつくり方~エース社員の退職を防ぐ1on1実践論

【第4回】エース社員は5段階で燃え尽きる―持続的な活躍をつくる「上司のブレーキ」とは

【第5回】「自分がやった方が早い」につける薬―エース社員が管理職に成長する思考法とは

「私が解決します」が生む見えないリスク

「結局、私が出ていくしかない」

前回に続き、中堅IT企業の営業部で活躍する佐藤さん(34歳・女性)の話です。

ある日、彼女の部下である田中さんがお客様からクレームを受けます。システムの不具合で顧客の業務が止まってしまったのです。部下の田中さんは明らかに動揺していたため、佐藤さんは迷わず「大丈夫、一緒に謝罪に行こう」と言います。

お客様先で佐藤さんは丁寧に謝罪し、技術的な説明を行い、今後の対策を提示します。1時間後、お客様の怒りも収まり「佐藤さんがいるから安心です」という言葉をもらいます。帰り道、田中さんは「本当に助かりました。佐藤さんがいなかったらどうなっていたか…」と感謝の気持ちを伝えます。

佐藤さんは「やっぱり私が出ていけば解決できる」と満足感を覚えますが、上司の山田部長はこの出来事を別の角度から見ていました。

「佐藤さん、お疲れさま。ところで、田中さんは今回のことで何を学んだと思う?」

この質問で、佐藤さんは重要なことに気づきます。田中さんは確かに「見ていた」だけで、実際に「やっていない」。次に同じクレームが起きても、また自分に頼ってくる。つまり、佐藤さんの仕事は永遠に減らないのです。

「もっと成長したい」の正体とは

この出来事の1ヶ月後、佐藤さんの様子が変わってきました。以前のような積極性が影を潜め、なんとなく物足りなさそうな表情を見せることが増えたのです。

山田部長は1on1の場で、この変化について尋ねてみました。

「佐藤さん、最近どうですか?何か気になることでもあるんでしょうか」

佐藤さんは少し迷った後、こう打ち明けました。

「実は…今の仕事にやりがいは感じているのですが、このままでいいのかなと思うことがあって。もっと大きな案件で力を試してみたいというか、もっと成長したいという気持ちがあるんです」

この「もっと成長したい」という言葉。私が企業様と一緒に取り組んできた中で、エース社員の退職理由で最も多いのがこの表現です。キャリア相談の場でも同じです。

でも、よく聞いてみると、その「成長」の中身は決まっています。

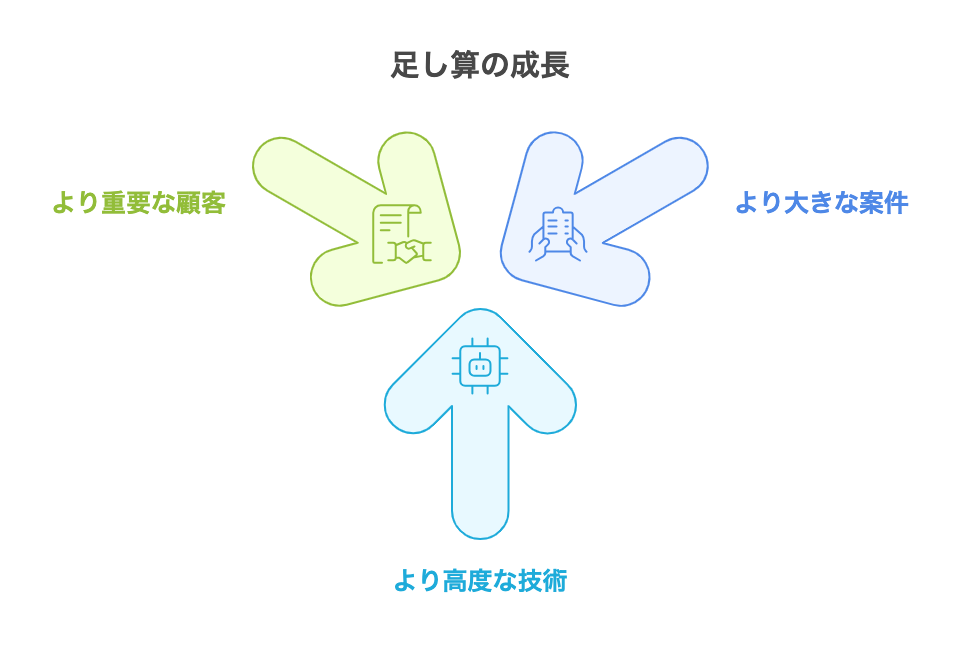

◆よくある「もっと成長したい」の中身

・「もっと大きな案件を担当したい」

・「もっと難しい技術を身につけたい」

・「もっと重要な顧客を担当したい」

つまり、「プレイヤーとしてのより高いレベル」を求めており、これまでと同じ質の成長、いわば「足し算の成長」です。

山田部長はこの時、重要な気づきを佐藤さんに伝えます。

「佐藤さん、確かにもっと大きな案件を扱える環境はあるでしょうね。でも、ちょっと考えてみてください。仮に売上規模が10倍の案件を担当できたとして、それで得られる成長って、今までの延長線上ですよね?それに、もっと大きな案件、もっと難しい技術って、どこまで行けばゴールなんでしょう?佐藤さんがもし50歳になった時、まだ同じことを言っているかもしれませんよ」

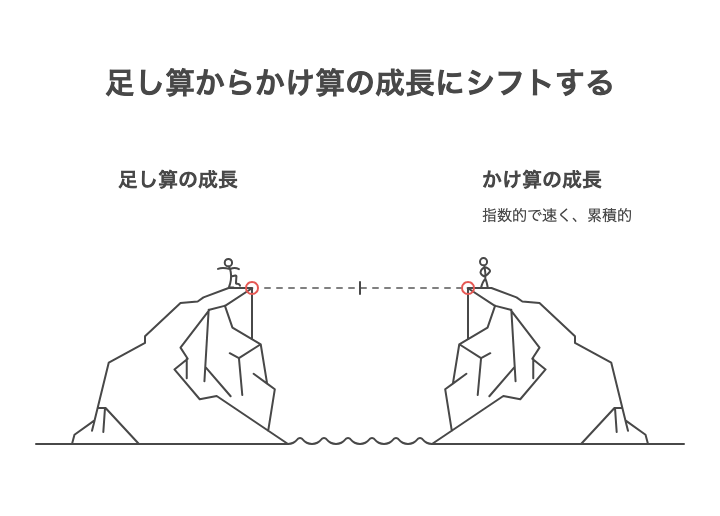

この言葉は佐藤さんにとって衝撃的でした。多くのエース社員が「同じ質の成長」を追い求めて転職を繰り返すケースがあります。でも、ある時点で必ず壁にぶつかります。なぜなら、個人のプレイヤーとしての「足し算の成長」には限界があるからです。

会社の視点から見ても、エース社員が「もっと成長したい」と感じて離職を検討することは、大きなリスクです。その人に依存していた業務が止まり、チームは混乱し、顧客との関係も悪化する可能性もあります。

では、どうすればいいのでしょうか?

答えは「違う質の成長」を体験してもらうことです。「かけ算の成長」です。

明日の1on1で使える価値観転換の対話術

山田部長は佐藤さんに、先ほどのクレーム対応を例に「かけ算の成長」を示しました。

「もし、あの場面で佐藤さんが同行せずに、田中さん一人でクレーム処理ができるよう指導していたらどうでしょう?」

佐藤さんは即座に答えました。

「それは無理です。田中さんにはまだ経験が足りません。お客様をもっと怒らせてしまうかもしれません」

「確かにリスクはありますね。でも、もし田中さんが一人でクレーム処理できるようになったら、佐藤さんはその時間で何ができますか?」

この問いかけが、佐藤さんの思考を変える転換点になりました。

「新しいお客様を開拓できる…より戦略的な提案ができる…」

「そうです。つまり、田中さんを育てることで、佐藤さん自身がより高次元の仕事に集中できるようになる。これが『違う質の成長』なんです」

企業の皆さんから教えていただいたのは、優秀なプレイヤーと優秀な管理職の最大の違いは、成功の定義です。

プレイヤーとしてのエース社員の成功の定義は 「自分が最高の成果を出すこと」です。

管理職としてのエース社員の定義は 「チーム全体で持続的に成果を出せる仕組みを作ること」です。

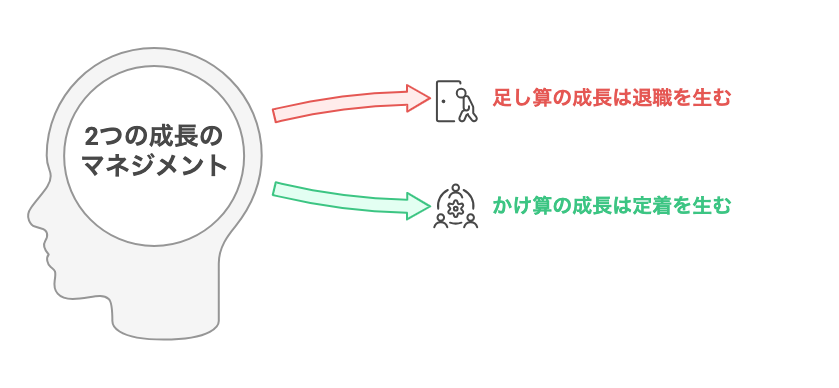

エース社員が退職せず、定着する会社はこの違いをはっきりと言語化しています。

同じクレーム対応でも、プレイヤーは「その場を収める」ことが成功。管理職は「次回から部下が一人で処理できる」ことが成功です。

でも、どうやって佐藤さんのような完遂型エースに「人を育てる喜び」を体験してもらえるのでしょうか。「足し算の成長」から「かけ算の成長」に切り替えることは可能なのでしょうか?

山田部長が実践したアプローチは、小さな成功体験から始めることでした。

「佐藤さん、もしまたクレームがあったら、今度は田中さんに一人で対応してもらいましょう。ただし、事前に田中さんに『ここだけは気をつけて』というポイントを3つだけ教えてください」

完遂型エースの佐藤さんは「3つだけ?それじゃ足りません」と反発しました。でも山田部長は譲りませんでした。

「いいんです。完璧を目指さない。田中さんが70点を取れればOKです」

それから2ヶ月後、別のお客様からクレームの連絡が入りました。佐藤さんは田中さんに事前に教えた3つのポイントを思い出し、「今度はあなたが主体で対応してみて」と伝えました。

佐藤さんは後ろで見ているのが辛くて仕方ありません。説明に詰まった時、何度も口を出したくなる衝動を抑えました。田中さんも不安でいっぱいです。

結果は…75点と言える内容でした。お客様も「若い方ががんばってくれて」と好意的でした。

帰り道、田中さんは興奮気味に話します。

「佐藤さんのアドバイス通り、まず最初に謝罪の気持ちを伝えたのが良かったです。それと、技術的な説明の前に『お客様の業務への影響』を確認したのも効果的でした」

この時、佐藤さんは初めて「人を育てる喜び」を感じたのです。

「確かに私が直接やったら90点は取れたでしょう。でも、田中さんが自分の力で75点を取れたことで、今まで感じたことのない喜びを感じられました。”かけ算の成長”の意味が少しわかりました」

多くの企業と取り組んできた中で分かるのは、完遂型エースに「人を育てる喜び」を体験してもらうには、「完璧を求めない勇気」が必要だということです。エース社員に「違う体験」をさせる勇気が、会社には求められます。

山田部長はさらに工夫を重ねました。1ヶ月後の1on1で、こんな質問をします。

「田中さんが成長したことで、佐藤さん自身にどんな変化がありましたか?」

佐藤さんは少し考えてから答えました。

「実は、クレーム対応の時間が減った分、新規開拓に使える時間が増えました。それで、今月は新しいお客様を2社獲得できています」

「それは前の佐藤さんには得られなかった成果ですよね?」

「…はい。確かにそうです」

この対話で、佐藤さんは「違う質の成長」を実感し始めました。人を育てることで、自分自身がより高次元の仕事にシフトできる。これまで経験したことのない成長の形だったのです。

エース社員は「かけ算の成長」で退職を取り消す

でも、本当の転換点は「評価制度」にありました。

山田部長は佐藤さんとの四半期面談で、こう伝えます。

「佐藤さんの次の評価項目に『チーム育成貢献度』を加えます。具体的には、田中さんが一人で処理できるようになった業務の数と質を評価します」

佐藤さんは最初、戸惑いました。

「でも、それって私の直接的な成果じゃないですよね?」

「いえ、それこそが次のステージでの佐藤さんの成果です。田中さんが成長したのは、佐藤さんの指導があったから。これは立派な『マネジメント成果』なんです」

多くの管理職が抱える悩みは、「評価と行動のジレンマ」です。口で「人を育ててください」と言っても、評価が個人成果だけなら、行動は変わりません。

3ヶ月後、佐藤さんは山田部長にこう報告しました。

「田中さんが今月、一人で大きなクレーム案件を処理してくれました。お客様からも『成長しましたね』とお褒めの言葉をいただいています。正直、自分で成約を取るのとは違う種類の達成感がありました」

「それはすばらしい成果ですね。佐藤さん自身はいかがですか?」

「実は、新規開拓に集中できるようになって、今四半期の目標も上回りそうです。『もっと成長したい』という気持ちの意味が変わりました」

この時、佐藤さんは気づいていました。もはや「もっと大きな案件を」ではなく、「もっと多くの人を成長させたい」に変化していたのです。

エース社員の退職を防ぐ最も効果的な方法は、「同じ質の成長の限界」を理解してもらい、「違う質の成長の可能性」を体験してもらうことです。「足し算の成長」が終わりを迎えつつあることを告げ、「かけ算の成長」を体験してもらうのです。

多くの企業では「エース社員のモチベーション維持」を「より大きな挑戦の機会提供」で解決しようとします。でも、それでは根本的な解決になりません。大きな挑戦も、結局は個人プレイヤーとしての延長線上だからです。

山田部長が最後に佐藤さんに言った言葉が印象的でした。

「佐藤さんが田中さんを育てたように、今度は後輩の山本さんを育ててみませんか?そうすれば、佐藤さんはもっと戦略的な仕事に集中できるようになる。それって、どんな環境に移っても得られない、特別な成長だと思いませんか?」

佐藤さんは笑顔で答えました。

「今の私には”かけ算の成長”が一番魅力的な挑戦に思えます」

佐野創太氏のこれまでの連載はこちら▼

退職マネジメントのプロが語る退職トラブル解決法

人事のためのChatGPT入門

佐野創太

1988年生。慶應義塾大学法学部政治学科卒。大手転職エージェント会社で求人サービスの新規事業の責任者として事業を推進し、業界3位の規模に育てる。 介護離職を機に2017年に「退職学®︎」の研究家として独立。 1400人以上のキャリア相談を実施すると同時に、選手層の厚い組織になる”リザイン・マネジメント(Resign Management)”を50社以上に提供。 経営者・リーダー向けの”生成AI家庭教師”として、全社員と進める「ゼロストレスAI術」を提供する他、言葉を大切にするミュージシャン専門のインタビュアーAIを開発している。著書に『「会社辞めたい」ループから抜け出そう!』(サンマーク出版)、『ゼロストレス転職』(PHP研究所)がある。

佐野創太 記事一覧

【関連記事】

- 効果的な1on1の実施を生成AIがサポート~マネジャーの悩みを聞いてくれる熱血教師になんでも相談~【人事のためのChatGPT入門】

- 人事評価を人材育成に活かす1on1ミーティングの9つのポイント【社員が活きる! 正しい人事評価制度の運用法】

- 【著者が語る】成長する組織をつくる1on1マネジメント