「なぜエース社員は離職してしまうのか」人材育成の現場で毎年聞かれる悩みです。本連載では、エース社員の退職を防ぐための実践的なアプローチについて、退職トラブルに悩む企業へのコンサルティングを行う佐野創太氏に解説してもらいます。

これまで6回にわたって、エース社員との1on1を中心とした退職防止策をお伝えしてきました。最終回となる今回は、「上司の力量に依存しない」組織全体での退職防止策をお伝えします。個人の努力から組織の仕組みへ――組織開発は「関係性」から始まります。(編集:日本人材ニュース編集部)

※登場する人物名や社名はフィクションです。実在の人物や団体は無関係です。

これまでの記事はこちら▼

【第1回】なぜエース社員はSOSを出せないほど苦悩するのか

【第2回】なぜ“元エース社員のマネジャー”ほどエース社員を退職させてしまうのか

【第3回】無自覚なエース社員は辞めていく―相談できる職場のつくり方~エース社員の退職を防ぐ1on1実践論

【第4回】エース社員は5段階で燃え尽きる―持続的な活躍をつくる「上司のブレーキ」とは

【第5回】「自分がやった方が早い」につける薬―エース社員が管理職に成長する思考法とは

【第6回】「もっと成長したい」エース社員を引き止める1on1 ― 優秀なプレイヤーと優秀な管理職の決定的な違いとは

「上司任せのマネジメント」では退職者は止まらない

これまでの連載で登場してきた中堅IT企業の営業部の佐藤さん(仮名・34歳)に再び登場してもらいます。佐藤さんは上司の山田部長(仮名)との1on1を通じて「人を育てる喜び」を発見し、転職を思いとどまりました。

しかし、人事部長はある日、ふと疑問を抱きます。

「山田部長のマネジメントが素晴らしいのは分かる。でも、もし山田部長が異動になったら?佐藤さんもまた転職を考え始めるんじゃないか…」

これは実は多くの企業が抱える盲点です。優秀な管理職が異動や退職をした途端、その部下のエース社員も連鎖的に離職してしまう。よくいただくご相談です。

同社では、まさにこのリスクを象徴する出来事が起こっていました。

別の部署で、エース社員の退職防止に成功していた田村課長が、グループ会社への出向を命じられたのです。すると田村課長の部下で、入社8年目のエースエンジニアだった鈴木さんは、田村課長の後任が決まる前に転職活動を開始してしまったのです。

「田村課長だから頑張れていた部分もある。新しい上司がどんな人かも分からないし、今のうちに環境を変えた方がいいかもしれない」と鈴木さんは考えたのです。

人事部長は、この事態を受けて重要な気づきを得ます。

「個人の力に依存した仕組みは、仕組みとは呼べません。それは努力です。努力は持続可能ではない。組織として、誰が管理職になってもエース社員が『この会社にいたい』と思える。本当の意味での仕組みを作る時期に来たんです」

エース社員は「5つの関係性」で支えよう

では、どうすれば「管理職依存リスク」を回避できるのでしょうか?

企業の皆さんから学ばせていただいたのは、エース社員を支える関係性を「点」から「面」に広げる発想です。

これまでは「上司⇔エース社員」という一対一の関係に焦点を当ててきました。しかし、エース社員が組織にとどまり続けるためには、より多層的な関係性が必要なのです。

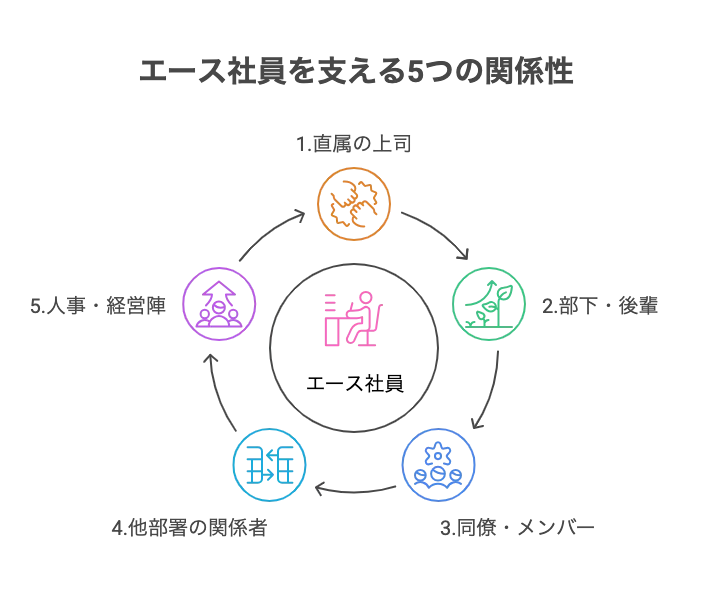

同社の人事部では、「エース社員を中心とした関係性マップ」を作成しました。

エース社員を支える5つの関係性はシンプルです。

1.直属の上司:これまで重点的に取り組んできた関係

2.部下・後輩:エース社員が育成している人材

3.同僚・チームメンバー:日常的に協働している人材

4.他部署の関係者:業務上関わりのある他部門の人材

5.人事・経営陣:組織全体の方針を決める層

人事部長は、この関係性マップを見て気づきました。

「私たちの取り組みは1番の『直属の上司』ばかりに負担させています。上司の立場としては”それはできません”と言えないですよね。甘えていました。エース社員が『この組織にいる意味』を感じるのは、実はもっと多面的な関係性のはずです」 そこで人事部は、段階的なアプローチを採用することにしました。いきなり全ての関係性に働きかけるのは現実的ではないからです。多くの責任者が抱く「どこから手をつければいいのか分からない」という不安を、同社も感じていたのです。

既に出ている芽から育てる「関係性デザイン」です。

「育成される立場の社員」の仕組みの一部に使う

まず着手したのはエース社員が育成している部下・後輩との関係性でした。なぜここからかというと、人事部長はこう説明します。「育成される立場の社員」も仕組みとして使う発想です。

「佐藤さんが『人を育てる喜び』を実感し始めているタイミングだったからです。この関係性を組織的にサポートすることで、佐藤さんの『やりがい』をより確実なものにできると考えました」

まず「メンター成果の可視化」です。佐藤さんが指導している田中さんの成長を、組織として記録・評価する仕組みを作りました。月次で田中さんの「自立度チェック」を実施し、佐藤さんの指導によって田中さんができるようになったことを明文化。そして四半期ごとに「育成成果報告会」で他の管理職にも共有したのです。

この取り組みによって、佐藤さんは「自分の育成が組織に認められている」という実感を得られるようになりました。

次に「育成ノウハウの横展開」もはじめました。3番目の関係性である「同僚・チームメンバー」です。指導する際のポイントやコツを、他のエース社員とも共有する場を設けました。

月に1回、「エース社員による育成勉強会」を開催します。佐藤さんは「クレーム対応を部下に任せる3つのポイント」というテーマで発表しました。ノウハウを閉じるのではなく公開したのです。

他のエース社員からも「なるほど、そういう教え方があるのか!」「自分も試してみたい」という反応があり、佐藤さんは「組織の中で重要な役割を担っている」という自覚を深めていった。「自分の成長は組織の成長と重なっている」という感覚に気づけました。 この取り組みだけでも、興味深い変化が生まれました。佐藤さん自身が「もし山田部長が異動になっても、田中さんの成長は続けたい」と話すようになったのです。

経営陣を最初から巻き込む「大胆さ」を発揮する

最も慎重に進めたのが、四番目の関係性である他部署です。なぜなら、企業によっては「他部署の協力を得る」ことは越権行為とも捉えられる危険性があるからです。

企業の皆さんと取り組んできた経験から学んだ、他部署を巻き込む際の「3つの原則」があります。「相手部署にもメリットがあること」と「成果を可視化して共有すること」です。そして、「負荷を最小限に抑えること」です。

同社では、技術部との連携から始めました。佐藤さんの営業活動で得られた顧客のニーズ情報を技術部に提供し、代わりに技術部から最新の技術動向を教えてもらう「情報交換会」を月1回開催したのです。

技術部のマネージャーからは「営業の佐藤さんから聞く顧客の声は、我々の開発に直結する貴重な情報です」という評価を得ました。

佐藤さんも「技術部の人たちとの関係ができたことで、お客様により具体的な提案ができるようになりました」と、新たなやりがいを見つけたのです。佐藤さんの行動が会社全体に貢献できるようになっています。

5番目の関係性である「人事・経営陣」は、あえて「後ほど報告」という形にはしませんでした。それでは「良いことしか報告しない」ことになりかねないからです。動きはじめの段階から、つまりまだ効果が出るかわからない「情報交換会」の段階から出席してもらったのです。 実は経営の立場の人間の中でも「社員の生の声が知りたい」というひとは少なくありません。「現場から情報がまっすぐに伝わってこない」ことに苛立ちを覚えている経営陣も多いのです。

エース社員を面で支える仕組みに、経営陣を最初から巻き込みました。大胆さを発揮させる場面です。

エース社員の退職防止は、選手層の厚い組織をつくる第一歩になる

1年間の取り組みを通じて、同社が学んだ教訓は以下の3つでした。

まず「特別扱いより価値の可視化」です。エース社員を特別扱いするのではなく、組織全体に対する彼・彼女らの価値を可視化することが重要でした。これにより、エース社員自身も組織内での自分の位置づけを再認識できます。

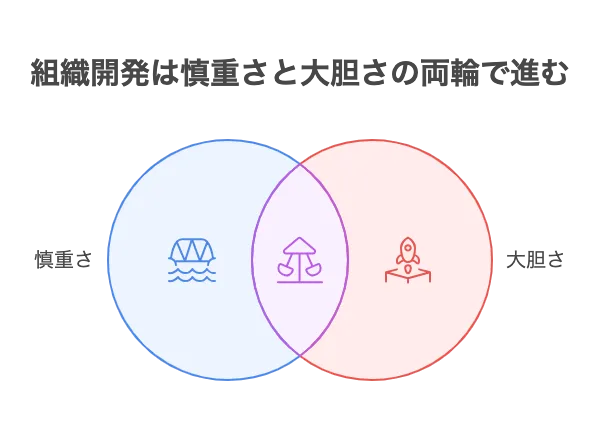

次に「一気に変えるより段階的に築く」です。組織全体を一度に巻き込もうとすると失敗しやすい。まず芽が出ている部分から始めて、段階的に拡大することが現実的です。その際にも、慎重に進める部分と大胆に進める部分を見極めます。

最後に「管理職の力量に依存しない仕組みの力」です。「優秀な管理職がいなくても機能する仕組みを作る」ことは、管理職の力を諦めることではありません。エース社員を中心にして、多層な関係性を築いていくことです。人事異動や組織変更があってもエース社員の定着が継続される仕組みづくりはできます。

人事部長は、この取り組みの本質をこう総括しています。

「エース社員の退職防止は、決して『個人と個人』の問題ではありません。組織として『この人材をどう支えるか』『この人材の価値をどう最大化するか』を設計することが重要なんです」 エース社員の退職は多くの組織にとって、喫緊の課題です。ということはつまり、組織をひとつにまとめる旗印でもあります。

「あの社員には退職してほしくないな」という会話を聞いたらチャンスです。エース社員、優秀な管理職に依存しない選手層の厚い組織をつくる第一歩は、もう歩み始めているのです。

佐野創太氏のこれまでの連載はこちら▼

退職マネジメントのプロが語る退職トラブル解決法

人事のためのChatGPT入門

佐野創太

1988年生。慶應義塾大学法学部政治学科卒。大手転職エージェント会社で求人サービスの新規事業の責任者として事業を推進し、業界3位の規模に育てる。 介護離職を機に2017年に「退職学®︎」の研究家として独立。 1400人以上のキャリア相談を実施すると同時に、選手層の厚い組織になる”リザイン・マネジメント(Resign Management)”を50社以上に提供。 経営者・リーダー向けの”生成AI家庭教師”として、全社員と進める「ゼロストレスAI術」を提供する他、言葉を大切にするミュージシャン専門のインタビュアーAIを開発している。著書に『「会社辞めたい」ループから抜け出そう!』(サンマーク出版)、『ゼロストレス転職』(PHP研究所)がある。

佐野創太 記事一覧