事業成長に向けた人材需要の拡大が継続し、採用競争は一層激しさを増している。これまでの採用手法だけでは人材獲得が難しくなり、採用業務は高度化・複雑化している。人事部門のマンパワーやノウハウ不足に悩む企業では、採用代行サービスを活用することによって人材獲得力を高めようとしている。(取材・執筆・編集:日本人材ニュース編集部)

事業成長に向けた投資が継続し、人材需要も拡大

事業成長に向けた企業の積極的な投資が継続している。上場企業と資本金1億円以上の有力企業885社を対象とした日本経済新聞社の集計によると、2025年度の設備投資計画額は前年度実績比12.4%増の34兆2663億円となり、2年連続で過去最高を更新した。

これに伴って人材需要も拡大している。人材サービス大手パーソルキャリアの「転職市場予測2025下半期」によると、「営業、人事、経理、法務、企画・マーケティング、化学・素材、食品」が求人増、「IT・通信、メディカル、不動産・建設、販売・サービス」が好調維持となり、幅広い業種・職種において即戦力の人材が求められる見通しだ。

新卒採用も優秀な学生は争奪戦で、就職情報サービス大手マイナビの調査では、78.1%の企業が2026年卒の採用が「厳しくなる」と回答。採用課題には約7割の企業が「母集団の不足」を挙げ、学生との接点づくりで重要な「インターンシップ・仕事体験」の実施率(61.9%)が過去最高になるなど、採用担当者や受け入れ部門の負担が増している。

人材紹介会社との関係構築やスカウト運用を強化

さまざまな分野で人材確保が難しくなっているが、人事部門のマンパワー不足に悩む企業も少なくない。これまでの採用手法だけでは人材獲得が難しく、採用業務は高度化・複雑化している。

社内のリソースだけで対応しきれなかったり、課題分析や適切な採用の仕組みづくりができないといった悩みを抱える企業は多く、そのような企業を支援するコンサルティングやアウトソーシングサービスを提供する会社が増えている。

一般的にはRPO(Recruitment Process Outsourcing、採用代行)と言われるが、各社によってカバーする領域は異なるため、必要な内容を見極めて活用する必要がある。以前は大量採用を行う企業が募集や応募者管理の業務を一括で依頼して採用部門の省力化を目的とする利用が多かったが、最近は難しい採用に対応できるRPOサービスへのニーズが高まっている。

ハイクラス人材やデジタル人材の採用を支援するRPO会社DRIXの長谷川優代表は「転職市場の状況を常に把握したり、多様化する採用媒体・ツールに対応するのは容易でありません。採用ポジションも細分化しており、例えばエンジニア採用において、CTOが求める人材の要件を理解して、人材紹介会社と対話したり候補者に的確なスカウトを送信できるような採用担当者がいる企業は多くありません。人事部門の業務量が増加する中でどこに注力すべきかという判断が必要になり、社内で対応していくことが難しい採用業務は外部に任せた方が良いと考える企業が出てきています」と話す。

高度専門人材の採用では人材紹介会社への成果報酬を引き上げる企業もあり、求める対象者によって専門性の高い人材紹介会社を選んで関係を構築していかなければならない。「良い候補者がいたら紹介してほしい」というような感覚で人材紹介会社に依頼しても求人は放置され、採用できない。

求人情報サイトに登録している人材をスカウトできるサービスも広がっているが、特定の登録者に対する採用担当者や人材紹介会社からのスカウトメールの集中が常態化しており、返信をなかなか得ることができないという声も聞かれる。

実際に、DRIXには人材紹介会社との関係構築やスカウト運用に悩む企業からの相談が多く、長谷川代表は「当社は専門分野に強い人材紹介会社をリストアップし、これまでの実績もデータとして保有しています。転職市場の状況や人材紹介会社の強みなどを理解している私たちが求人企業の魅力を訴求し、適切なKPIを提示して人材紹介会社に対応することは、人材紹介会社にとっても採用がスムーズに進むメリットがあるため、優先的に候補者を推薦してくれます」と説明する。

スカウト運用においても現状の分析や詳細なヒアリングでポジションの解像度を上げ、訴求ポイントを明確にしたスカウトメールを送信することによって、スタートアップのCTO採用で返信率350%向上、プロジェクトマネジャー採用で既読率810%向上、大手SIerのSE採用で返信率が420%向上などの実績を上げている。

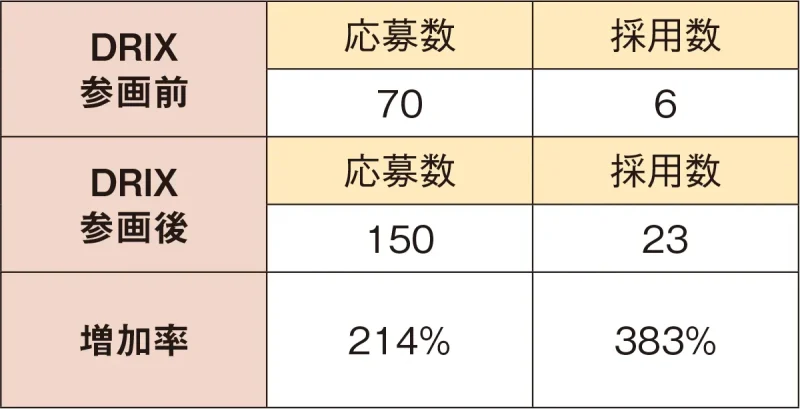

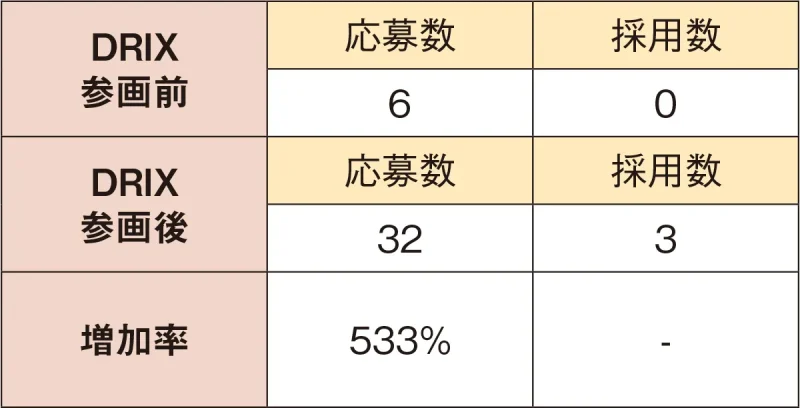

●DRIXの採用支援実績例

大手企業のエンジニア

ベンチャー(新規事業)のハイクラス人材

採用が上手くいかない理由やボトルネックを分析

求職者の活動は多様化しているため、母集団形成に苦しむ企業では採用チャネルの拡充も必要になるが、安易に取り組むと手間が増えるだけで成果は上がらない。

企業の採用事情に詳しいYouth Planetの堀田誠人代表は「採用におけるSNS活用で多い誤解は『簡単に安くできる』と思われていることです。成果を上げるレベルに達するには相当の工数とお金が掛かります。また、SNSへの流入が増えても応募につながるわけではありません。集まった人たちに対して魅力的なセミナーやコンテンツを提供することによって応募者として顕在化させることが必要ですが、その部分が抜け落ちている会社がほとんどです」と指摘する。

そして深刻なのは、採用が上手くいかない理由や採用プロセスのボトルネックをよく分かっていない採用担当者が少なくないことだという。

「採用活動の分析ができていない企業では、選考スピードが遅かったり、面談対応が悪くて応募者を逃がしているのに母集団を増やすために力を使っていたりします。採用を強化するために必要な予算獲得を経営陣に説得できる材料を持っていないと、新しいことに挑戦したり、PDCAを回して改善していくことができず、いつまで経っても採用力が高まらない状態に陥ってしまいます」(堀田代表)

そのような課題を解決するため、Youth Planetは採用市場や競合企業、採用プロセスなどの分析に基づいた採用活動の最適化を支援している。

母集団形成から内定承諾までの歩留まりのみを追うのではなく、「企画/設計」「認知拡大」「興味換起」「エンゲージ」「ファン」「口コミ」を循環させることによって、採用の成功確率を高める「循環型リクルーティング」を提案している。

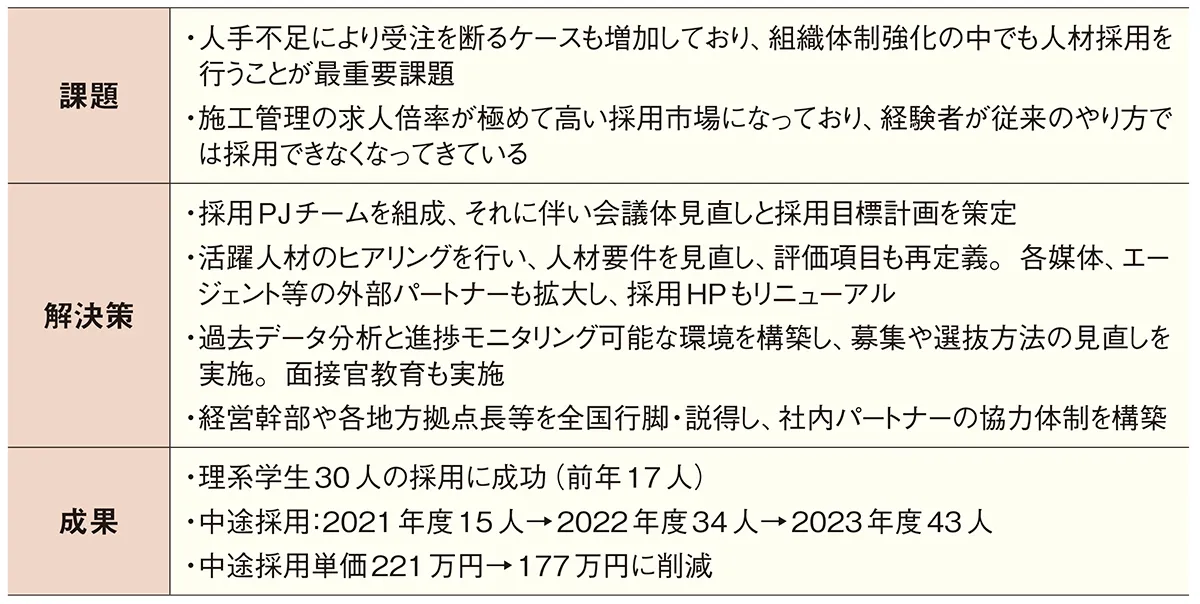

大手エンジニアリング企業では、従来のやり方では採用できない状況に直面していたが、2022年からYouth Planetが採用コンサルティングに入って「循環型リクルーティング」に取り組み、新卒採用、中途採用とも大幅に採用数を増やし、採用単価の削減にも成功している。

●「循環型リクルーティング」導入事例(大手エンジニアリング企業)

採用を持続的に成功させる仕組みや風土づくり

近年、新しい採用手法として社員が知人・友人を紹介する「リファラル採用」、退職者や内定辞退者を採用する「アルムナイ採用」を導入する企業が増えている。専用のシステムを導入したり、採用に協力した社員に報奨金を用意する企業も見られ、矢野経済研究所が2024年に実施した調査によると、リファラル採用の実施経験がある企業は50.1%、アルムナイ採用の実施経験がある企業は38.8%となっている。

採用を持続的に成功させていくためには、制度化やシステム導入にとどまらず、全社で採用に取り組む仕組みや風土づくりの地道な取り組みが欠かせない。

リファラル採用やアルムナイ採用を強化している大手建設会社の採用担当者は「どうしても社員には『採用は人事が行うもの』という感覚があります。ただ、リファラル採用には社員の協力が必要ですし、専門性の高い部署であれば、当該部署の中で新たな戦力の発掘や見極めを行っていく必要があります。そのためのノウハウや文化を浸透させていくのも人事部のミッションだと思っています」と話している。

10年以上にわたり企業のリファラル採用やアルムナイ採用を支援しているEDGEの佐原資寛代表は「当社はリファラル採用の事務局を代行していますが、採用を成功させるためには多くの施策の組み合わせが必要です。そのため、従業員エンゲージメントを測る指標であるeNPS(Employee Net Promoter Score)を取得し、組織の現状を分析した上で必要なソリューションを提案しています。また、社員が会社の魅力を知人・友人に伝えやすいように紹介文を例示したり、リファラルを多くしてくれている社員にインタビューを行ってベストプラクティスを他の社員にも共有するなど、より多くの社員が採用に協力してもらうための支援に注力しています」と説明する。

EDGEの支援を受けて6年目に入る企業では、登録者が当初は50人未満だったが、5年目には350人を超えて累計採用数が26人となり、着実に成果を上げている。

リファラル採用やアルムナイ採用に成功している会社に共通していることについて、EDGEの佐原代表は「前向きな退職者が多く、会社が嫌だったり、こんな会社に戻ってくるかと思って辞める社員がほとんどいないという点です。ネガティブ理由での退職者が多い会社がリファラル採用やアルムナイ採用を始めても上手くいきませんので、そうした会社がまず行うべきなのは、不明瞭な人事評価制度を見直したり、上司への忖度文化を無くすなど、ワークエンゲージメントを実現させるための風土改革の取り組みです」と強調する。

採用スキルを持つ外部人材を柔軟に受け入れ

オープンイノベーションや生産性向上が求められる中、課題解決のために外部人材を柔軟に活用していくことが欠かせないが、人事業務でもそうした動きが広がっている。

人事分野に特化してプロフェッショナル人材のマッチングサービスを提供するコーナーの門馬貴裕代表は、企業からの最近の相談内容について次のように説明する。

「新卒採用でこれまであまり苦労せず学生を集めていた大手企業から、26年卒、27年卒の応募が驚くほど少ないという話が増えています。中途採用も強化していかなければならないと危機感を強めていますが、こうした企業は今まで通りのやり方への依存度が強く、具体的にどうしていいのか分からず困っています。また、デジタル事業を強化したい企業などからは、専門人材の採用経験を持つ社員が人事部門にはおらず計画通りに採用が進まないということで、採用責任者的な位置付けでアドバイスや実務支援をお願いしたいという依頼が多くなっています」

コーナーには事業会社の人事経験者や人材サービス会社出身者など、1万人以上が登録している。登録者の人事経験は平均7.8年、10年以上の経験者が35%を占め、経験スキルとして最も多いのは「中途採用」の72.5%、次いで「新卒採用」の55.0%となっている。

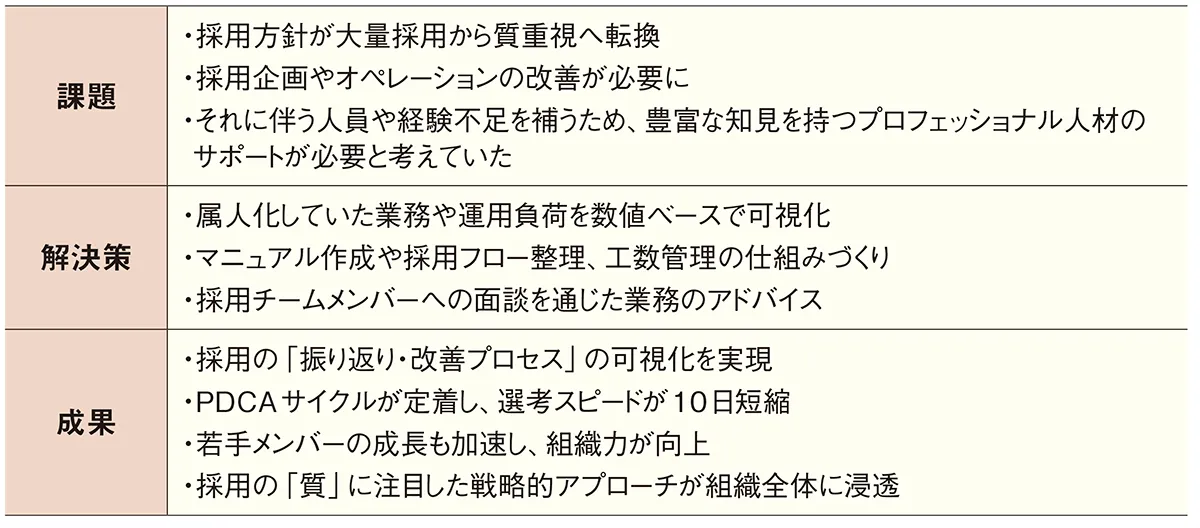

例えば、市場調査・リサーチ事業のマクロミルは、コーナーを通じて採用のプロフェッショナルを受け入れ、「属人化していた業務や運用負荷を数値ベースで可視化」「マニュアル作成や採用フローの整理、工数管理の仕組みづくり」「採用チームメンバーへの面談を通じた業務のアドバイス」などの支援を得て、選考スピードの10日短縮などを達成している。

●「CORNER」導入事例(市場調査・リサーチ事業のマクロミル)

今後は、面接官トレーニングやオンボーディング体制などのソフト面の整備も進めていく方針だ。もはや採用担当者の頑張りだけで事業運営に必要な人材を確保することは難しい状況となり、多くの企業が採用戦略の見直しに迫られている。

また、苦労して採用した人材が早期離職したり、戦力にならない事態を避けるためにオンボーディング、研修や組織開発などを強化するための人事スタッフも必要とされている。

人的資本経営の推進が重要な課題となり、人材こそが持続的な企業成長の源泉であることが改めて認識される中、人事部門においても優先的に社員を配置すべき職務内容を見極めることが急務となっており、専門サービスの活用がさらに広がりそうだ。