2020年は、70歳までの就業機会確保や被用者保険の適用範囲拡大などの法改正が国会で審議される。こうした「全世代型社会保障」の実現を目指す政府の労働政策によって、企業の労務コストは増大する可能性がある。雇用の選択肢が増えていく中、「70歳雇用時代」を見据えた人事戦略の再考が必要になる。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

2020年は「全世代型社会保障」の実現を目指す法改正案が通常国会に提出される予定だ。その中でも人事実務に関わる重要な法案の一つは、65歳から70歳までの就業機会の確保を目指す高年齢者雇用安定法の改正であり、もう一つは被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用範囲を拡大する年金機能強化法の改正だ。

70歳までの就業機会確保は二段階に分けて整備

70歳までの就業機会の確保については「成長戦略実行計画」(19年6月21日閣議決定)で方向性が示され、厚労省の労働政策審議会(職業安定分科会雇用対策基本問題部会)で具体的検討が進められた。

まず70歳までの就業機会の確保は二段階に分けて法整備を進める。第一段階の法制では企業に選択肢を明示し、70歳までの就業機会確保の努力規定を設ける。また、厚労大臣が事業主に対して、個社労使で計画を策定するよう求め、計画策定については履行確保を求める。

第二段階の法制では、第一段階の進捗を踏まえて現行の高年齢者雇用安定法(高齢法)のような企業名公表による担保(いわゆる義務化)のための法制化を検討する。

そして今年の通常国会に第一段階の法案を提出。第二段階の義務化の法改正の検討の時期については高齢法の労使協定による基準が可能な経過措置の施行が完了する25年までは法改正を検討しないとしている。実行計画の工程表では数値目標として65〜69歳の25年の就業率を51.6%に設定している(18年46.6%)が、目標達成を踏まえ26年度に検討を着手する可能性がある。

雇用確保措置を含めた7つの選択肢を提示

努力義務から義務化の流れはこれまでの高齢法改正と軌を一にするが、これまでと違うのは70歳までの就業は従来の雇用確保措置を含めて複数の選択肢を設けていることだ。

それは(a)定年廃止、(b)70歳までの定年延長、(c)継続雇用制度導入(現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用を含む)、(d)他の企業(子会社・関連会社以外の企業)への再就職の実現、(e)個人とのフリーランス契約(資金提供など企業が支援)、(f)個人の起業支援(企業が支援)、(g)個人の社会貢献活動への従事(資金提供など企業が支援)――の七つだ。

企業は労使で十分な話し合いの上で(a)から(g)の中から採用する措置を提示し、個々の高齢者との相談を経て適用する(努力義務)。ただし、(a)〜(c)の従来の65歳までの雇用確保措置と(d)の他企業での再就職は雇用関係にあるが、(e)〜(g)の3つは非雇用であり、(g)はいわゆるボランティア活動だ。実際に労使で話し合って決めるにしても(e)〜(g)については企業がどこまで責任を持ち、また支援すべきなのかは明確になっていない。

定年廃止、定年延長、継続雇用制度の導入については、「65歳までの雇用確保措置と同様の法制上の措置と同様のものとする」とし、(d)の「他企業への再就職の実現」については「特殊関係事業主による継続雇用制度の導入と同様のものが考えられる」と言っている。

特殊関係事業主とは子会社や関連会社などのグループ企業のことであるが、事業主と特殊関係事業主との間で引き続き雇用する契約を締結すればグループ企業での継続雇用が可能になる。これを他企業への就職でも同じ契約を締結することで認めようというものだ。

(e)個人とのフリーランス契約と(f)個人の起業支援については「事業主からの業務委託により就業することが考えられる」とする。具体案として「定年後または65歳までの継続雇用終了後に創業(フリーランス・起業)する者との間で、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の創設を提案している。また、どんな事業を制度の対象とするのかは事業主が導入する制度の中で定めることにしてはどうかと提案している。

個人の社会貢献活動参加への資金提供については、①事業主が自ら実施する事業、②事業主が委託、出資(資金提供)する団体が行う事業に70歳まで継続的に従事できる制度を創設する。また、雇用の選択肢との均衡の観点から、制度の対象となる事業は有償ものに限ることも提起している。

第一段階は努力義務ではあるが、七つの選択肢を円滑に推進するために事業主の履行確保を図る行政措置も設けることにしている。例えば①必要あるときは、70歳までの就業確保措置の導入に関する計画の作成を指示し、計画を厚生労働大臣に提出する、②計画が著しく不適当と認める事業主に変更を勧告するといったものだ。

政府は着々と70歳雇用の実現に向けた外堀を埋めつつある。後ろ向きの雇用ではなく、企業の持続的成長を図るために高齢者のモチベーションを高め、いかに戦力化していくのか、労使で十分な議論を重ねて具体的な制度の検討を早期に着手すべきだろう。

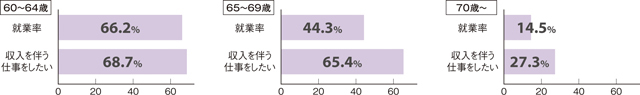

65歳以上の就業率と就労の意向には著しい差が存在

●60歳以降の就業率と就労の意向

被用者保険の適用範囲拡大進む

もう一つの被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用範囲拡大については、現時点では企業規模要件を引き下げ、22年10月に「101人以上」、24年10月に「51人以上」と、二段階で対象企業を拡大することにしている。しかし、当初は適用範囲をさらに拡大する政府内の議論が行われていたが、最終的に与党との調整で小幅な拡大にとどまった。

16年10月に施行された年金機能強化法では、①週所定労働時間20時間以上、②月収8.8万円以上(年収106万円以上)、③雇用期間1年以上見込み、④学生を対象外、⑤企業規模501人以上の企業と、この五つの要件を満たす短時間労働者は強制的に加入することになった。制度施行以降、適用拡大によって新たに約43万人が被用者保険に加入している(19年3月末時点)。

この範囲をさらに拡大すべく成長戦略実行計画でも「勤労者皆社会保険の実現を目指して、被用者保険の短時間労働者等に対する適用拡大を進める必要がある」と明記された。19年9月20日に出された有識者による「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」の報告書(議論の取りまとめ)でも適用拡大について提起していた。

まず現在501人以上の企業規模要件については「被用者にふさわしい保障の確保や経済活動への中立性の維持、法律上経過措置としての規定となっていることなどの観点から、本来的な制度のあり方としては撤廃すべきものである」とし、企業規模の撤廃を提示している。

また、勤務期間要件については現状の雇用期間1年以上見込みから「要件の見直しの必要性が共有された」としている。フルタイム労働者の場合は2カ月以上としており、それと同じにすべきという意見も出された。学生除外要件も見直しの可否について検討する必要性を指摘していた。

さらに現在、非適用事業所となっている弁護士、税理士、公認会計士などいわゆる士業や5人未満の個人事業所などについても「本来、事業形態、業種、従業員数などにかかわらず被用者にふさわしい保障を確保するのが基本であるとの考え方が示された」とし、検討すべきとしていた。

懇談会の提案を受け、今度は社会保障審議会年金部会での議論に移ったが、厚労省は被用者保険の適用拡大の資料として19年の年金財政検証結果で示されたオプション試算を出している。

現役世代の収入に対する年金額の割合(所得代替率)は現在61.7%であるが、経済成長と労働参加が一定程度進むケースでも47年に50.8%に低下すると推計している。それによると企業規模要件を撤廃した場合の新たな被用者保険の加入者は125万人増加し、所得代替率は0.5%増加する。企業規模要件に加えて賃金要件を廃止した場合は、325万人増加し、1.1%増加するとしていた。

19年9月27日に開催された年金部会では適用拡大を巡って議論が行われたが、経団連と連合の代表委員がともに企業規模要件を撤廃すべきと主張し、経団連の代表は従業員5人未満の個人事業所に対する適用も検討していく必要があると述べている。労働者側代表の連合と使用者側の経団連の意見が一致するのはあまりないことだ。

被用者保険の適用範囲の拡大が進んでいる

●短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要

日本商工会議所や飲食業は適用拡大に反対

一方、適用拡大に反対しているのが日本商工会議所や飲食等の業界団体だ。日本商工会議所は①社会保険料負担が経営に悪影響を及ぼすこと、②第3号被保険者を中心に就業調整を行うことによる人手不足の助長の二つを主張し、慎重な検討を求めていた。

その後、議論の舞台は自民党に移ったが、厚労省から企業規模要件の適用拡大について、①従業員50人超(適用人数65万人)、②20人超(同85万人)、③要件撤廃(同125万人)という三つの案が19年11月15日に示された。

これは企業規模要件を残すことを含めた案であり、年金部会に示されてもいなければ、もちろん年金部会の委員も寝耳に水だった。政府・与党はこの案に即して検討し、二段階の拡大によって「51人以上」とすることが決まった。前回の改正と同じように業界団体の事情に配慮した結果であるが、働き方の選択によって不公平が生じることのない中立的な社会保険制度の構築が再び先送りにされたことになる。

未払い賃金等の請求権の消滅時効を延長

最後に今年はもう一つの重要な法改正が待ち受けている。残業代など未払い賃金等の請求権の消滅時効を延長する労働基準法の改正である。労基法115条には「賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する」と規定している。

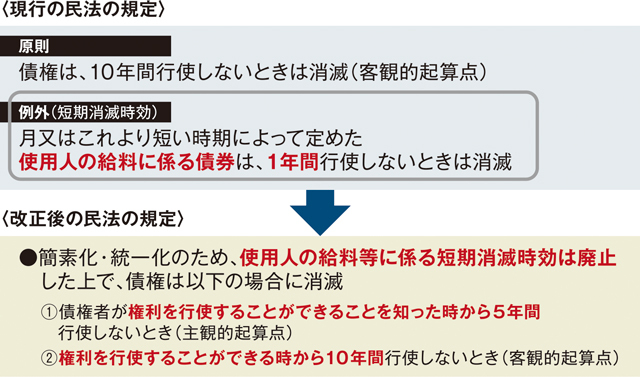

しかし、4月に施行される改正民法は「使用人の給料等に係る短期消滅時効は廃止した上で、①債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき(主観的起算点)、②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき(客観的起算点)、債権は消滅」すると規定している。現行の民法では「短期消滅時効」は1年と規定しているが、民法の特別法である労基法では、1年では労働者保護に欠け、10年では使用者に酷だということで2年とした経緯がある。

民法改正を踏まえ、労基法の取り扱いをどうするのか。厚労省の「賃金請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の「論点の整理」では「将来にわたり消滅時効期間を2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないか」と提起し、4月の民法改正の施行期日を念頭に置きつつ労働政策審議会での検討を提起した。

これを受けて現在、公労使三者による労政審で法改正が審議されているが、現行の2年の維持を主張する使用者側と、改正民法と同じ5年を主張する労働者側との間で意見が対立している。

現時点では現行の2年の消滅時効をさらに延長する方向で調整が進められている。もし延長されると、企業においては管理監督者問題や労働時間管理のあり方がこれまで以上に厳しく問われることになるだろう。

延長されれば、さらに厳密な労働時間管理が必要

●民法の改正(2020年4月施行)