「日本型雇用」の特徴―終身雇用、年功序列、企業内労組―は長らく日本の社会と経済の礎を成してきました。

しかし、バブル経済の崩壊後の「失われた30年」を経て、これらの伝統的な概念は未曽有の試練に直面しています。

本稿では、日本の労働法と人材マネジメントがどのように進化し、現代の挑戦にどう応えているのかについてKKM法律事務所の倉重公太朗弁護士に解説してもらいます。(文:倉重公太朗弁護士、編集:日本人材ニュース編集部)

今回は、バブル崩壊後失われた30年ともいわれ、現在もなお、もがき続ける日本経済と日本の人材マネジメントに労働法的に影響を与えた出来事について概観し、今後の展望に繋げるパートとします。

▼前回の記事はこちら

昭和の高度経済成長期を時代背景に成立した、現在の労働法理【失われた30年と労働法の影響】

バブル崩壊後、もがく日本経済

バブル崩壊後、業績悪化により人員削減などのリストラ策を推し進める日本企業が多く見られましたが、それでも解雇規制は相変わらず厳しく、整理解雇ではなく、希望退職募集や退職勧奨の形をとられました。ただし、一部の行き過ぎた退職勧奨が「追い出し部屋」などの問題につながっていくことになります。

また、賃金制度面では、年功序列賃金から成果主義賃金への変革が叫ばれ、実際に不利益変更裁判を経て成果主義的賃金が導入された例もありますが、個人主義化によるチームワークの崩壊や人材育成への弊害、数字で評価できない業務の評価困難性などから普及には至りませんでした。

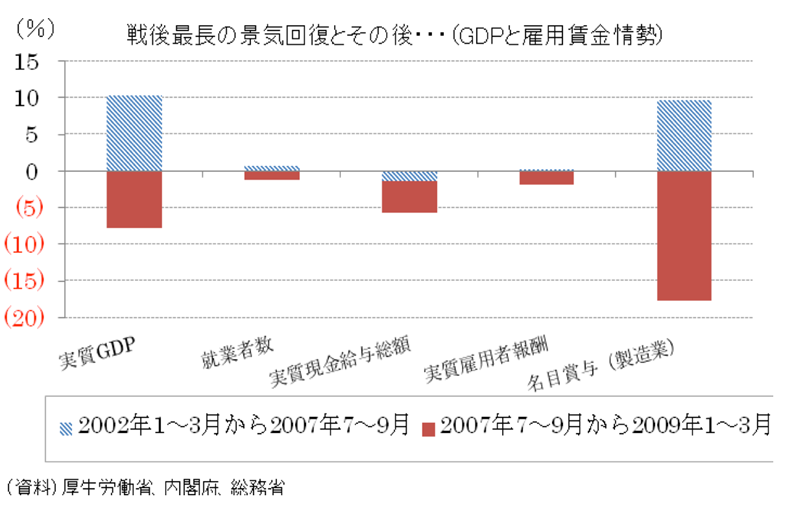

その後、実感なき景気回復期(2002~2007年)といわれる時期には、GDPが10%程度成長するも、毎月の給与はほとんど増えていないという現象が起こっています。(図1)

図1 実感なき景気回復

その間、就職氷河期を迎えると共に、2003年は大卒内定率が史上もっとも低い時期とされています。日本型雇用においては雇用流動性が低いため、新卒でどこの会社に入るかがキャリアで占めるウェイトが高く、就職活動をする際の景気状況でキャリアが大きく左右される社会であったといえます。

リーマンショックと非正規問題

2008年にはリーマンショックに伴う世界的金融危機と年越し派遣村などに象徴される派遣切り・雇止めなどの非正規ショックがありました。この際も、正社員の解雇は相変わらず厳しいため、契約社員・派遣労働者などが雇用の調整弁となってしまったが故に、非正規雇用者に不景気のしわ寄せが行く形だったことが非正規問題の根本原因です。

その後、非正規雇用対策として、契約社員が5年を超えると無期転換する無期転換申込権(労契法18条)や派遣法改正による期間制限強化、後の働き方改革関連法による同一労働同一賃金などが講じられましたが、根本原因である正社員と非正規雇用者の雇用保障の差異については解決されていません。

もっとも、令和の時代においては、非正規雇用問題の様相は異なります。

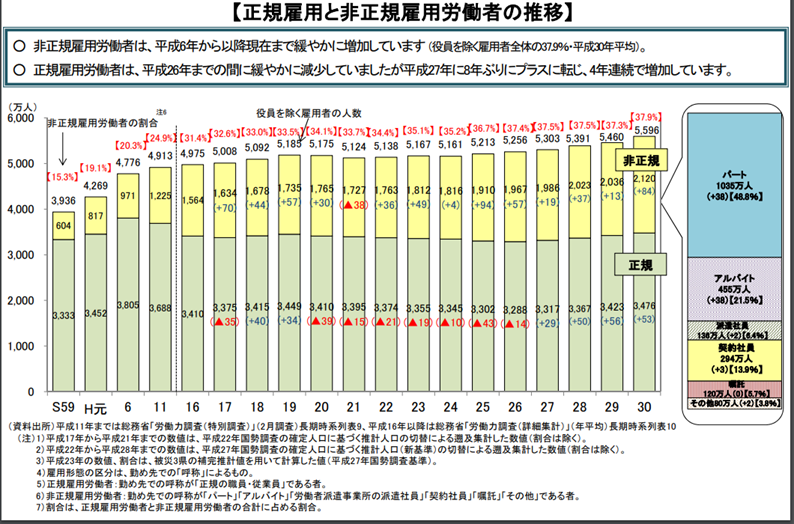

図2 非正規雇用の現状と課題

図2のように、非正規雇用者の割合は2022年時点で36.9%と4割近くであり、国会やメディアでも「4割も非正規がいるから給料が上がらず、労働者を使い捨てている」という主張もみられます。しかし、実際になぜ非正規雇用者が増えているかを理解することが重要です。

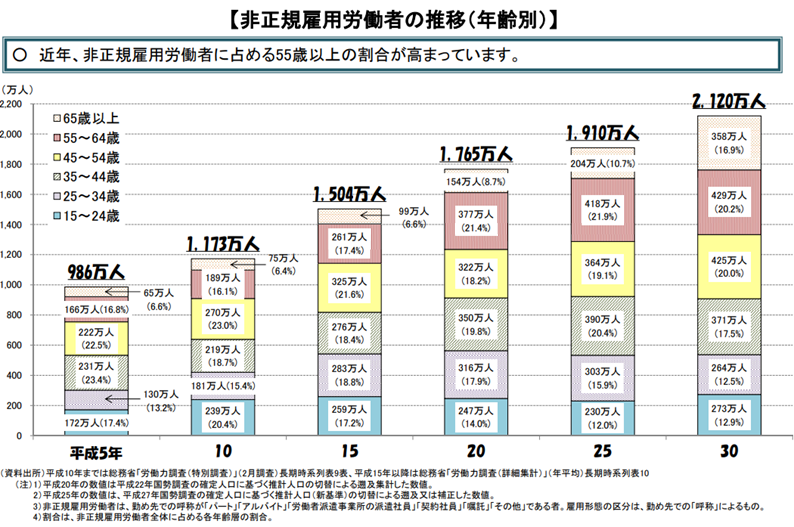

図3 年齢別の非正規雇用者推移

図3によれば、非正規雇用者として主に増加しているのは主に60歳以降の高年齢者です。後述するように、高年法により定年後65歳まで原則雇用義務化、70歳まで就労確保の努力義務という中で定年を超えると「再雇用」となって1年契約の契約社員の形を取る(嘱託社員など)ことが実務上多いため、統計上非正規に分類されてしまいます。

さらに言えば、正社員になりたいけれども非正規雇用にとどまっている「不本意非正規」の割合は、2013年には19.2%であったものが2021年には10.3%と半減しています。労働力人口減少により、非正規雇用を取り巻く環境はリーマンショック時代と大きく変化していることに留意すべきです。

なお、リーマンショックなどの不況時にも、相変わらず解雇や不利益変更が厳しいこともあり、日本企業は成長のための投資を犠牲に内部留保を増していきましたが、これがコロナショック時には賃金原資として活用されたことは大いなる皮肉です。

高年齢者雇用の進展

年金支給の段階的引き上げに伴い、平成18年高年法改正により、60歳定年以降、65歳まで段階的に雇用確保義務が発生したため、企業はⅰ定年廃止、ⅱ定年延長、ⅲ継続再雇用のいずれかの措置を講じる必要が生じました。

なお、一旦定年退職した後すぐに再雇用するという継続再雇用という手法が用いられたのは、定年後の雇用については賃金などの労働条件が大幅に変動するのが通例であるところ、不利益変更となることを回避するためですが、現代的には同一労働同一賃金の問題が高年齢者にも生じています。なお、令和3年からは、70歳までの就業確保努力義務に改正され、高年齢者雇用は増加傾向です。

年金政策と裏腹の関係で、就業時期を延ばすことは重要ですが、その分の増えた人件費は現役世代のどこからか調達する必要が企業には生じています。

女性活躍の推進

均等法による募集・採用・配置・昇進等への差別禁止や間接差別の禁止、育介法によるマタニティハラスメントや妊娠出産育休等取得者への不利益取扱の禁止、育休取得要件の緩和、女性活躍推進法の制定など、労働力人口減少社会を見据え、多様な属性の者が働き続けることができる社会を目指した法改正が相次いで行われています。

現在でも、管理職・役員構成の女性比率を高めようという動きはみられますが、「家庭のことは配偶者に任せ、仕事に100%コミットする」同質的労働者像から、働く価値観が多様化したモザイク職場への変化が見て取れます。

労働組合の衰退

労働組合組織率は、2022年時点で推計16.5%と減少の一途を辿っています。働く価値観が多様化し、一律の要求事項だけ行う労働組合の役割変化に気付いていない労組ではこれからも組織率が減り続けるでしょう。

現代的労使関係は対立の時代ではなく、企業成長を共通のゴールとし、現場で必要な人事施策や改善点などを伝え、組合員のキャリアを企業単位に捉われずに検討するなど、新たな集団的労使関係の構築が必要です。組合組織の新たな在り方は現在もなお多くの組合が模索中ですが、ただ1つ言えるのは、労働組合の重要性は今後も必ず増すということです。組合の役割変化に労組自身も向き合わなければならないです。

働き方改革の胎動

過労死事件等を契機として、政府主導で強力に推し進められた働き方改革は、2019年に働き方改革関連法という形で順次施行されています。この関連法案では、有給5日時期指定義務や日本版同一労働同一賃金の導入など大きな改正がありましたが、最重要項目は労働時間の上限規制でした。

日本の労働法史上、初めて導入された労働時間の上限規制は何をもたらしたのでしょうか。

そもそも、働き方改革の目的は労働時間を短縮することではありません。仮に労働時間の短縮だけが目的であるとすれば、そこで起こるのは残業代が減ることだけです。

では、何を改革するのか、それは家庭のことは配偶者に任せ、仕事だけをするという旧来的な働き方です。労働力人口減少により、100%仕事にコミットできる者だけが働くことができる社会のままではもはや企業活動が成り立たない。そのため、育児・介護・病気療養・外国人雇用など、多様な労働者が働きやすい社会にする必要があります。

その大きな障壁となるのが長時間労働であるため、これを無くそうという話であり、これは手段の一つです。目的と手段を入れ替えてはいけません。

真の働き方改革として重要なのは、上記多様な労働者が働きやすい労働環境を作ることであり、そのためには単に労働時間の減少だけではなく、働き甲斐のある賃金・評価制度を始めとする人事制度、ハラスメントのない職場、ダイバーシティにより多様な労働者が活躍する会社を作ることが大切です。

なお、働き方改革により、「働くこと=悪いこと」というイメージを持つ者も増え、企業も研修教育に時間をかけづらくなっていることから残酷な面も有していることは次回後述します。

失われた30年間で失ったもの

以上みてきた通り、労働法の根本ルールは昭和の高度経済成長期に形成され、失われた30年間は、様々な問題に対して、その場その場のパッチワーク的な法改正により、何とかしのいできた、というのが労働法の視点から見た現状です。

現実の日本の雇用社会を取り巻く状況は大きく変革しているにもかかわらず、労働法は昭和の時代から基本的に姿を変えていません。日本の人材マネジメントの最重要課題は、時代錯誤となっている労働法的ルール及びこれに基づく旧来的正社員像ですが、これを改革しきれずに、ずるずると来てしまったというのがこの30年間でしょう。

最後に、賃金上昇が実感できない最大要因である、平成30年間の社会保障費増大について述べておきます。

家計負担は1988年時点では社会保険料より税金のほうが多かったが、2017年には逆転し、社会保険料の方が負担増となっており、平成の家計負担増は主に社会保険の増加によりもたらされています。そのため、少しの賃上げは、結局社会保険や税金の控除により、手取りベースではほぼ実感できないレベルになってしまいます。

これに伴い、103万円の壁(所得税発生)、130万円の壁(社会保険料発生)という働く意欲のある人のやる気を削ぐ仕組みは根本的に改革すべきです。

一時的な給付や助成金は、根本解決にはなりません。結局、「男は外で働き、女性は家事」という昭和時代の正社員モデルが、労働法のみならず、日本の社会保障体系の前提になっていることが問題の本質です。

倉重公太朗(弁護士)

KKM法律事務所 代表弁護士/KKM法律事務所 代表弁護士。経営者側労働法を多く取り扱い、労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、人事労務担当者・社会保険労務士向けセミナーを多数開催。著作は20冊を超え、近著は『HRテクノロジーで人事が変わる』(労務行政 編集代表)、『なぜ景気が回復しても給料が上がらないのか』(労働調査会 著者代表)等。

倉重公太朗(弁護士)記事一覧