2024年7月4日、最高裁は、特定事業主が特定事業主は労災保険料増額のおそれを理由に、労災支給処分の取消しを求めることができるのかという論点について、これを否定する内容の判断を示しました。その判断の概要を確認するとともに、実務上の留意点について、KKM法律事務所の荒川正嗣弁護士に解説してもらいます。(文:荒川正嗣弁護士、編集:日本人材ニュース編集部)

事案の概要

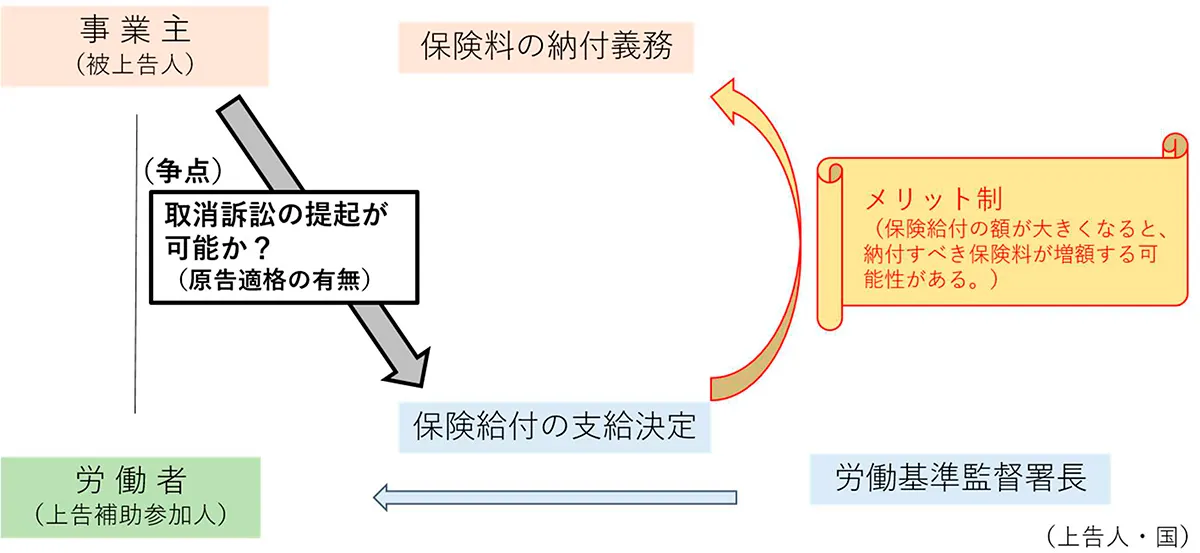

被上告人(第一審原告)一般財団法人X(以下「X法人」)の従業員Zが精神障害を発症したことについて、労働基準監督署長が、業務上災害と認め、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」)に基づき、Zに対して、労災保険給付の支給決定(以下「労災支給処分」)たる療養補償給付処分及び休業補償給付処分(以下「本件各処分」という)を行いました。

X法人は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」)12条3項に基づくいわゆる「メリット制」の適用を受ける事業の事業主(以下「特定事業主」)でした。

メリット制は、労働者に対する労災保険給付の額により、特定事業主が納付すべき労働保険料の額が増減し得る制度であり、保険給付の額が大きくなると、保険料が増額する可能性がありました(逆に、保険給付の額が小さければ保険料は減額する可能性があります)。

そこで、X法人は、Zに対する本件各処分がされたことの法的効果として、労働保険料が増額されるおそれがあるとして、本件各処分の取消訴訟を国に対して提起しました。なお、Zは、被告国側で補助参加しました。

争点・特定事業主が原告適格を有するか

最高裁で判断された争点は、特定事業主であるX法人が、自身が相手方(対象)とされていない、Zに対する本件各処分について「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法(以下「行訴法」)という9条1項)に該当し、同処分の取消請求について、原告適格(原告として訴訟を追行し、本案判決を求める資格)を有するかという点です。

行訴法9条1項は、行政訴訟又は裁決の取消訴訟について、「当該処分・・・の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」に限り、原告適格を認める旨を定めています。

判例上、「法律上の利益を有する者」とは「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」をいうとされています(最判昭53.3.14)。

当該行政処分の相手方は当然に原告適格を認められるが、対象者以外の者でも、当該処分の法的効果による権利の制限を受ける場合は、「法律上の利益を有する者」に該当し、原告適格が認められます(最判平25.7.12。なお、行訴法9条2項は、行政処分等の相手方以外の者の「法律上の利益」の有無を判断するに当たっての判断枠組みを定めています)。

特定事業主であるX法人については、既述のとおり、メリット制により、本件各処分がされ、労災保険給付が増加すると、後に納付すべき労働保険料が増加するおそれがあることから、X法人が、本件各処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に当たるといえるかが争われたのです。

最高裁の判断

最高裁は結論として、X法人の原告適格を否定しましたが、その理由は大要、以下のとおりです。

(1)労災支給処分の相手方が被災労働者等とされている趣旨

最高裁は、労災支給処分の相手方が被災労働者等被災し補償を受けるべく労働者若しくはその遺族又は葬祭を行う者)とされている趣旨が、①被災労働者等の迅速かつ公正な保護という労災保険の目的に照らし、労災保険給付に係る多数の法律関係を早期に確定するとともに、②専門の不服審査期間による特別の不服申立の制度を用意することで、被災労働者等の権利利益の実効的な救済を図る趣旨である旨を述べます。

そして、最高裁は、労災支給処分は、特定事業主が、納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎となる法律関係まで早期に確定するものではないし、特定事業主に、労災支給処分を争う機会を与えると、上記趣旨を損なう旨を述べました。

(2)メリット制の趣旨

最高裁は、メリット制の趣旨は、特定事業ごとの労災保険給付の額に応じて、同事業の労災保険率を増減し得るものとすることで、財政の均衡を保つことができる範囲内で、事業主間の公平を図るとともに、事業主による災害防止の努力を促進するものである旨を指摘します。

そして、最高裁は、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額を特定事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎とすることは、上記趣旨に反するし、客観的に支給要件を満たすものの額のみを基礎としたからといって、上記財政の均衡を欠く事態に至るとは考えられないとも述べます。

(3)労災支給処分により、労働保険料の額の基礎となる法律関係確定する必要性なし

最高裁は、(1)及び(2)で述べた点に加えて、労働保険料の徴収等に関する制度の仕組みにも照らせば、労働保険料の額は、申告又は保険料認定処分の時に決定することができれば足り、労災支給処分によってその基礎となる法律関係を確定しておくべき必要性は見出し難いと指摘しました。

(4)結論

最高裁は、(1)~(3)によれば、特定事業について支給された労災保険給付のうち客観的に支給要件を満たさないものの額は、当該特定事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎とはならないものと解するのが相当である旨を述べました。

そして、最高裁は、特定事業についてされた労災支給処分に基づく労災保険給付の額が当然に上記の決定に影響を及ぼすものではないから、特定事業主は、その特定事業についてされた労災支給処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということはできないとして、特定事業主は労災支給処分の取消訴訟の原告適格を有しないと結論付けました。

他方で、最高裁は、原告適格を否定したとしても、特定事業主は、自己に対する保険料認定処分についての不服申立又はその取消訴訟において、当該保険料認定処分自体の違法事由として、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額が基礎とされたことにより、労働保険料が増額されたことを主張することができるから、手続保障に欠けるとことはないとも補足しています。

判決・実務上の留意点

本件の争点については、下級審で判断が分かれていたところ、今回の最高裁判決によって、特定事業主はその事業についてされた労災支給処分につき、取消訴訟を提起する原告適格が否定され、したがって同処分を法的に直接には争えないことが確定しました(なお、本判決を敷衍すれば、行政庁への審査請求等の不服申立適格も同様に否定されることになります)。

労災保険給付に係る多数の法律関係の早期確定、被災労働者等の実効的救済を重視した考え方だといえます。

他方で、最高裁は、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額は、後に行われる労働保険料の額を決定する際の基礎には含まれないとの考えも示しています。

従来の解釈では、いったん労災支給処分がされてしまうと、それが行政庁や裁判所により取り消されない限りは、有効と扱われる(行政処分の公定力)こととの関係で、たとえ労働保険料決定の基礎とされた労災保険給付の額が、実は客観的に支給要件を満たしていない、すなわち業務起因性(業務に内在する危険性が現実化して傷病が発生したこと、業務と傷病との因果関係)がなかったとしても、そのことを、労働保険料認定処分の不服申立や取消訴訟において、労働保険料認定処分の違法事由(同処分の取消原因)として主張することはできないとの見解もありました。

国・行政は特定事業主に労災支給処分の取消し、不服申立についての原告適格、申立適格を否定しつつ、この見解を採用してもいましたから、特定事業主の手続保障に悖るという問題がありました。

そうした中、最高裁は、特定事業主は労働保険料認定処分自体の違法事由として、上記のとおり、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額が、労働保険料認定処分において基礎とされたことで労災保険料が増額されたことが主張可能である旨も述べました。

これにより、最高裁は、労災支給処分における被災労働者等の法定地位の安定の要請と、労働保険料認定処分における特定事業主の手続保障の要請との調和を図ったものといえるでしょう。

さて、今後は、行政実務上も本最高裁判決に沿った取扱いがされていくことになるはずですが、特定事業主の事業につき労災支給申請がされ、特定事業主が業務起因性に疑義を有していたものの、労災支給処分がされた場合、いかなる理由で業務起因性が肯定されたのかについては、後に労働保険料認定処分を争うに当たっては、ぜひとも把握したいところです。

しかし、現状では、特定事業主がそうした情報を処分庁である労働基準監督署長から開示を受けられる制度は存在しません。それどころか、そもそも労災支給処分がされたのか否かさえ、特定事業主には知らされない運用も見られます(これらは、特定事業主ではない事業主に対しても同様です)。特定事業主の手続保障の観点からは、立法的な手立ても含めた対応が求められるところです。

また、本最高裁判決により、特定事業主は、労災支給処分が客観的に支給要件を満たさないことを労働保険料認定処分の取消訴訟等で主張できるにしても、事故発生時から、労災支給処分を経て、労働保険料認定処分がなされ、不服申立や取消訴訟が提起されるまでの間で、時間がかかります。

時間が経過するうちに、事故現場の改修、物的証拠の破棄、目撃者や担当者等の関係者の退職や記憶の減退が生じることがあります。また、労基署も資料を作成していても、保管期間が経過して破棄したということもあり得ます。

したがって、特定事業主が、将来、先行する労災支給処分に業務起因性がないことを理由として、後行の労災保険料認定処分を争うことを想定している場合は、事故発生時以降、証拠の保全、散逸防止のための措置を講じておく必要があります。

荒川正嗣(弁護士)

KKM法律事務所 弁護士/第一東京弁護士会 労働法制委員会 時間法部会副部会長 経営法曹会議会員/経営者側労働法を得意とし、民事訴訟、労働審判等の各種手続での係争案件、組合問題への対応のほか、労働基準監督署等による行政指導、人事・労務管理全般について助言指導を多数行なっている。

荒川正嗣(弁護士) 記事一覧