障がい者の就業が困難とされる一部の業種に対して設けられている「除外率」が2025年4月から一律10ポイント引き下げられた。法定雇用率を達成できないと社名が公表される恐れがあり、2025年4月以降の除外率制度の対象業種や計算方法について、丸山博美社会保険労務士に解説してもらう。(文:丸山博美社会保険労務士、編集:日本人材ニュース編集部)

障がい者雇用の除外率制度とは

障がい者雇用促進法の定めに則り、民間企業における障がい者雇用は年々着実に拡大しています。2025年4月現在、民間企業の障がい者法定雇用率は「2.5%」となっており、40人以上の従業員を雇用する事業主は1人以上の障がい者を雇用しなければならないとされています。

一方で、障がい者法定雇用率を機械的に適用することになじまない性質の職務というのもあります。例えば、安全面への配慮が特に必要となる建設業は、一般的に、障がいを持つ従業員の就業が難しいとされています。

もちろん、障がい特性や対応可能な業務は各人で異なりますが、障がい者法定雇用義務上、建設業等の一部業種に対し、雇用する労働者数に除外率に相当する労働者数を控除する「障がい者雇用の除外率制度」が設けられています。

除外率制度は廃止の方向で段階的に縮小、2025年4月に10ポイント引き下げ

もっとも、障がい者雇用の除外率は、法的にはすでに2004年4月に廃止されている制度です。制度廃止の背景には「ノーマライゼーション」、つまり、障がいのある人もない人も同等に生活できる「共生社会」の実現を目指していこうという理念があります。

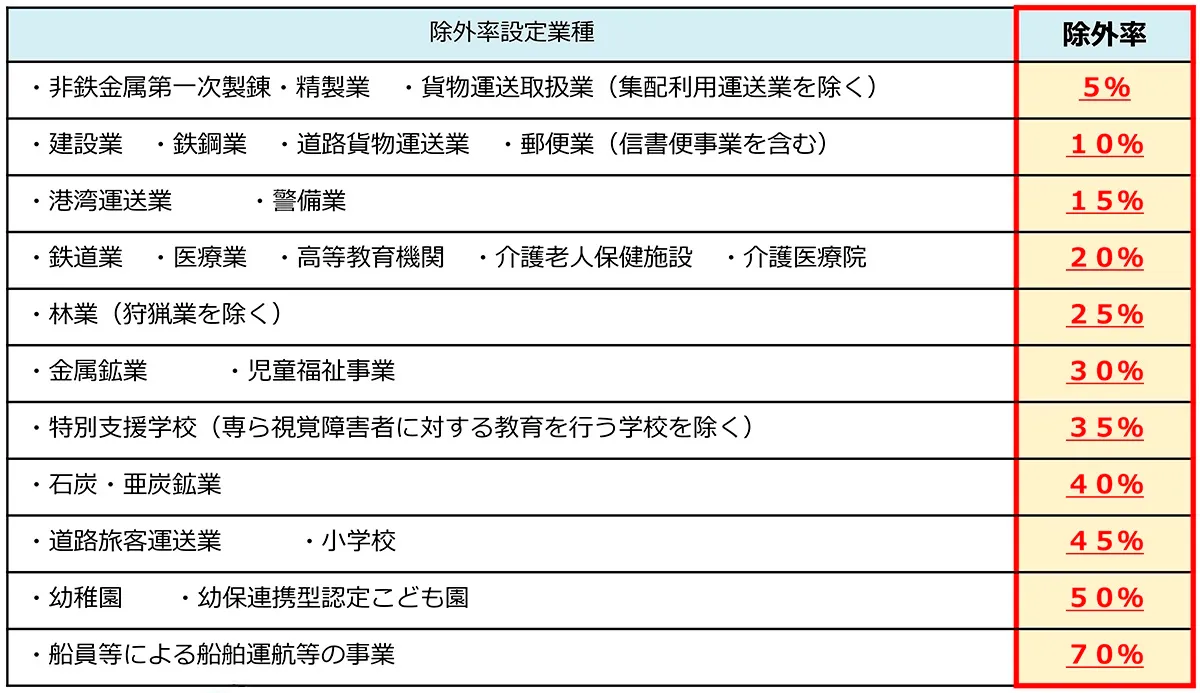

現在は、除外率制度の完全廃止に向けた経過措置として、業種ごとに設定された除外率の段階的な引き下げ・縮小が行われている状況で、2025年4月に一律で10ポイントの引き下げ」が実施されました。

除外率制度の対象業種を営む企業においても、先々には例外なく法定雇用率の遵守が求められることを前提に、障がい者雇用を考慮した採用計画について前向きに検討する必要があります。

<障がい者雇用を強化する企業が増加>

- 障がい者特化型サテライトの設置で、「個の成長」と「仲間・社会への貢献」を実現【アクセンチュア】

- 【障がい者の中途採用】受け入れ体制の強化で、障がい理解研修、業務設計、定着支援にニーズ

- 【障がい者の新卒採用】雇用率上昇に伴い障がい者雇用枠の求人も急激に増加

2025年4月以降の除外率制度対象業種や除外率

障がい者雇用除外率の廃止以降、本制度の段階的な縮小はこれまでに2004年4月、2010年7月の2段階で実施されてきました。以降、企業全体、および除外率設定業種における障がい者雇用率が上昇傾向にあることを踏まえ、このたびおよそ15年ぶりに3度目の除外率引き下げ・縮小が行われました。

2025年4月から適用となる障がい者雇用除外率

従来、除外率設定対象とされてきた以下の業種については、除外率の適用から外れました。

・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次精製業を除く)

・倉庫業

・船舶製造・修理業、船用機関製造業

・航空運輸業

・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る)

・採石業、砂・砂利・玉石採取業

・水運業

・窯行原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る)

・その他の鉱業

障がい者雇用除外率の計算方法

具体的に、障がい者雇用除外率を適用した場合の労働者数の計算方法と法定雇用義務について確認しましょう。本稿では、「建設業(除外率10%)・常用労働者数500人」の企業の例で計算します。

①まずは除外率によって労働者数から除くことのできる人数を計算します。

建設業の除外率は10%なので、

500人×0.1=50人

⇒労働者数から法定雇用義務のある障がい者数を算出する際、常用労働者数から除外できる人数は「50人」

②法定の障がい者雇用義務人数を計算します。

2025年4月現在、民間企業における障がい者法定雇用率は「2.5%」なので、

(500人-50人)×0.025=11.25人≒11人 ⇒雇用義務のある障がい者数は「11人」

仮に、この会社が障がい者雇用除外率設定業種ではなかった場合の法定雇用義務人数を確認しておきましょう。

500人×0.025=12.5人 ⇒雇用義務のある障がい者数は「12人」

よって、常用労働者数500人・除外率10%の建設業では、障がいを持つ労働者1人分の雇用義務が免除されます。

民間企業で今後も広がる障がい者雇用。現場における適切な対応を考える

厚生労働省が公開した2024年の「障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業に雇用されている障がい者数は、前年より3万5283.5人多い67万7461.5人となり、実に21年連続で過去最高を更新したとのことです。

関連:厚生労働省「令和6年 障がい者雇用状況の集計結果」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html

近年着実に進む民間企業の障がい者雇用ですが、2026年7月に予定される障がい者法定雇用率引き上げ(2.5%→2.7%)、そして除外率制度の完全廃止に向けた段階的な制度縮小に鑑みれば、今後もますます広がっていくものと予想されます。将来的には、障がい者を受け入れない企業が少数派になってくるかもしれません。

障がい者雇用というと、現場においてはともすれば「法定雇用率の達成」ばかりが目的化しがちです。しかしながら、障がいを持つ労働者の積極的な受け入れや、多様な働き方が可能となる制度・労務環境の実現に前向きに取り組むことで、法定雇用率達成の観点だけでなく、昨今深刻化する人材不足への有効な対応策ともなり得ます。

「障がい者雇用」をイメージだけで敬遠するケースを散見しますが、ひと口に「障がい者」と言っても、障がいの種類や程度、対応可能な業務は人それぞれです。業種によっては、障がいを持つ労働者がその特性を活かして活躍できる例もあります。

まずは企業側が「障がい者雇用」を正しく理解すること、活用可能な支援機関や助成措置を知ることから始めてみませんか。必要な知識を得て初めて、障がい者雇用を具体的に検討できるようになります。

関連:

厚生労働省「障害者雇用のご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

東京都「TOKYO障がい者雇用支援ポータル」

https://www.shougai-portal.metro.tokyo.lg.jp/

丸山博美(社会保険労務士)

社会保険労務士、東京新宿の社労士事務所 HM人事労務コンサルティング代表/小さな会社のパートナーとして、労働・社会保険関係手続きや就業規則作成、労務相談、トラブル対応等に日々尽力。女性社労士ならではのきめ細やかかつ丁寧な対応で、現場の「困った!」へのスムーズな解決を実現する。

丸山博美(社会保険労務士) の記事一覧