「なぜエース社員は離職してしまうのか」人材育成の現場で毎年聞かれる悩みです。本連載では、エース社員の退職を防ぐための実践的なアプローチについて、退職トラブルに悩む企業へのコンサルティングを行う佐野創太氏に解説してもらいます。

「エース社員の燃え尽き症候群に気をつけろ」

このことは認知されはじめているにも関わらず、なぜエース社員が燃え尽きるまで上司や会社は気づけないのでしょうか。その原因を「5段階の燃え尽きサイクル」として分析し、エース社員が退職せずに持続的に活躍する「上司のブレーキ」を、従業員300人規模の中堅IT企業を例に解説します。(編集:日本人材ニュース編集部)

これまでの記事はこちら▼

【第1回】なぜエース社員はSOSを出せないほど苦悩するのか

【第2回】なぜ“元エース社員のマネジャー”ほどエース社員を退職させてしまうのか

【第3回】無自覚なエース社員は辞めていく―相談できる職場のつくり方~エース社員の退職を防ぐ1on1実践論

「SOSランプ」は控えめに点灯する

「彼女の変化に、もっと早く気づくべきでした」

今回の主人公は、営業部で5年連続売上トップを記録してきた佐藤さん(34歳・女性)。顧客からの信頼も厚く、特に大型案件の獲得に長けていましたが、ある日突然、長期休職を申し出たのです。

上司の営業部長は、「最後まで数字は出していました。だから『大丈夫だろう』と思っていた。しかし実は、彼女は半年以上前から限界に近づいていたんです」と振り返ります。

佐藤さんのケースをきっかけに、同社でエース社員の燃え尽き症候群について詳細な分析を行った結果、佐藤さんは、第1回「なぜエース社員はSOSを出せないほど苦悩するのか」で紹介した3タイプのうち「完遂型エース」に属していることが分かりました。

完遂型エースの特徴

– 任された仕事は必ず成し遂げる

– 細部まで徹底的にこだわる

– 自分の領域は絶対に守る

人事部が佐藤さんの直近6ヵ月のデータを調査したところ、次のような変化が見られました。

| 1.取引先への訪問回数:前年比115% 2.提案書の平均ページ数:前年比140% 3.メールの送信時間帯:22時以降の割合が徐々に増加 |

数字だけを見れば、営業活動は活発化していたように見えます。しかし実際には、これらの変化こそが「燃え尽き」の予兆だったのです。

営業部長は、次のように振り返ります。

「業績が上がっていたので、むしろ『成長している』と捉えていました。でも今にして思えば、佐藤さんは『完璧な提案』へのこだわりが強まり、一つひとつの案件に膨大なエネルギーを注ぎ込むようになっていた。これは『頑張っている』のではなく、『頑張らざるを得なくなっていた』状態だったんです」

実際、佐藤さん自身も「燃え尽き」の予兆に気づいていなかったといいます。

「自分では『まだ大丈夫、もう少し頑張れば乗り越えられる』と思っていました。お客様からの期待も大きく、チームの目標もある。立ち止まるわけにはいかない立場でした。でも、気づいた時には体が動かなくなっていました」

SOSのランプは誰にも気づかれずに、静かに点灯していたのです。

完遂型エースの「燃え尽きサイクル」とは

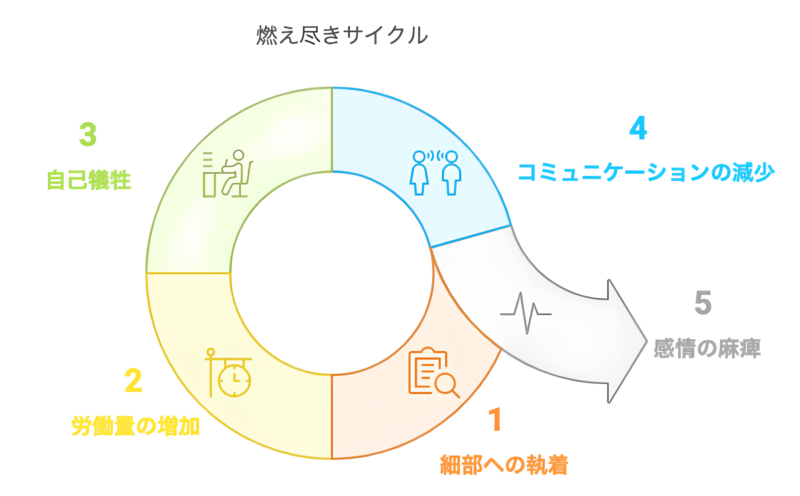

同社の人事部と筆者が燃え尽き症候群について分析した結果、「完遂型エース」が燃え尽きに至るまでには、特徴的な5段階のサイクルがあることが判明しました。

「完遂型エース」が燃え尽きるまでの5つのサイクル

第1段階:細部に執着する 〜細部にこだわるようになる〜

第2段階:作業量を増やす〜作業時間を増やして質を保とうとする〜

第3段階:自己犠牲に気づかない〜プライベートの時間を削り始める〜

第4段階:社内コミュニケーションが減る〜『余計な時間は使えない』と、社内の交流を減らす〜

第5段階:感情が麻痺する〜『これが普通』と感情の起伏がなくなる〜

「燃え尽きサイクル」は密かに進行します。

注目すべきは、第1段階から第3段階です。この段階はむしろ「良い変化」として周囲に映りやすいのです。たしかに提案書の品質は上がり、顧客との打ち合わせも増える一方で、土日も自主的に資料作りをすることも増えていました。

営業部長は、痛恨の思いをこう語ります。

「これらの変化を『素晴らしい成長だ』と評価していた自分がいました。今思えばそれは『燃え尽き』への階段を一緒に上っていたようなものだったんです」

佐藤さんの休職をきっかけに、同社と「燃え尽きサイクル可視化シート」という新しいツールを開発しました。これは、エース社員と上司が一緒に取り組む、シンプルながら効果的なツールです。

といっても、大袈裟なものではありません。簡単な表です。

細かすぎると運用がコストになるだけでなく、急に新しい制度やツールを導入すると、エース社員に「私のせいで会社にコストを負担させてしまった」と貸しをつくることになってしまうため、項目を少なくしてはじめました。

燃え尽きサイクル可視化シート

| 項目 | 通常時 | 現在 | 変化の気づき |

|---|---|---|---|

| 仕事の量 | 週40時間 | 週50時間 | 増えている |

| 社内でのコミュニケーション頻度 | 毎日3人以上 | 2日に1人程度 | 減っている |

| プライベートでの充電活動 | 週末の読書 | ほとんどなし | 減っている |

| 感情の起伏 | 普通にある | 感じにくい | 麻痺している |

「燃え尽きサイクル可視化シート」の運用において重要な点は、上司が一方的に評価「しない」ことです。1on1の場でエース社員と一緒に記入していくのです。

営業部長は効果をこう説明します。

「シートの真の価値は、『客観的な自己認識』を促すことでした。例えば、『最近、社内の人とどれくらい雑談してる?』と聞くと、佐藤さんは『普通に話しています』と答えました。しかし、実際に丁寧に数えてみると『以前は1日5人程度だったのが、今は1人か2人』と気づく。『気づき』の積み重ねが、自身の変化を自覚するきっかけになるんです」

復職した佐藤さん自身も、このツールの効果を実感しているといいます。

「私の場合は『これくらい頑張って当然』という基準が、知らないうちにどんどん上がっていました。でも、数字で見ると『これは普通じゃない』と客観的に理解できる。今では毎週月曜日に自分でチェックすることを、業務フローに組み込みました」

特に効果的だったのは、「変化の気づき」の欄です。これにより、エース社員自身が「何が変わったか」を言語化する機会が生まれました。

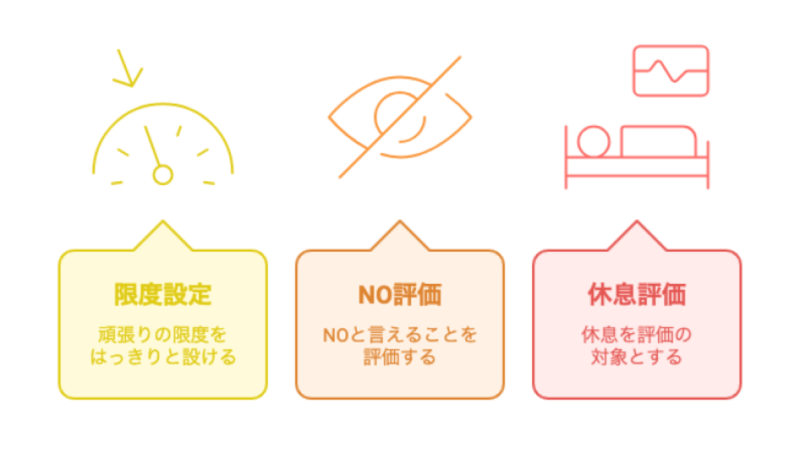

エース社員は上司の「3つのブレーキ」でマネジメントの道に進む

このツールの導入によって見えてきたのは、燃え尽き症候群の予防において上司が果たすべき本質的な役割です。同社の人事部長は、その役割を「ブレーキ」と表現します。

「私たちが学んだのは、上司は『エース社員の限界を管理する』視点を持つべきだということです。特に、業務を遂行する能力は高いけれど自己管理能力は低いエース社員ほど、自身の限界を見誤る傾向があります」

上司の役割は次のように再定義されました。

エース社員の「持続的な活躍」を生み出す上司の3つの「ブレーキ」

| (1)「頑張り」の限度をはっきりと設ける (2)「NO」と言えることを評価する (3)「休息」を評価の対象とする |

営業部長は、「3つのブレーキ」による具体的な変化について、次のように説明します。

「今でも当然ですが、『頑張り』や『成果』を評価しています。でも、それだけではありません。今は『適切な限界設定』も評価の対象です。例えば、佐藤さんには『週に1日は18時までに退社すること』という条件を一緒に設けました。やはり最初は抵抗がありました。今ではそれが『許可された休息』として機能していますし、私も『また燃え尽きないか』という心配をしなくても良くなっています」

さらに、「上司からのNOを歓迎する」という異例の取り組みも始まりました。

「エース社員は『できます』と言いがちです。そこで、上司が『それは今はやらなくていい』と判断することも重要な役割だと位置づけました。これが『許可された中断』として機能しているんです」

佐藤さんは、この変化について「正直、最初は『私を信頼していないのかな』と感じました。でも実際は『あなたの長期的な価値を守るため』という視点からのものだったので、安心感が生まれました。一人で抱え込まなくていいし、チームで目標を達成することの意味がわかりはじめました」と評価しています。

同社のケースが示唆しているのは、エース社員を守る上での「見えるブレーキ」の重要性です。多くの組織では「困ったら相談してね」という「見えないブレーキ」を設けています。しかし、エース社員は「困った」と認識する前に限界を超えてしまうため、上司が積極的に「これ以上は頑張らせない」という明確なブレーキを設けることが効果的だったのです。

一方で「社員の頑張りにブレーキをかける」というと、躊躇する企業が多いのも事実です。ポイントはエース社員が自分ひとりの成果に集中している間に「マネジメントの視点を育てる」ことです。

「燃え尽きサイクル可視化シート」を使うことは、まずは自分を管理できる力が育ちます。それができると、他者、つまり部下やチームを管理する力が身につきます。

上司が部下に渡すブレーキは、エース社員がマネジメントの一歩を踏み出すナビでもあるのです。

次回は燃え尽き症候群から回復したエース社員が、さらに成長するための「次のステージ」の設定方法について解説していきます。エース社員がいち社員で終わるのか、マネジメントの道に進めるのか。その分岐点を明らかにします。

佐野創太氏のこれまでの連載はこちら▼

退職マネジメントのプロが語る退職トラブル解決法

人事のためのChatGPT入門

佐野創太

1988年生。慶應義塾大学法学部政治学科卒。大手転職エージェント会社で求人サービスの新規事業の責任者として事業を推進し、業界3位の規模に育てる。 介護離職を機に2017年に「退職学®︎」の研究家として独立。 1400人以上のキャリア相談を実施すると同時に、選手層の厚い組織になる”リザイン・マネジメント(Resign Management)”を50社以上に提供。 経営者・リーダー向けの”生成AI家庭教師”として、全社員と進める「ゼロストレスAI術」を提供する他、言葉を大切にするミュージシャン専門のインタビュアーAIを開発している。著書に『「会社辞めたい」ループから抜け出そう!』(サンマーク出版)、『ゼロストレス転職』(PHP研究所)がある。

佐野創太 記事一覧

【関連記事】

- エース社員の「燃え尽き退職」が手遅れになる前に〜予防策は「引き算のマネジメント」

- 効果的な1on1の実施を生成AIがサポート~マネジャーの悩みを聞いてくれる熱血教師になんでも相談~

- 人事評価を人材育成に活かす1on1ミーティングの9つのポイント