働き方改革がいよいよ法制化され、時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金への本格的な対応に迫られる。労働時間管理と非正規社員の待遇格差の見直しにおける人事実務の対応ポイントについて、社会保険労務士の細川芙美氏に解説してもらった。

細川 芙美 社会保険労務士(汐留社会保険労務士法人)

時間外労働の上限設定

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」で主軸となる「長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等」について、企業人事が求められる対応ポイントの1つ目は、労働基準法の改正によって労働時間に関する制度の見直しが図られ、時間外労働について絶対的な上限が設けられることです。

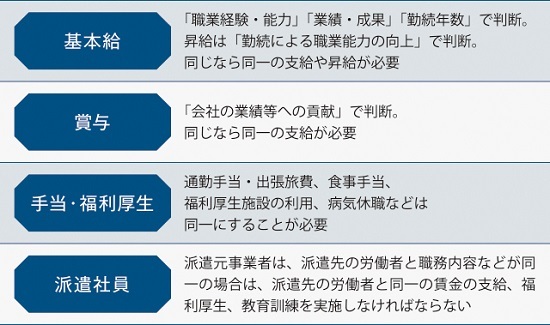

時間外労働の上限の原則は、月45時間、年間360時間で現在と変わりはありませんが、法律に規定され規制されます。また、特別条項付きの36協定を提出することで認められていた、やむを得ない場合の例外措置としての時間外労働にも上限が設定されます。次の4つの歯止めが新たにかけられます。

(1) 年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内

(2)休日労働を含んで、2カ月ないし6カ月平均は80時間以内⇒休日労働を含んで、2カ月、3カ月、4カ月、5カ月、6カ月平均でいずれにおいても80時間以内

(3)休日労働を含んで、単月は100時間未満

(4)月45時間を超える時間外労働は、年6回まで

特に大きなポイントは(2)、(3)でしょう。(2)は月をまたいで時間外労働の時間管理が必要となりますので注意が必要です。また、これらの上限規制は罰則付きで、労働基準法70年の歴史の中で画期的な法改正と言われています。

月をまたいで時間外労働の時間管理が必要になる

●時間外労働の上限規制導入のイメージ

年次有給休暇の取得義務化

2つ目は年次有給休暇の取得の義務化です。「2020年までに有給休暇取得率を70%とする」との政府の数値目標の下に、年次有給休暇の取得が義務付けられます。16年の有給休暇の取得率は49.4%でした。

使用者は、年に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年時季を指定したうえで消化させなければならないという内容が規定される見込みとなっています。

現在は、企業側から社員に対し、有給休暇の取得を促進する義務はありませんが、改正により会社に取得促進が義務付けられます。ただし、社員の時季指定(社員自らが休暇を申請)や計画的付与により取得された有給休暇の日数分については、会社からの時季指定は必要ありません。

勤務間インターバル制度

3つ目は、努力義務ではありますが「勤務間インターバル制度の普及促進等」も方針として打ち出されています。「勤務間インターバル」は日本ではあまり馴染みのない言葉ですが、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息時間を設けることで、働く人の生活時間や睡眠時間を確保するものです。

欧米では義務化される等、かなり普及しており、観光バスの運転手が、渋滞などで宿泊先への到着が遅れた場合、運転手の休息時間を確保するため、翌日の出発時間が後ろ倒しとなるといった制度が導入されています。

政府も勤務間インターバル制度の導入企業を20年までに10%以上にするという数値目標を掲げる方針です。

要件がありますが、働き方改革に取り組む企業は、厚労省の時間外労働等改善助成金等の助成金を活用できるかもしれません。国も働き方改革を推進するため、さまざまな施策を行っています。

上記のようなポイントを踏まえ、企業側でさまざまな対応が必要となりますが、法律に合わせるだけでは働き方改革とは言えず、「生産性向上」や「社内風土の変革」が同時に求められます。

「生産性向上」と言っても、1時間当たり、1人当たりの生産性という数値化できるものに加えて、これからの日本は健康・やりがい・成長など個人の幸福度も高めていく必要があるでしょう。

また、「社内風土の変革」ですが、長時間労働が恒常化している風土からの脱却、社員の働き方の意識の変化は一朝一夕には成しえません。まずは会社がしっかりと舵を取り、改革を推し進めていくことが求められます。

有期雇用労働者の手当

続いて、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」について企業人事が求められる対応のポイントですが、働き方改革を行うために多様な働き方が求められる中で、整備が必要となってくるのが正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇の確保です。

対応のポイントを理解するために、6月1日に最高裁判決が出た2つの事件を見てみましょう。

1つ目は「ハマキョウレックス事件」で有期雇用労働者と正社員との「手当の格差」について争われました。こちらの事件では、有期雇用労働者には支払われていない6つの手当について不合理であるかどうかの判断がなされました。

最高裁では、①無事故手当②作業手当③給食手当④皆勤手当⑤通勤手当の5つの手当については、差別的取り扱いをすることは不合理との判断が下されました。無事故であることを支給条件とした無事故手当を、有期か無期かで差別することは不合理であると判断されたということです。

②作業手当についても作業内容が同じであれば、有期雇用労働者にも支給すべきとし、③給食手当④皆勤手当⑤通勤手当についても有期無期という雇用形態は無関係であるという判断です。

なお、住宅手当については、有期と無期で転勤の有無に違いがあったことから、転勤に伴う住宅の変更について手当を支給するという趣旨であることが認められ、不合理とは認められませんでした。人事制度が異なる場合、支給に差をつけることは不合理ではないと認められたということです。

上記の判決が出されたことにより、手当については、支給名称だけで判断するのではなく、実際の手当の趣旨に応じて支給の有無を判断し、対応することが求められることになります。

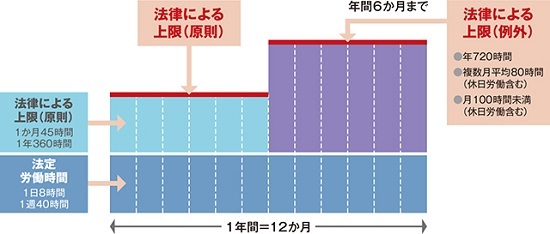

これまで、労働契約法20条によって、有期雇用労働者に対して不合理な労働条件を定めることが禁止されていましたが、パートタイム労働法でも短時間労働者に加えて、有期雇用労働者の不合理な待遇の禁止が明記されます。不合理な待遇の禁止には「基本給、賞与その他の待遇」が列挙されており、まさに同一労働同一賃金を意識した改正です。

厚労省は、同一労働同一賃金ガイドライン案を作成し、不合理と判断される事例が示されるようになります。またこのガイドラインでは「基本給・賞与・各種手当」といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生も待遇の一つと示されていますので注意が必要です。

定年後再雇用社員の待遇

2つ目は「長沢運輸事件」で定年後再雇用された有期雇用労働者の待遇の格差について争われました。こちらの判決では、定年後の嘱託社員についての賃金の合理性は、①職務内容と責任の程度②職務内容と配置の変更の範囲のみでなく、③その他の事情も考慮して幅広く総合的に判断することが認められました。

精勤手当の不支給については、趣旨を考慮すると不合理との判断がなされましたが、住宅手当、家族手当の不支給や定年退職前の79%程度の賃金になることについては、年金支給等定年退職者特有の事情を考慮して、不合理ではないという判決が出されました。

定年後再雇用の社員については比較的、異なる取り扱いが認められたとはいえ、やはりトラブルを避けるためには実情に即した対応をすることが必要です。

このように、有期雇用労働者の対象は定年後に再雇用される「嘱託社員」も含まれます。嘱託社員へと雇用形態が変更となったというだけで待遇を低下させることのないよう、注意が必要です。

「同一労働同一賃金」の考えに基づき、職務や能力等の内容を明確化して、雇用形態ではなく待遇を決定することで社員のやりがいが高められ、社内全体として生産性や仕事に対する意欲に変化がでてくるのではないでしょうか。人件費が多少増えたとしても、会社としてのメリットも大きくなると考えられます。

最後に、多様な雇用形態を認め、公正な待遇を確保するためには、公正な評価をすることが求められます。

まずは、雇用形態に捉われず、職務や責任範囲の整理をしてみましょう。職務評価の手法を取り入れ、賃金テーブルや評価制度の変更をすることも効果的です。有期雇用労働者に対する就業規則については、定年後に再雇用された嘱託社員の就業規則とそれ以外の有期雇用労働者の規則とを分けて作成することも重要なポイントとなってきます。

●政府の「同一労働同一賃金ガイドライン案」の主なポイント