コロナ禍で加速したデジタル化や働き方の変化によって、多くの企業がこれまでの人事のあり方の見直しに迫られている。2021年は事業変革や働き方改革に取り組む上で、多様な雇用形態や職務に応じた評価・処遇が必要となる「働き方新時代」へ向けたジョブ型人事や労働法対応が人事担当者の課題となる。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

2020年はコロナ禍による経済の縮小と従来型ビジネスの転換に直面した。「密接」「密集」「密閉」のいわゆる3密業種を中心にビジネスの危機に直面し、多くの業界や企業がビジネスモデルの転換など構造改革を迫られている。同時に働き方においても緊急事態宣言解除以降、テレワークやオンライン化が進む一方、それに対応したシステム投資やマネジメント教育が求められている。

人材紹介会社のロバート・ウォルターズ・ジャパンが実施した「コロナ後の会社員価値観・企業の対策」に関する調査(2020年12月9日、国内300社)によると、コロナ禍を受けて始めた施策で最も多かったのは①「トレーニング・研修」(35%)、②「採用の凍結(新卒含む)」(34%)、③「オフィスの縮小・改装」(32%)、④「ウェルネス制度の拡充」(29%)、⑤「人員削減」(23%)―だった。固定費削減のための採用凍結や人員削減、出社制限やテレワークに伴うオフィスの縮小は不況期の合理化策の一環だ。

今年も引き続きこうした施策の実施と並行して、法的対応を含めた抜本的な人事諸制度の変革が迫られるだろう。主な課題を列挙すると、以下の5つである。

①人員削減を含む事業構造改革

②ジョブ型人事制度など賃金制度改革

③テレワークを軸とする福利厚生施策と柔軟な働き方

④パートタイム・有期雇用労働法の施行(中小企業)と最高裁判決による非正規社員の処遇改革

⑤70歳までの就業機会確保措置(努力義務)を踏まえた改正高年齢者雇用安定法への対応

業績悪化企業が人員削減を相次いで発表

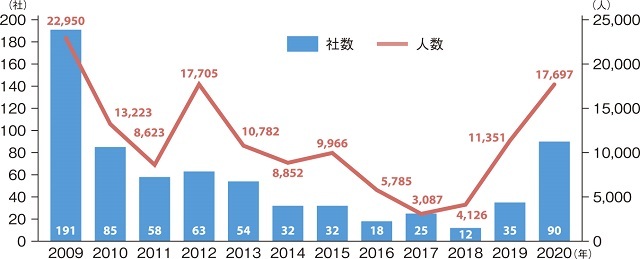

すでに昨年の秋から本格的に始まった上場企業の希望退職募集は東京商工リサーチの調べによると、12月7日までに90社、約1万8000人に達し、リーマン・ショック時の09年に次ぐ規模になった。

その多くは2021年度通期決算の赤字見込み企業であり、JTBや藤田観光などコロナの直撃を受けた企業のほか、2020年12月期の連結最終損益が2期連続の赤字の見通しとなった電通グループも21年末までに海外事業に携わる社員6000人弱の削減を発表している。

同じ広告業の人事部長は「オリンピック関連の案件が軒並み延期や中止になったことで大きな打撃を受けている。昨年下半期より本格的に固定費額が大きい採用費、広告宣伝費、交際費などの削減をおこなっているが、中高年を対象とした人員削減も一部検討され始めている」と語る。こうした人員削減の動きは今年前半第3四半期決算および通期決算の発表後も続きそうだ。

上場企業の希望・早期退職者募集が急増

●主な上場企業の希望・早期退職者募集状況

ジョブ型を導入・検討する企業が増加

さらに人員削減はポストコロナを見据えた事業構造改革と並行して実施されるが、同時に抜本的な人事制度改革に踏み切る企業が多いと予想される。建設関連業の人事部長は「年功型の昇進制度の廃止や厳格な賃金制度の検討を進めている」と語る。その代表が話題の職務給型(ジョブ型)の賃金制度だ。富士通、日立製作所、KDDI、オリンパス、三菱ケミカルなど日本の大手企業でも導入が相次いでいる。

ジョブ型は求める役割や成果を具体的に示したジョブディスクリプション(職務記述書)をベースに人を任用する。導入の動きに拍車をかけているのがコロナ禍で拡大したテレワークだ。職務範囲や評価基準が明確なためにテレワークと相性がよいとされる。

リクルートキャリアの「ジョブ型雇用に関する人事担当者対象調査」(2020年9月26日~30日) によると、ジョブ型導入企業が12.3%、「導入していないが、検討中である」企業が23.5%もある。従業員5000人以上の企業では導入企業が19.8%、検討中の企業が28.3%。計48.1%と約半数に及ぶ。

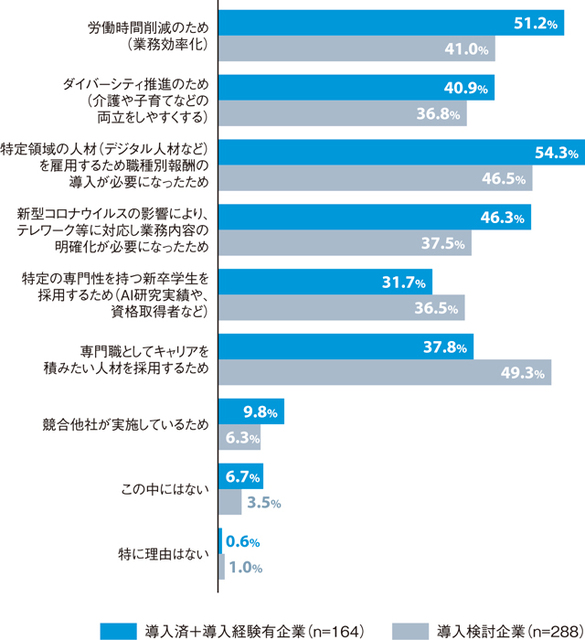

また、導入理由については導入企業の46.3%、検討企業の37.5%が「新型コロナウイルスの影響により、テレワーク等に対応し業務内容の明確化が必要になったため」と回答している(複数回答)。

それ以外の理由として労働時間の削減やダイバーシティの推進など働き方改革に資すること、「特定領域の人材(デジタル人材など)を雇用するため職種別報酬の導入を掲げる企業も多い。また、ジョブ型は固定費である年功的賃金から脱却できるだけではなく、職務の見直しによる降格・降給も発生するなど人件費をコントロールできるメリットがある。

一方、社員は年功的な人事異動から解き放され、給与を上げるには主体的に職務レベルを上げていく努力が不可欠となる。

しかし、日本型雇用は真逆の関係にあり、実際の運用は難しい。導入企業の多くがトライアンドエラーを繰り返してきたが、一つのカベが人事異動だ。日本的な人材育成のジョブローテーションが困難になるだけではない。

過去にはあえて低い職務グレードに異動させざるをえない事態が度々発生し、その結果、職務給を補てんするために調整給の付与が多量に発生したり、あるいは職務不適格者を降格・降級できずに、実質的に制度が破綻した企業も少なくない。

前出の建設関連業の人事部長は「管理職以上は職責・職務がある程度明確であり、可能かもしれない。しかし一般社員は職務を超えた仕事にチャレンジさせるなど、新入社員を含めて育成を含めた人事異動が困難になる」と、ジョブ型導入に慎重だ。制度導入にあたっては、対象層の選定など自社の中長期的な人材活用を見据えた独自の制度設計も求められる。

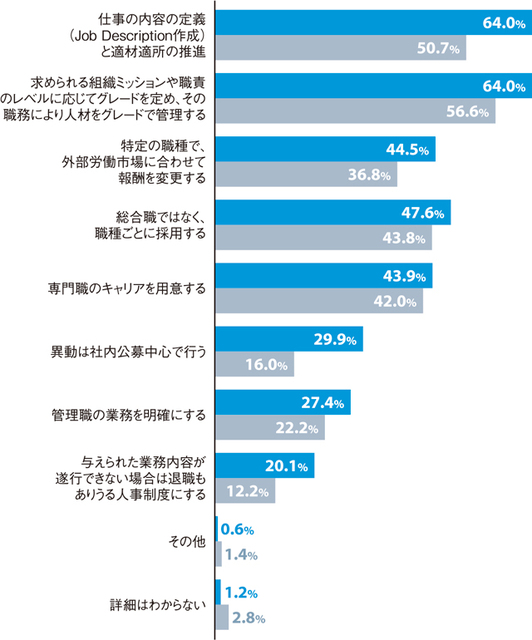

「ジョブディスクリプション」「グレード管理」を導入する企業が多い

●「ジョブ型雇用」で取り入れている内容・検討している内容(複数回答)

●「ジョブ型雇用」を取り入れた理由・検討している理由(複数回答)

就業規則の整備や、柔軟な働き方の仕組みを再構築

すでにテレワークを軸とする福利厚生施策と柔軟な働き方については、本格的スタートを切っている企業もあるが、就業規則などを含めて未整備な企業も多い。テレワークは通勤時間の分だけ自由な時間が増え、自由度の高い働き方として官民を挙げて推奨されている。

また前述したように従来のオフィススペースを削減し、フリーアドレス制(自席がない)を導入する企業が増えている。会社にとってはオフィス賃料が少なくてすむ上に、通勤定期代の支給を廃止し、実費精算に切り替えるなどコスト削減効果も大きい。

当然、それに伴い社員の福利厚生施策も充実していく必要がある。テレワークの長期化によって在宅勤務に必要なパソコンや機材、机や椅子などワークスペース環境の整備の負担だけではなく、通信費や暖房など光熱費といったランニングコストも発生する。そのための費用として「在宅勤務手当」を支給する企業もあるが、まだ一部の企業にすぎない。

労働基準法では、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は就業規則に規定する必要がある(89条第5号)。就業規則は労使で話し合って決める必要があるが、そうしたことを含めたテレワーク規定の早急な整備やフレックスタイム制など柔軟な働き方の仕組みを再構築する必要もある。

正規・非正規の「不合理な待遇差」の見直しが急務

また法的対応も急務となっている。今年4月には正社員と非正規社員の不合理な待遇差を禁じたパートタイム・有期雇用労働法が施行される。すでに大企業は昨年4月に施行されているが、中には最高裁の判例を待って検討に着手するという企業も少なくなかった。その最高裁の判決が昨年10月に下された。

諸手当については日本郵便3事件(東京、大阪、佐賀)の判決で最高裁は諸手当や休暇など5項目について契約社員の労働条件が正社員と違うのは「不合理」と判断。契約社員にも扶養手当、年末年始勤務手当(特殊勤務手当)、年始期間の祝日給を支給し、夏期冬期休暇(特別休暇)、有給の病気休暇も非正社員に与えることを命じた。

諸手当に関しては、すでに2018年の最高裁の判決で正社員に支払われている時間外手当、通勤手当、皆勤手当を非正社員に支給することが確定している。また、今回の最高裁判決に先立って、二審の高等裁判所の判決を不服とする上告受理申立てを最高裁が受理しなかったことで支給することが確定したものに、住宅手当、勤続褒賞、残業手当割増率などがある。

二審では住宅手当、勤続褒賞を非正社員にも支給すべきとし、残業手当の割増率も正社員と同じにするべきという判決が出ている。最高裁の一連の判決などによって、正社員に支払われている諸手当や休暇、福利厚生など制度については非正社員にも支給し、制度の利用も認めなければならないことがほぼ確定したといえる。

この判決に驚いた企業も少なくない。製造業の人事担当者は「休暇関係は当初から見直す予定だったが、まさか扶養手当が認められるとは思ってもいなかった。急遽見直しを進めているが、当社は付加価値が低い製造事業であり、非正規のコストが上がると、経営に大きな影響を与えることになり、極めて重く受け止めている」と語る。

まずは諸手当について正社員と非正規社員との整合性をどう図っていくのか、早急な検討が求められる。

諸手当の見直しを迫られる企業は少なくない

●5件の最高裁判決の内容

70歳までの就業確保措置は義務化も視野に対応

また、4月施行の改正高年齢者雇用安定法への対応も迫られている。70歳までの就業確保措置は努力義務だが、政府のスケジュールでは第2段階として2025年度以降の義務化も視野に入れており、先延ばしにすることは許されない。

就業確保措置には「雇用による措置」と「雇用によらない措置」(創業支援措置)がある。就業確保措置の対象者基準を定めることは可能だが、事業主が恣意的に排除しようとするなど、法の趣旨や公序良俗に反するものは認められない。

70歳までの就業確保措置やパート・有期法に対応するには当然、人件費増となり、コロナ禍で業績が低迷している企業にとっては重い負担とならざるをえない。そうした課題を克服するためにも現役世代を含めた人事諸制度の抜本的見直しは避けられないだろう。