販売・接客サービス業では、人材不足の深刻化とパート・アルバイトの平均時給の上昇により、厳しい経営状況に直面している。中でもコンビニエンスストアの24時間営業のビジネスモデルは岐路に立たされている。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

人手不足の深刻化と時給上昇が経営を圧迫

人手不足が深刻化している。日本政策金融公庫が実施した飲食業やホテル・旅館業など生活衛生関係営業企業調査(3月11日発表)によると「不足」と回答した企業は39.8%で、2009年の2倍に増加している。最も多いのはホテル・旅館業の62.1%、次いで食肉・食鳥販売業44.7%、映画館44.0%、飲食業43.8%となっている。

また、1年前に比べて人手が確保しにくくなった企業が36.7%。不足による経営悪化への影響があると答えた企業が69.9%と約7割を占めている。中でもパート・アルバイトを基幹労働者とする業態の経営は苦しさが増している。

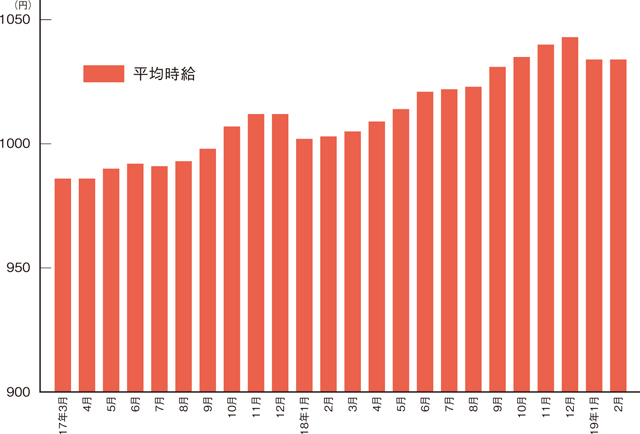

近年、最低賃金(最賃)が上昇傾向にあるが、パート・アルバイトの時給と最低賃金が接近している。アイデムのパート・アルバイトの募集時平均時給調査(2月)によると、東日本エリアで平均時給が最も低い職種は販売・接客サービス業の981円、飲食サービス業の994円だ。

この2職種の東京都の平均時給は1000円を超えているが、販売・接客サービス業の下位25%の時給は985円、上位25%が1000円、最頻値が985円だ。東京都の最賃は985円だが、最賃に張り付いた状態になっている。人手不足であれば時給が上がってもいいが、経営上の理由で上げられない状況に陥っており、パート・アルバイトに依存する業態は極めて厳しい状況に直面している。

アルバイト・パート時給は上昇が続く

●アルバイト・パート募集時平均時給(過去2年の動向/販売・サービス系)

コンビニ24時間営業の見直し問題

こうした状況で大きな話題となっているのがコンビニの24時間営業の見直し問題だ。発端は「24時間営業」を原則とする大阪府東大阪市のセブン-イレブンの店主が人手不足を理由に営業時間を短縮したところ、セブン-イレブン本部に契約解除と違約金1700万円を要求されたというニュースだ。

セブン-イレブンの店舗の98%を占めるFC(フランチャイズチェーン)店との契約では「年中無休、連日24時間開店」が定められ、加盟店主に営業時間の裁量がない。

24時間営業の見直しや営業時間の柔軟化を求める運動を展開しているのが、コンビニ加盟店主らでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」だ。ユニオンの酒井孝典委員長は店舗の現状についてこう語っている。

「コンビニは住民票や印鑑証明などの発行や緊急災害時の相談を含めて社会インフラとしてなくてはならない存在になっている。そうしたサービスが増える一方でアルバイトの人件費や水道代などの経費は加盟費負担となっている。アルバイトの時給も高騰し、本部にも相応の分担をしてもらわないとやっていけないのが現状だ。店主の多くは明日もやっていけるのかと、精神的、肉体的、経済的にも限界に達している。現行のコンビニのシステムを変えていかないとコンビニ自体が継続できない状況になってしまう」(3月6日記者会見)。

コンビニ加盟店の経営は年々過酷さを増す

セブン-イレブンなどコンビニ加盟店の経営は、店舗の売上高から商品原価を差し引いた粗利益を本部と分け合い、その中からアルバイトの人件費や水道光熱代、食品廃棄ロスを引いた残りが儲けになる(営業利益)。本部が受け取る祖利益の割合は4 ~ 6割であり、本部が土地・店舗を用意する場合は6割程度となる。

つまり、24時間営業すればどんなに客が少なくても本部の利益は毀損しないが、加盟店は深夜にお客が少ないとアルバイトの人件費などに持っていかれ、下手をするとその時間帯はマイナスになりかねないリスクを背負う。

酒井委員長自身、ファミリーマートの現役の加盟店主だが、2018年の1年間の営業利益は295万円。そこから諸々の経費を引いたら手取りが269万円だったという。酒井氏の労働時間も長い。2月までの3カ月では、昨年12月が367時間、1月353時間、2月322時間。サラリーマンの月の法定労働時間(1日8時間、週40時間)は160時間程度だが、その倍以上の時間である。

実際に2018年2月、福井県のセブン-イレブンの加盟店では豪雪で店員が出勤できなくなり、夫婦で2日続けて50時間以上働き、妻が過労で倒れて救急搬送されたことが大きく報道された。

精神・肉体的疲弊にとどまらず経済的にも苦境に立たされている。3月6日のユニオンの記者会見に同席した土屋直樹武蔵大学教授の調査によると、大手チェーンの加盟店の営業利益(加盟店の家族の給料など)は400万円以下が全体の4割を占めている。そして600万円以下で7割超、800万円超は1割程度だ。

とくに加盟店の多くを占める本部が土地・店舗を用意する単店経営の場合、300 ~ 600万円台の収入が典型的だと指摘している。比較的高い600万円でも夫婦2人で割ると1人300万円にすぎない。

だが、土屋教授の調査対象時期は2015年当時のものであり、近年はアルバイトの時給が高騰している。アイデムのパート・アルバイト募集時平均時給調査によると、2015年3月のコンビニスタッフ平均時給は東日本エリア836円(東京都は917円)。2019年2月は同964円(同1042円)に上昇している。金額で100円超、率にして13 ~15%の増加だ。

それに対して1店舗当たり1日平均売上高は15年以降横ばい状態が続いている(JFAフランチャイズチェーン統計調査)。売上高が変わらない中での人件費増が加盟店の利益を圧迫していることになる。

社会インフラのコンビニが減少する可能性

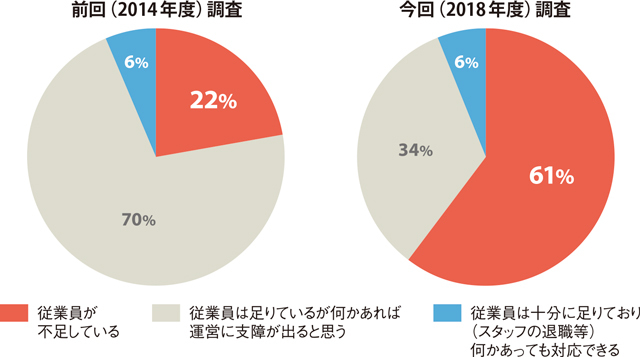

こうした状況は経済産業省の「コンビニ調査2018」(3月26日)でも明らかにされている。「従業員が不足している」と回答したコンビニは全体の61%。「足りているが何かあれば運営に支障がでると思う」が34%である。コンビニに加盟したことに「満足していない」割合が2014年度の17%から18年度は39%に達している。満足していない理由の上位2つは「想定よりも利益が少ない」「労働時間・拘束時間が想定していたより長すぎる」となっている。

ユニオンの酒井委員長も「今の状態が続けばコンビニが半分になる危険もある。社会インフラとしての機能が失われれば国民、都民、町民が困ることになる」と危惧する。

そうであれば、コンビニ本部と加盟店主が営業時間も含めた現行の経営のあり方について話し合い、持続可能な経営モデルを再構築すべきだろう。だが、コンビニ各社は10年も前から加盟店と個別には交渉するが、団体交渉はしないという立場を堅持している。

2010年3月、コンビニ加盟店ユニオンがセブン-イレブンの団交拒絶を理由に岡山県労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。もともとコンビニ加盟店主たちは経営のあり方をめぐり本部との話し合いを求めたが、拒否され、やむなく労働組合を結成した経緯がある。それでも交渉に応じなかったために労働委員会に対して不当労働行為の救済申し立てをしたものだ。

そして2014年3月、岡山県労委はコンビニ加盟店主は労働組合法の労働者であるとしてセブン-イレブン本部に団体交渉に応じるようにという救済命令を出した。続いてファミリーマート加盟店ユニオンが2012年12月に同様の趣旨で東京都労働委員会に救済申し立てを行い、2015年4月に都労委は団交応諾命令を下している。

しかし、ファミリーマートとセブン-イレブンの両社は命令を不服として行政機関の最終審にあたる中央労働委員会に再審査を申し立てていた。そして今年3月15日、中労委は両事件について団体交渉応諾を命じた初審の岡山県労委と都労委命令についてコンビニ加盟店オーナーは労組法上の労働者ではないとして救済申立を棄却する逆転命令を出した。

深刻な人手不足による運営難が加速

●コンビニにおける従業員の状況

ビジネスモデルのあり方を含め、解決の道を探るべき

しかし、加盟店オーナーが労働者であるか否かは別にしても、このままではコンビニ加盟店と本部側の協議のテーブルにつくことなく人手不足に起因する経営問題は何も改善されないことになりかねない。実は今回の中労委命令では、加盟店と本部との間に「交渉力の格差」があることを前提に異例ともいえる以下の「付言」をつけている。

「(交渉力)格差に基づいて生じる問題については、労組法上の団体交渉がという法的な位置づけを持たないものであっても、適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組み、とりわけ、会社側における配慮が望まれる」

付言の背景には昨年秋の結審後に中労委の山川隆一会長の和解提案がある。提案内容は労組法上の団体交渉であるかどうかの対立はさておき「コンビニ運営のあり方やその他の問題について加盟店団体と本部との間でお互いに協議する仕組みをつくる」というものだった。加盟店ユニオンは労働組合に関係なく団体として協議する場が設定されれば訴えを取り下げるつもりだったが、本部側が拒否したことで和解は成立しなかった。

中労委の「付言」だけではなく、経済産業省も動き出した。世耕弘成経産相は4月5日、コンビニ8社の首脳らを経産省に呼び出し、前出の調査結果に表れている加盟店主の不満を解消する行動計画を各社ごとに早急につくるように要請した。行動計画にはFC運営のあり方、本部と店主の役割分担、本部のサポート体制などが盛り込まれる予定だ。

コンビニは各種の住民サービスや地域の安全対策の拠点として今では社会インフラとして期待されている。だが、人手不足や経営悪化によって経営基盤が崩れると、その役割が機能不全に陥ってしまいかねない。現行のビジネスモデルのあり方を含めて、現場をよく知る加盟店との話し合いによって解決の道を探るべきだろう。

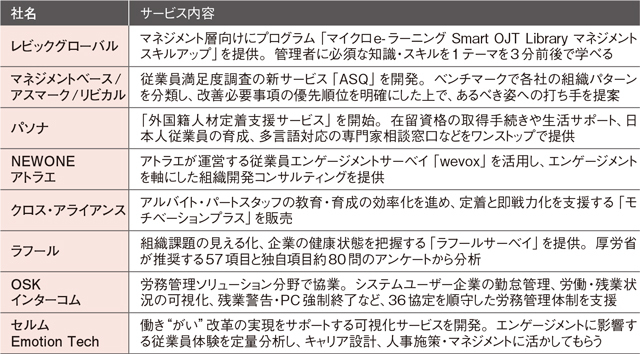

働き方改革や人材確保の支援サービスが増えている

●マネジメント・組織力向上、人材の定着・活躍を支援するサービスの内容

【関連記事】

- 2024年度最低賃金が歴史的引き上げ、人材流出で人手不足倒産が増える可能性も

- 2024年問題で人手不足倒産増加? ゆるブラック企業化で人材流出も

- 遅すぎた就職氷河期世代の就労支援 政府は人手不足業界への誘導を狙う