2023年は有価証券報告書への人的資本情報の開示が義務化され、人的資本経営に対する注目が高まる年になる。企業の持続的成長をけん引できる人材を獲得するための人事・賃金制度の改革が本格化しそうだ。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

バブル崩壊以降、付加価値創造よりも賃金を抑制する事業戦略を優先させてきた

2022年は物価上昇による40年ぶりのインフレ率、それに伴う実質賃金の低下が大きな話題になった。23年は賃上げ及び賃金制度、その延長である人材獲得競争力が問われる年になるのは間違いない。

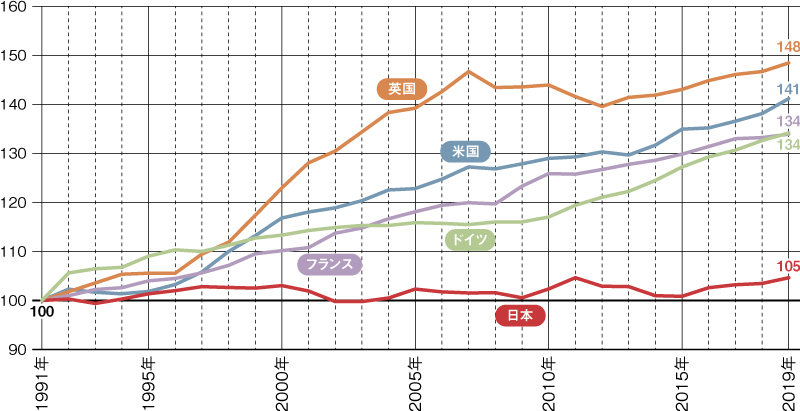

日本だけが賃金が上がらない理由としてマクロ的にはデフレ経済説、株主配当・内部留保肥大説、労働移動停滞説など諸説ある。しかし企業の行動を歴史的に見ると、最大の原因はバブル崩壊以降、付加価値創造よりもコスト削減、つまり賃金を抑制する事業戦略を優先させてきたことにある。

1995年に日本経営者団体連盟(日経連=現経団連)が発表した「新時代の『日本的経営』」で提唱した有期雇用契約の活用、その後の国の「派遣労働の規制緩和」による非正規雇用者の増大もその一つである。一方、ミクロの面では企業内部で正社員の賃金抑制が進んだ。基本給はベースアップ(ベア)と定期昇給(定昇)が賃上げの2大要素であるが、最初に手をつけたのがベアの廃止・縮小だった。

実際に厚生労働省の調査によると主要企業の賃上げ率は1997年の2.90%をピークに下降し、2002年以降の「いざなみ景気」下でも1%台で推移し、定昇のみのベアなし時代が長く続いた。さらに2000年初頭には定昇の凍結・見直しにも着手。経営側の春闘方針である日経連の「労働問題研究委員会報告」(2002年)は「これ以上の賃上げは論外、ベア見送りにとどまらず、定期昇給の凍結・見直しなどが求められる」と企業に発破をかけている。

定昇は1990年代前半までは、大手企業であれば入社時から定年退職の60歳まで支給されていた。しかし2000年以降、定昇額の縮小や支給年齢の前倒し、あるいは廃止など見直しが進んだ。2004年の産労総合研究所の調査(春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス)によると、定昇について「現状を維持する」企業が30.2%、制度は維持するが「定昇額を縮小」する企業が26.4%、「適用対象を限定する」企業が15.1%。今後「定昇制度は廃止する」企業が17.0%となっていた。

その後2013年に日本生産性本部が上場企業に実施した調査(第14回日本的雇用・人事の変容に関する調査)では、定昇がある企業は67.6%。定昇がある企業でも定年まで定昇がある企業は17.6%に減少。「特に年齢や勤続年数に応じた定期昇給はない」企業が29.4%と約3割に達した。ベアの廃止・縮小に加え、定昇の廃止・縮小や適用年齢の制限が基本給の上昇を阻んできたのは間違いない。

加えて「所定内手当」の家族手当や住宅手当などの生活関連手当にも切り込んでいく。人事院の調査によると家族手当の支給企業は、2005年は83.1%だったが、19年に78.0%、21年は74.1%と減少傾向にある。住宅手当を支給している企業は04年の56.1%から19年に52.2%に漸減している(「職種別民間給与実態調査結果」)。また経団連・東京経営者協会の2020年の調査によると、従業員500人以上企業の家族手当支給企業は76.9%、住宅手当は59.5%となっている(「昇給・ベースアップ実施状況」)。さらに今後家族手当を全廃または縮小すると回答した企業は合計8.6%、住宅手当は9.2%と1割近くに上っている。

30年にわたって賃金の抑制が続いた

●1人当たり実質賃金の伸び率の国際比較(1991年=100)

主要産業の高卒初任給が最低賃金を下回る異常事態

賃金の低下を象徴するのが、最低賃金が高卒初任給に肉薄している現実だ。昨年10月1日から最低賃金(最賃)がアップし、地域別最賃の全国加重平均は前年を31円上回る961円。過去最高額の3.3%アップとなった。最も高い東京都は31円アップの1072円だが、東京都の最賃を単純に試算すると月額17万1520円(1072円×160時間)だ。

産労総合研究所が調査した2022年度の高卒初任給の平均は17万3032円。企業規模別では大企業17万6269円、中堅企業(従業員300〜999人)17万1470円、中小企業17万2077円(0.93%増)。最賃が正社員の高卒初任給に肉薄していることがわかる。

そして連合の2022春闘の企業内最低賃金の回答集計(月額・11月7日)によると、製造業の回答額は16万5962円、金融・保険が17万6050円。企業内最低賃金は高卒初任給を想定しているが、金融・保険を除いて東京都の最賃を下回った。主要な産業別労働組合の回答も東京都の最賃を軒並み下回っている。

電機連合が16万6903円、基幹労連が16万6514円、電力総連が16万7400円だ。日本の基幹産業といわれる自動車産業で組織する自動車総連も16万4231円。

自動車総連は2020年の春闘要求で初めて企業内最低賃金を「18歳16万4000円以上」とする労使協定方式を盛り込み、22年も高卒初任給に準拠した「18歳16万8000円以上」での協定化を掲げた。しかしこの水準すらも東京都の最賃を下回る。

そもそも日本の最低賃金制度は1959年、当時多かった中卒初任給の最低額を決定する業者間協定方式の法制化に由来する。労働者を抜きに使用者だけで中卒初任給を基準に最賃を決める方式に労働組合からも批判が相次ぎ、1968年に法改正により公労使三者の審議会方式が基準となり、その後、現在につながる全都道府県での地域別最低賃金や目安制度が発足し、最賃が上昇していく。

つまり最賃の出発点は中卒初任給を下回らないとするまさに最低の賃金水準だった。ところが今や高卒初任給が最賃を下回るという60年前の状況に逆戻りしている。しかし、賃金抑制による企業の競争力維持策はもはや限界に達し、賃上げは不可避だ。賃金低迷が消費支出を抑制し、企業がさらなる低価格戦略に走るというデフレスパイラルの悪循環が人口減少下の日本経済をシュリンクさせたことは間違いない。

加えて原材料の高騰や円安という外発的な物価上昇だ。消費者物価指数は40年ぶりの3%台に突入している。昨年の春闘の平均賃上げ率は連合の集計結果は2.07%(22年7月5日発表)。賃上げ率が物価上昇率を下回るという事態を解消しなければ可処分所得の減少で国民経済はさらに疲弊する。すでに終戦直後の物価高騰時に登場した「インフレ手当」を支給する企業も登場している。

過去の春闘の賃上げ交渉では「過年度物価上昇率」を加味することは労使の暗黙の合意事項となっている。経団連の十倉雅和会長もベア容認の姿勢を打ち出している。少なくとも物価上昇分の3%の賃上げは日本経済再生には必要不可欠だろう。

賃金抑制で人材獲得力が低下、ジョブ型賃金への移行は進むか

さらに賃金抑制の歪みで企業の人材獲得競争力が失われている。デジタル化などイノベーションによる付加価値創造のためには優秀人材の獲得が不可欠だが、今では新卒を含めて外資系企業に奪われつつある。すでに一部の企業が新卒初任給を25〜30万円に引き上げる動きもあるが、まさに人材獲得や流出への危機感の表れだ。

ただし、初任給を引き上げると在籍社員も含めて全体の賃金の底上げが必要になる。とくに年功的賃金体系の企業の人件費は膨れ上がる。加えて改正高年齢者雇用安定法の70歳までの就業確保の重い負担ものしかかる。今年はその負担を緩和するための賃金制度の改革がより一層進むことになるだろう。その一つが従来の職能給からジョブ型賃金に代表される「職務・役割給」導入の加速だ。

勤続年数や能力・経験など「人基準」で昇給していく職能給を廃止し、職務や役割など「仕事基準」で給与を決める職務・役割給の導入は、日立、富士通、ソニー、東芝をはじめ従業員34万人を抱えるNTTグループも導入している。労務行政研究所の「人事労務諸制度の実施状況調査」(2022年)によると、職能資格制度導入企業は54.5%、役割等級制度42.5%、職務等級制度32.9%となっている。

職務・役割給の導入は、諸手当との関連では仕事基準である以上「ジョブ(職務)や成果とは関係のない生活手当を支払う必要はない」という理屈によって基本給の一本化を加速させる。同時に日本の職務・役割給は職責を果たせなければ管理職でも降格・降給が発生する。40代以降の比較的給与が高い層の賃金を抑制できるなど、基本給の変動費化が進み、経営のフリーハンドの余地も広がる。

政府もその動きを後押しする。岸田文雄首相は昨年11月に開催された「新しい資本主義実現会議」において、企業に「経験者採用を進めていくためにも、個々の企業の実状に応じて、日本型の職務給への移行等の賃金の在り方をご検討いただきたい」(議事要旨)と語っている。また、6月までに職務給のへ移行を含む労働移動円滑化のための指針を取りまとめると表明している。

政府の狙いはリスキリング(学び直し)による労働移動による賃上げにあり、首相も「労働者に成長性のある産業への転職の機会を与える労働移動の円滑化、そのための学び直しであるリスキリング、これらを背景とした構造的賃金引上げの3つの課題に同時に取り組む」(議事要旨)とし、さらに「企業間・産業間で労働移動したい方は円滑に移動できる労働市場を作り上げます」と言っている。

人的資本経営に向けて人材課題の把握が必要

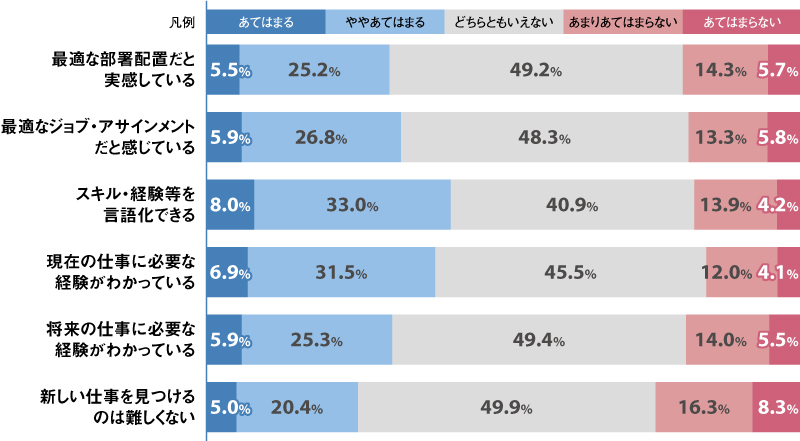

●働く人の仕事やスキルに関する自己認識(n=10,459)

政府はリスキリング助成で成長産業への転職を促す

人への投資については3年間で4000億円、5年で1兆円に大幅に拡充するとし、企業等への助成金の拡充によって個人・企業にリスキリングを促し、労働市場を整備することで成長産業への転職を促進するというシナリオだ。もともと少ない日本の職業能力開発予算を増やすことは結構なことである。だが賃上げにつながる「労働移動の円滑化」に結びつくのかどうかは微妙だ。

リスキリングの質も問われる。リスキリングは企業内の業務上必要な知識やスキルに関する職業能力の再開発を短期間に行うことを意味する。つまり新規事業など企業のビジネスモデルに合致するスキル教育を施すことだが、それを国レベルで実現するには、どういうスキルを修得すれば、どの産業の職種で働けるのかという道筋が明確でなければ、個人もリスキリングへの意欲も涌かないだろう。

この点に関して厚労省の幹部は「就職先がどこになるかということが大変重要だ。就職できても非正規の仕事が中心になってくると、なかなか賃上げに結びついていかない。これから検討し、しっかりと対応していかないといけない」と語る。厚労省の令和5年度予算案では委託を含む職業訓練を増やしていく計画だが「実際に労働移動が全体の数としてどのくらいになるのか、これから予算を執行していく段階で整理しながら見極めていく必要がある」(同省幹部)と言う。

一方、企業にとってリスキリングは必至だ。デジタル経済化の進行やビジネスモデルの変革も求められている中で、従業員の再教育が不可欠になる。日立製作所や富士通をはじめIT系企業中心にデジタル人材の育成に向けて大規模なリスキリング投資を行っている企業もある。だが、企業の人口構成で考えると、最もリスキリングを必要とし、戦力化が求められるのは50歳代のミドルシニア層だろう。

キャリア開発研修を手がけるジェイフィールの片岡裕司氏は「今後10年で50歳以上が組織の半分程度になるのが当たり前の時代になる。すでに大手企業の中には再雇用者が4分の1を占め、50歳以上が50%を超えるところもあれば、5年後に80%を占める企業もある。多くの企業で50歳以上が3〜4割を占め、10年後には5割以上になり、まさにミドルシニアはデジタル経済のど真ん中で新しい仕事をしなくてはいけない」と指摘する。

ボリュームゾーンとなるミドルシニアの再教育をどうするのか、今年は大きく問われることになる。

持続的成長を実現するための人材投資に注目が集まる

それ以外にも今年は多くの課題が待ち受けている。株主重視から従業員を含むステークホルダー重視経営への世界的な流れの中で、人をコストではなく資本と位置づける人的資本経営が叫ばれている。ESGのS(社会)、SDGsの8番目の目標(働きがい等)の実践が投資家からも注目されている。

企業にとっても競争力の源泉である人材投資が持続的成長に不可欠であることが改めて認識されている。その一つの具体的政策として金融庁は、2023年3月期の有価証券報告書から人的資本情報についての開示を義務付けるため、昨年11月7日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」に関わる「有価証券報告書等」の記載事項についての改正案を公表。開示義務の中に女性管理職比率、男性の育児休業取得率、男女間賃金格差が入った。

政府が策定した「人的資本可視化指針」に基づいた非財務情報の開示も求められてくるが、矢面に立つのは人事部だ。一時的な賃上げだけの対症療法的な対応はもはや通じなくなるだろう。少なくとも今後10〜20年先の経営を展望した経営戦略と一体となった人事戦略と、それに基づいた施策の着実な遂行が人事部に求められている。

【あわせて読みたい】

人的資本を投資家が評価 人材育成の追い風となるか

人事部の栄光と凋落~岸田政権が後押しする「人的資本経営」

人材のシェアリングが切り拓く日本企業のイノベーション