企業のメンタルヘルス支援を専門とする公益財団法人日本生産性本部 根本忠一氏に、メンタルヘルスについての基本的な考え方からストレスチェック制度の活用ポイントまで、解説してもらいます。そもそもメンタルヘルス対策とは何か、ストレスチェック制度の成り立ちや取り組みの実態などについて説明します。

ストレスチェック施行後のいま

メンタルヘルスが社会問題として大きく注目されたのが1998年、年間の自殺者が3万人を突破した年でした。自殺者とメンタル不調者の増加を受けて厚生労働省は労働安全衛生法を改正し、様々な施策を打ち2015年12月からストレスチェック制度をスタートさせました。

ストレスチェックという言葉から誤解を受けやすいのですが、不調者のスクリーニングが目的ではありません。健康への気づきを促すことで「メンタルヘルス不調者発生の一次予防」と「働きやすい職場づくりを通じた生産性向上」のふたつの実現を目的にしました。

最近の発表(「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」厚労省2022.3)によると令和2年度の実施事業所の割合は84.9%に達し、数値の上では制度が浸透していると言えるでしょう。

「労政時報第4034号(2022.4.22)」は企業の具体的な実施内容を報じていますが、複数回答で最も多いのは「ストレスチェック」94.9%、次に「メンタルヘルスに関する相談体制の整備」85.1%、「社内報、イントラネットなどによる情報提供」50.3%と続きます。

しかし、私の知る何人かの人事担当からは「取り組んではいるが成果が上がっているとは思っていない」と聞いています。これが本音なのでしょう。

日本生産性本部の「第10回『メンタルヘルスの取り組み』に関する企業アンケート調査」によると、企業のストレスチェック制度の実施目的(複数回答)をたずねたところ、「法制義務化対応」が全体の91.4%で、「セルフケアによる不調者発生予防」が83.5%、「職場環境改善のため」が83.5%となっています。

この結果からは「法律だから」が一義的になっている印象を受けます。当初、厚労省の期待した不調者予防と職場の生産性向上の両輪がうまく回っているとは言い難い、それが現状ではないでしょうか。

何のためのストレスチェックか

そもそもメンタルヘルスへの本格的な取り組みは国として初めてのことで、試行錯誤を経て世界に例を見ないストトレスチェック制度はできたのです。制度を作った人々はこの制度ひとつでメンタルヘルスの問題をすべて解決できるとは思っていなかったと思います。

当初から完ぺきな制度としてスタートしたわけではなく、国が道筋を示すことで、各企業の主体的な取り組みを促したと私は受け止めています。

“制度を作りそれを運用することで良き職場環境を作り、生産性の高い企業を育てたい”という作った側の理想に対して企業の受け止め方には温度差があったように思います。

制度発足当時、宿題とされた「50人未満の事業所の実施の義務化」と「集団分析の義務化」が今においても足踏みしているのはそうした事情が影響しているのではないでしょうか。

ストレスチェック制度の課題(複数回答)について先の労政時報によると、「結果の活用(集団分析に基づく職場改善に向けた取り組みなど)」が73.8%で最も多く、それがボトルネックになっているようです。次は「高ストレス者の面接指導への働き掛け」で45.1%です。

そして興味深いのは「ストレスチェック運用の形骸化」が36.0%となっていることです。“法律だからやっている”のであれば、形骸化は避けられません。

「結果の活用」については、ストレスチェックの分析結果を活用した事業所は、79.9%となっていますが、問題はその数値比率よりも中身です。企業の現場からは「集団分析結果は管理職止まりになって現場には降りてこない」「事務局からデータは送られてきたけどどう使うかわからずそのままにしている」そんな話をよく耳にします。

実態として多くの企業は不調者対応にとどまり 、挙句の果てにはお金をかけず手間をかけず「法律の定める通り」調査をまわしている、そうした企業は少なくないように思います。

「メンタルヘルス」その言葉の誕生

1970年代、日本生産性本部に小さなプロジェクトが立ち上がりました。『古代への情熱』の主人公シュリーマンの名を冠し、<シュリーマンプロジェクト>と名付けられました。名前を聞いただけでもその思いがどれほどのものだったかは大いに想像がつきます。

ありえない事故がなぜ起こるのか、能力のある人がなぜ力を発揮できないのか、こうした企業の現場の現実問題を、医療ではなく経営の視点から心の問題として捉え研究をスタートさせたのです。

うつ病も自殺も増えるずっと前の時代のことでした。 当時は、心の問題イコール精神病対策と誰もが思い、専門家からも企業からも、素人が口をはさむな、という反発があったと聞いています。

しかし志ある一部の精神医療、心理学、企業、労働組合の人々が生産性本部に結集したのでした。ちなみにそのリーダーは結核をおしてこのプロジェクトを推進しました。その情熱には自分の上司ながら頭が下がる思いです。

働く人の心の問題を「メンタルヘルス」と名づけ、それを数値化して分析するための心理調査を開発し日本の産業界、日本の勤労者のためのメンタルヘルスがスタートしたのでした。

追い風をくれた健康保険組合と労働組合

病気のイメージと一線を画す造語として世に問うた「メンタルヘルス」でしたが、以上の通り船出は厳しいものでした。

人間尊重を掲げ、個人の健康と組織の活性化の同時実現を目的とする、と言ったところで理解してくださるのはほんの一部、多くの企業の人事の人たちは、「精神疾患は個人の問題だから医者にまかせればいい」と考えていた時代でした。産業ストレスを研究する方々も今でこそ「メンタルヘルスは経営課題」と言われますが、当時はなかなか理解を得られませんでした。

そんな中で生産性本部の訴えるメンタルヘルスの広がりを支えてくれたのは健康保険組合と労働組合でした。当時財政がひっ迫していた健保において、治療から予防へと軸足を変えるところが増えてきてメンタルヘルスにも白羽の矢が立てられました。

しかし現実にはその具体的方法が見つからず理念にとどまらざるを得ないのが現実でした。 労働組合においては戦後の労働運動が落ち着きを見せ始め、自らの方向性が見えてきた成熟期を迎えていました。

これまでは労働条件を上げて生活を向上させることに主眼が置かれていましたが、成熟社会に入ることで「心の時代」という言葉も生まれ、労働組合の本分として「人間尊重」を強く意識し出したことと呼応していたように思います。労働組合の存在価値とメンタルヘルスの理念はつながったのです。

労働組合の方たちは自分たちの問題だと捉えたからこそ温かい理解を示し、ともに真剣に取り組んでくれたのです。劣勢に立たされた時こそ、理念・理想でつながり総力戦をかけ自分の会社のためにそれぞれが自分の持ち場でできることをする、そこに私は希望を見出していました。

対費用効果からの脱却

メンタルヘルスが徐々に浸透し出した1990年代、一部の企業の人事担当者は社内の説得の為に「対費用効果」にこだわりました。

生産性本部でメンタルヘルスのセミナーがあった時に、ある企業の人事担当役員が事例を発表されました。その時に参加者から「対費用効果をどう考えていますか?」という質問がありました。

その役員は少し押し黙った後に口を開きこう答えました。「対費用効果ですか? 人にお金をかけて元を取ろうなど甘いことを考えていませんよね? うちは必要経費です」

最近は「人的資源」を「人的資本」と呼ぶようになりました。それは人材をコストとしての視点から、価値を生み出す投資と考えられるようになったことを意味します。

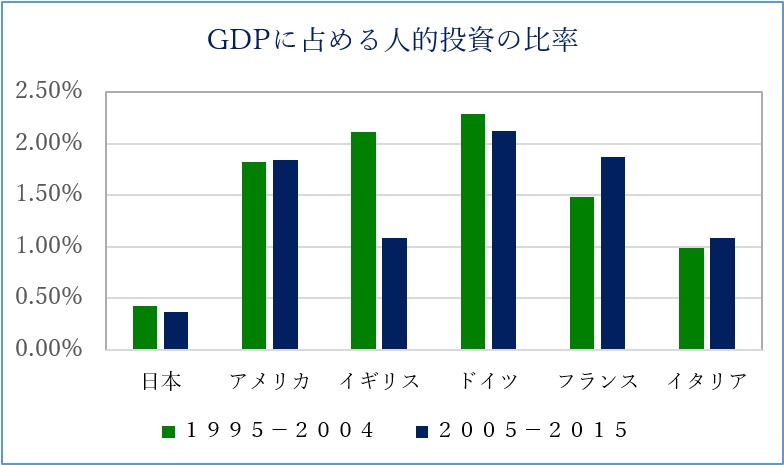

下の図は生産性白書2020の人材育成投資額の国際比較ですが、対GDP比でみると日本は、主要国の中で意外にも極めて低い水準です。

厳しい時代にあって人に期待しそこにお金をかけるかそれが問われています。まさに幕末の長岡藩小林虎三郎の「米百俵」です。

「百俵の米も、食えばたちまちなくなるが、教育にあてれば明日の一万、百万俵となる」

メンタルヘルスはストレス対策だけではない

業務負荷を減らせばメンタルヘルスが良くなるならば、仕事をさせないのが一番です。そんなことを言っていたら企業はつぶれてしまわないか、それが、企業がメンタルヘルスにコミットし切れない大きな理由だったのではないかと思います。

一方で時代の流れとして、組織が社員にストレスを強いることで利益を生み出すという理屈はもはや今の時代通用しません。そんなことを言ったら若い人たちは見切りをつけて辞めていくでしょう。

かつての時代のように、厳しくとも安定した企業で働くことに価値を見出しにくくなってきました。 この国において働く人の心が自分の組織から離れて来ています。

国際比較においてどんな調査でも日本人の帰属意識はほぼワーストです。帰属意識の低下を甘く考えてはいけません。自分の会社の業績が落ち危機にさらされたときに、身を挺して会社を守るよりも、早く見切りをつけたほうが良いと考える人間が増えているということなのです。

なぜそうなったのか、現場で働く人たちへの敬意が薄れ、組織に大切にされている実感を見失ったからのように思えてなりません。

経営戦略としてのメンタルヘルス

かつてのオイルショックやプラザ合意による円高危機など企業が業績不振に陥った時にそれを救ったのは現場の人々の努力と叡智でした。小集団活動やTQCなどその業務改善は現場の主体性と自発性で成り立っていました。その現場が今元気をなくしているように見えます。

健康経営、働き方改革、ウェルビーイング、これらの言葉がネットを賑わしています。企業としては当然のごとくそこに取り組みのメリットがあると思うから取り組むのでしょう。問題はそれが社員にどう映るか、その吟味が人事担当に問われているということです。

メンタルヘルスに取り組む評判の良い会社の社員に、「その恩恵にどうあずかっていますか?」とたずねたことがあります。すると「自分たちにはまるで実感がない」という声が返ってきました。働きやすいという印象は、新人の採用活動には優位になります。しかしある人事の方は、「すぐ入るけれどすぐ辞める」とも語っていました。

メンタルヘルスの目的は採用を優位にすることではありません。まして一部のストレス疾患のためだけのものではありません。今いる社員を元気づかせ全社一丸となって活躍してもらうためにあります。人間の一番の幸福は、どんな成功を収めるかではなく、今を一生懸命働き生きることに喜びを感じることにあります。企業が考えなくてはならない「人間尊重」の基盤はそこにあるのです。

ぶれずに、人に期待し人を育てる施策を組み、社員と企業が本物の信頼関係を構築できるかが今問われています。その上に立って人を活かし組織を活性化させる経営戦略を構築しないといけません。そこに関わるのがメンタルヘルスです。

【あわせて読みたい】

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は6割弱

メンタル疾患による退職トラブルの事例

従業員と産業医・産業看護職の面談データを分析し、休職・離職を予防