2023年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、こども・子育て政策の強化策として、2026年4月から「子ども・子育て支援金制度」が始まる。支援金は全世代・全経済主体を徴収対象とし、こどもや子育て世帯を社会全体で支える取り組みだ。子を持たない独身者からの支援金徴収が想定されることから「独身税」とも揶揄される等、賛否両論ある制度だが、導入の背景や具体的な内容について、丸山博美社会保険労務士に解説してもらう。(文:丸山博美社会保険労務士、編集:日本人材ニュース編集部)

「子ども・子育て支援金制度」とは

「子ども・子育て支援金制度」とは、こどもや子育て世代に対するさらなる給付拡充のための財源確保を目的に、2026年4月以降、医療保険料とあわせて、すべての被保険者及び企業から徴収される拠出金制度のことです。

本支援金制度に基づき、2026年度に6000億円程度、2027年度に8000億円程度、2028年度以降は1兆円程度の徴収が見込まれています。

「子ども・子育て支援金制度」はなぜ必要か

本支援金の徴収対象は、医療保険に加入するすべての被保険者及び企業です。直接的に支援を受けられる子育て世帯であれば比較的納得感をもって拠出できるでしょうが、一方で、子どもを持たない世帯、すでに「子ども・子育て拠出金」の名目で拠出金を納めている事業主にとっての負担感は否めないでしょう。

しかしながら、少子化が今後日本にもたらす影響に鑑みれば、これに歯止めをかけるための対策には社会全体で取り組むべきではないでしょうか。

「こども未来戦略」によると、「若年人口が急激に減少する 2030 年代に入るまでが、こうした状況を反転させることができるかどうかの重要な分岐点であり、2030 年までに少子化トレンドを反転できなければ、我が国は、こうした人口減少を食い止められなくなり、持続的な経済成長の達成も困難となる」とのこと。加えて、「若者・子育て世代の所得を伸ばさない限り、少子化を反転させることはできない」旨が明記されています。

もし仮に、少子高齢化に歯止めをかけることができなければ、いわゆる2030年問題及び2040年問題として想定される労働力不足と社会保障制度の維持困難等、日本の社会・経済の構造全体に深刻な影響がもたらされます。2030 年までがラストチャンスである今、全ての世代の国民一人一人の理解と協力を得ながら、次元の異なる少子化対策の推進が必要なのです。

なお、政府は金銭面での子育て世代の支援と併せて、ライフプランの多様化や結婚観の変化に対応した施策、若い世代の所得・雇用対策、働き方改革等の観点からも、少子高齢化問題に対応していくこととしています。

参考:こども家庭庁「こども未来戦略 ~ 次元の異なる少子化対策の実現に向けて ~」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/pdf/kakugikettei_20231222.pdf

従来の「子ども・子育て拠出金」とは何が違う?

前項で少し触れましたが、現状、厚生年金保険の被保険者を使用する企業は、「子ども・子育て拠出金」を負担しています。2026年度から導入される「子ども・子育て支援金」同様、こちらも子育て支援を目的とする拠出であるため、企業側にとっては混乱の元となるかもしれません。 「子ども・子育て拠出金」と「子ども・子育て支援金」は、以下の点で異なります。

子ども・子育て拠出金

創設当初は、児童手当の原資として開始。次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することにより、将来の労働力の維持・確保にもつながるとの観点から、厚生年金保険被保険者を使用する企業による全額拠出。

現在では、児童手当の他、仕事と家庭の両立を支援する事業として、放課後児童クラブ、延長保育事業、病児保育事業、企業主導型保育事業、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業、0~2歳児に係る保育の運営費等に充当。

参考:こども家庭庁「子ども・子育て拠出金事業について」

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/1bd66626-02b3-4966-8f38-20659fea0f1f/457e5ee9/20250318_councils_jigyounushi-kyougi_1bd66626_04.pdf

子ども・子育て支援金

児童手当の拡充や、こども誰でも通園制度、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付等、子育て支援と少子化対策の原資として開始。

少子化・人口減少の危機的状況を背景に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、高齢者や事業主を含む全世代・全経済主体から、医療保険料とあわせて拠出。

参考:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

被保険者一人あたり、いくら払うことになる?

子ども・子育て支援金の具体的な負担額は、国が示す支援金率により算出されます。現段階では、2026年度から2028年度にかけて段階的に支援金率の引き上げを行いながら、制度構築が図られる予定となっています。

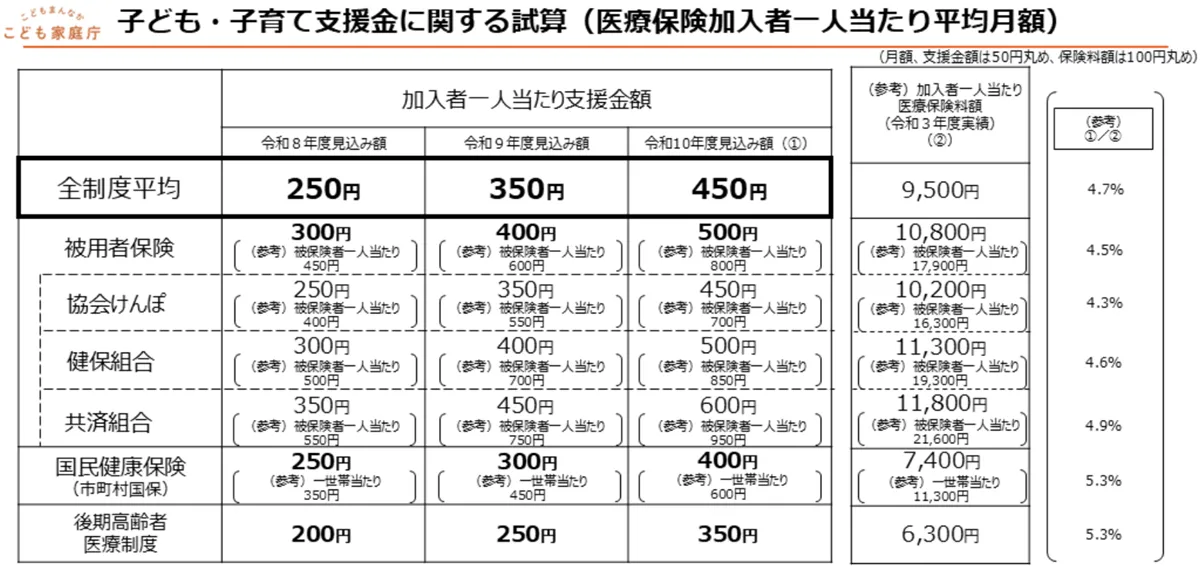

以下は、こども家庭庁が公開する、医療保険加入者一人当たりの平均月額です。

各人の具体的な支援金額は、加入する医療保険制度、所得や世帯の状況等によって異なります。上図より、2028年度の想定では、「全医療保険制度加入者一人当たり平均で月額450円程度」「医療保険制度別にみると、健康保険組合や協会けんぽなどの被用者保険で月額500円程度、国民健康保険で月額400円程度、後期高齢者医療制度で月額350円程度」となっています。

ただし、この金額はあくまで「平均」であるため、被用者保険加入者の年収に応じた支援金額の変動が想定されます。ご参考までに、2028年度の年収別支援金額については、年収200万円の場合350円、年収400万円の場合650円、年収600万円の場合1000円、年収800万円の場合1350円、年収1,000万円の場合1650円との試算があるそうです。

なお、この金額は事業主負担分を除いた被保険者拠出分であり、被用者保険では別途事業主からの拠出もあります。

企業においては、支援金徴収に向けた準備を進めましょう

子ども・子育て支援金制度は、2026年4月1日施行予定です。よって、徴収開始は2026年4月分保険料(5月納付分)からとなります。全額企業負担の子ども・子育て拠出金とは異なり、子ども・子育て支援金には従業員負担がありますので、あらかじめ被保険者へのアナウンスを行います。

併せて、給与計算において被保険者ごとの支援金の算出・徴収が行える様、準備を進めましょう。具体的には、給与計算ソフトを導入している場合には対応に係る開発元への確認が、自社で開発した給与計算システムを活用されている場合にはシステムの改修が必要になります。

丸山博美(社会保険労務士)

社会保険労務士、東京新宿の社労士事務所 HM人事労務コンサルティング代表/小さな会社のパートナーとして、労働・社会保険関係手続きや就業規則作成、労務相談、トラブル対応等に日々尽力。女性社労士ならではのきめ細やかかつ丁寧な対応で、現場の「困った!」へのスムーズな解決を実現する。

丸山博美(社会保険労務士) の記事一覧