DX(デジタルトランスフォーメーション)の遅れは企業の存続を危うくするという経営者の危機感は強く、DX人材の確保は人事部門の重要な課題となっている。ビジネスの高度化に対応するための専門性が一層求められるようになり、多様な働き方も広がる中、ジョブ型雇用への関心が今まで以上に高まっている。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

テレワーク普及に伴う、空前の「ジョブ型雇用」ブーム

新型コロナウイルスの流行を契機としたテレワークの普及など働き方改革が進んでいるが、その一環として2020年以降、「ジョブ型雇用」ブームが起きている。

リクルートキャリアの調査によると導入企業は12.3%、従業員5000人以上の企業では19.8%となっている。「導入していないが、検討中である」企業が23.5%、従業員5000人以上になると28.3%と、大企業ほど導入への関心が高い(「ジョブ型雇用に関する人事担当者対象調査」(2020年9月26日〜30日)。導入の理由は「特定領域の人材(デジタル人材など)を雇用するため職種別報酬の導入が必要」(54.3%)、「新型コロナウイルスの影響により、テレワーク等に対応し業務内容の明確化が必要」(46.3%)と回答している(複数回答)。

経済のデジタル化がコロナ禍で加速しており、事業のイノベーションや新たなビジネスモデルを生み出すDX人材などの優秀人材を外部から獲得したいとの思いがある。一方、個人の自立度や自己裁量が大きいテレワークの普及で親和性が高いジョブ型に関心が高いこともうかがえる。

大手印刷会社の人事部長も「自立した社員が自らキャリア形成を描き、自身の成長と同時に会社の業績向上に結びつく働き方改革は、実はコロナ前からの課題だった。それがコロナ禍で時間や場所にとらわれない働き方の重要性がより浮き彫りになった。人事制度も当社は職能等級制度であるが、今後はジョブを意識した働き方への移行は避けて通れない課題だと考えている」と語る。

メンバーシップ型のメリットを活かしながら、ジョブ型を組み合わせるとは?

しかしジョブ型雇用といってもその定義は曖昧だ。ジョブ型雇用の導入を最初に提唱したのは経団連だ。春闘の指針である2020年版「経営労働政策特別委員会報告」でジョブ型雇用を提唱。今年の春闘に向けた21年版でも改めてジョブ型雇用の必要性を説いている。

「2020年版報告では、『メンバーシップ型雇用』のメリットを活かしながら、特定の仕事・職務、役割・ポストに対して人材を割り当てる『ジョブ型雇用』を各企業にとって適切な形で組み合わせた『自社型雇用システム』の確立を呼びかけた。この基本方針を念頭に置きながら、各企業において検討を進めていくことが望まれる」(21年版経労委報告)。

とはいっても、そもそも日本型雇用システムと欧米のジョブ型雇用システムは真逆の関係にある。なぜならジョブ型雇用の原則は、職務記述書に基づいて雇用契約を結び、賃金も担当するジョブで決まる。職務変更や配属先の異動・転勤に際しては本人の同意を必要とするなど会社の人事権が大幅に制限される。また、採用においても欧米では新卒・中途に関係なく、必要な職務スキルを持つ人をその都度採用する「欠員補充方式」が一般的だ。

この異なる仕組みをどのように融合させていこうとするのか。経団連の経労委報告ではジョブ型雇用の導入・活用方法を紹介し、職務調査・分析、ジョブディスクリプションの記述方法、処遇制度などに触れている。要するにその内容は必ずしも目新しいものではなく、2000年初頭から徐々に導入されてきた“日本版”職務等級制度にすぎない。

日本版というのは、メディア等でジョブ型と紹介される大手企業では新卒一括採用やジョブローテーションなどの内部育成も実施され、会社主導の人事異動や転勤も行われており、純粋なジョブ型雇用ではないからだ。職務記述書はあるにはあるが、細かく記述されているわけではなく、どちらかといえば大括りの内容になっており、その中には従来の職能要件書と変わらないものも含まれている。

また、賃金は職務等級ごとの単一給(シングルレート)ではなく、等級間の賃金レンジが重なっている範囲職務給もある。つまり職務給の変更を伴う人事異動が容易になる建て付けになっている。経労委報告も「職務給・仕事給や役割給との親和性が高いことから、これらの賃金項目を導入・活用することが望ましい。それに伴い、人事制度は職務・役割等級制度による運用が想定される」と言っている。

つまり経団連の本質的な狙いは、ジョブ型雇用と言いながら職務・役割等級制度の導入による人事制度の変革にある。大手企業で最初に仕事基準の職務給制度を導入したのがキヤノンだ。

01年に管理職に導入し、05年に非管理職も含めて一本化した。従業員個々の仕事の職務分析・評価を実施し、職責・職務内容を定義した職務等級を設定。賃金は等級ごとに決まる。仕事基準である以上、年功的な一律の定期昇給を廃止し、家族手当、住宅手当、皆勤手当などの属人手当も廃止し、基本給1本に統一した。導入目的は脱年功賃金と国内外のグループ企業に統一した制度を導入することにあった。その後もソニー、パナソニックというグローバル企業の導入も相次いだ。

ジョブ型は「職務」を明確にして人材を割り当てる

●ジョブ型、メンバーシップ型、ロール型雇用の異同

職務等級制のメリットとデメリット

役割等級制、職務等級制といっても両者の仕組みは厳密には異なる。人事コンサルティング会社の代表は役割給や職務給に移行する企業が近年は増えていると語る。

「一般従業員・主任・係長・店長・課長クラスなど組織編成上の役割責任を定義し、評価する役割等級に基づく役割給に移行する企業が増えている。一方、職務記述書を作成し、職務評価を実施してジョブグレードをつくり、グレードの賃金水準を世間相場に紐付ける職務給を導入したいという企業もある。当社に相談される企業のうち、職能給のフレームのまま手直ししたい企業が1 〜2割、役割給に移行したい企業が8 〜9割、最近のジョブ型ブームの中で職務給を入れたいという企業が1〜2割を占める。日本全体では職能給の比重が高いが、役割給の比重も高まり、管理職クラスは半分近く、一般従業員は3 〜4割ではないかと思う」

しかし、職務等級制はメリットもあればデメリットもある。メリットとしては①職務が比較的明確なので説明性が高く社員の理解を得やすい、②飛び級など抜擢もでき、職務スキルに応じた中途採用者の賃金設定がしやすい、③職務要件が明確なので人材が調達しやすい、④機動的な配置、異動、転換が可能、⑤人材の流動化に対応しやすい―といった点だ。

ただし、すべての企業・業種にフィットするとは限らない。前出の人事コンサルタント会社の代表は「混合型職務編成の企業など、柔軟に仕事を調整したりチーム力で成果を上げないといけないような業態は向いていない。また卸・小売業や店舗型のサービス業など新卒一括採用で新人を養成していくことで力を発揮させるメンバーシップ型でやっている業態はあまり向いていない」と指摘する。

大手イベント会社の人事部長は「当社の業務はプロジェクト単位で動いている。一つのプロジェクトに営業やプランナー、設計のクリエイター、モノを製作する現場の担当者などいろんな職種の社員が集まって事業を完成させる。たとえば営業は顧客から仕事を受注するだけではなく、時にはプランナーに代わって提案したり、現場に出向いて製作担当者との調整も行っている。職務を明確化すると『営業なのでこれ以上やりません』となったら仕事が進まずプロジェクトが機能しなくなってしまう」と語る。

導入するにしてもハードルは高い。場合によっては従業員にとってデメリットになる要素もある。

「例えば役職の異動に伴う昇格・降格をどこまで厳密に行えるのか。職務評価で課長にふさわしくないとなれば本当に降格させることができるのか。また従来の職能給は人の能力形成に応じて処遇が向上していくが、職務給に移行すると賃金バランスが大きく変化する。自ら仕事を掴んでキャリアアップしていかない限り、給与が上がらない。若いときに専門職としてハイグレードの給与の高い仕事に就いても、40代になって専門性が陳腐化し、専門職としてキャリアアップできなければ給与が増えない。給与を上げるには管理職になる道もあるが、それも難しければ転職するしかなくなってしまう」(コンサルタント会社代表)

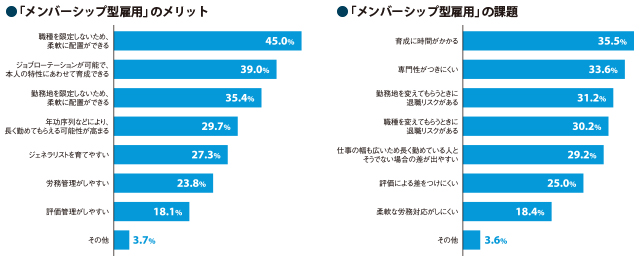

「育成に時間がかかる」「専門性がつきにくい」がメンバーシップ型雇用の課題

KDDIは、22年4月から一般従業員にも導入予定

労使で議論すべきテーマも多い。KDDIはジョブ型人事制度を2020年8月に導入。先行して中途採用者や新卒採用者に適用し、既存社員は21年4月に管理職層に導入し、22年4月に労使協議を経て一般従業員に導入する予定だ。導入の背景には通信事業の競争が激化する中で、通信に軸足を置きつつ金融、エネルギー、エンターテイメントなどの新規事業の拡充が急務であること、そのために専門性を持つプロフェッションル人材の育成と外部の専門人材を獲得するための魅力ある処遇制度にすることを掲げている。

新制度は管理職層を「経営機関基幹職」とし、リーダーとエキスパートの2つの区分に分けて処遇。一般従業員は従来の資格等級制度から、2段階のジョブグレード(職務等級)に移行。グレードはいくつかのゾーン(給与レンジ)に分かれ、グレード・ゾーンは職務記述書で定義されている。ただし職務内容が厳密に書かれているわけではない。職務範囲を広くすることで異動による育成と成長も考慮されている。KDDI労働組合の幹部は労使協議についてこう語る。

「当初導入の背景と目的についての会社の考え方が組合員に腹落ちできるかという観点から時間をかけて議論してきた。現在は新制度の評価項目の詳細な確認について議論しているが、今後は新制度への移行に伴う賃金水準の協議を行っていく。制度を変えたからといっても給与が下がることがあってはならないというのが第一の基本だ」

新たなジョブグレードでは定期昇給がなくなり、評価によって昇給・減給する仕組みに変わる。昇給・昇進できずに給与が固定化ないし下がる懸念もある。

「昇給・昇進し給与が上がる人が出てくる一方で、昇給せずにとどまる人や下がる人が出てくることを最も危惧している。仕事基準の中でプロ人材になれと言われても難しい部分もある。しっかりした教育や育成も必要になるし、評価の適正化も求められる。誰もが再チャレンジできるような人材教育などの環境を整えていくべきだと考えている。組合としてもエンプロイアビリティを高めるような動機付けのセミナーを提供したり、全体の底支えをしていく必要があると考えている」(労組幹部)

評価者や運用次第で、これまでと変わらない制度になる可能性も

企業にとっても従来の職能給制度の評価から職務給制度の評価に変わることで運用上のリスクも発生する。日本賃金研究センター村越雅夫コンサルタントはこう指摘する。

「1番目は職務給に移行し、評価基準を細かく緻密にしても上司や評価者が評価しきれるのか、評価力が追いつくまで時間がかかる。2番目は職務基準に基づいて行動した成果だけを評価することになれば、能力の成長など育成するポイントが見つけにくくなる可能性もある。ジョブ型なので個人の育成は考えていないと言い切るのであればそれでもいいが、育成が希薄になる。3番目は協業の促進やノウハウの共有を職務記述書に記すのが非常に難しい。『コラボレーションを行う』と書くことはできるが、実際に評価できるのか、上司の主観が入らざるを得ないし、難度が高い」

日本型の人材育成の視点を評価に盛り込もうとすれば、過去の能力評価とあまり変わらない制度になる可能性もある。実際に過去に職務給的な仕組みを導入した企業の中には、上司の主観や経験的に類推したものでしか評価できなくなり、結果的に年功的な運用になってしまった企業もあるという。

経団連はメンバーシップ型とジョブ型を融合したハイブリッド型の仕組みを推奨するが、制度を設計しても実際の運用の過程で齟齬を来す可能性もある。導入に際しては従業員の納得と理解を得る丁寧な説明が不可欠であるのは間違いない。

【関連記事】

- “よりジョブ型的”制度の導入でキャリア自律や若手抜擢を促進【大日本印刷】

- 相次ぐ初任給アップでも中高年社員の賃金は減少、今起きているジョブ型賃金制度のカラクリ

- ジョブ型人事の導入で始まる「キャリア自律」への大転換