2025年4月から共働き・共育てを推進するために「出生後休業支援給付金」がスタートした。実質的に育休中の手取りが10割相当となる本制度において、企業の人事担当者には従来とは異なる確認事項や手続きが求められる。従業員の配偶者の状況確認や新制度における実務対応のポイントを丸山博美社会保険労務士に解説してもらう。(文:丸山博美社会保険労務士、編集:日本人材ニュース編集部)

「出生後休業支援給付」の制度概要

2025年4月より、新たに「出生後休業支援給付金」が開始しました。

かねてより報道等で「育休中の給付金が手取り10割になる」と周知されていたこともあり、巷の知名度も上々といえる本制度ですが、企業側においては育児休業給付金支給申請時に従来とは異なる対応が必要となります。「出生後休業支援給付」の概要と企業における実務対応を確認しましょう。

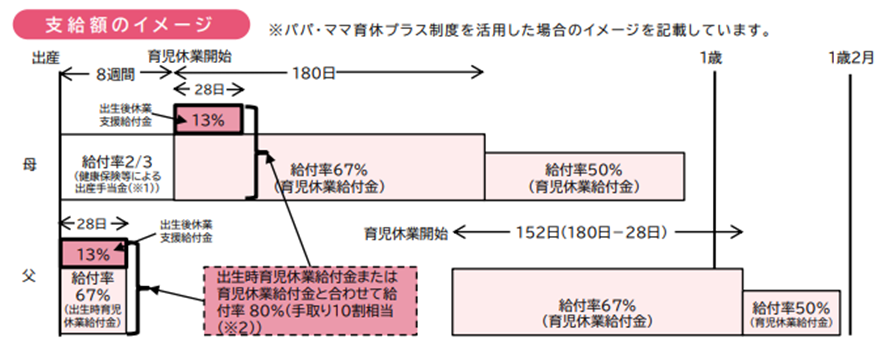

「出生後休業支援給付」とは、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合等は本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に最大28日間支給される、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の上乗せ給付です。給付額は休業前賃金の13%相当額で、既存の育児休業給付金(休業前賃金の67%相当額)との合算で休業前賃金の8割が支給されることになります。

休業前賃金からは、税や社会保険料等の控除があることを踏まえ、「育児休業給付金+出生後休業支援給付」の額が休業前賃金の手取りのおよそ10割となる計算です。

※ただし、育児休業給付には上限があるため、休業前賃金の額によっては手取り10割とならないこともあります。

「育休中も手取り10割」は期間限定

出生後休業支援給付は、育児休業中のすべての期間に支給されるわけではありません。前述の通り、「子の出生直後の一定期間」内における最大28日間に限定されます。「子の出生直後の一定期間」は、以下の通り、産後休業取得の有無によって異なります。

・被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合):

「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間

• 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合):

「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間

典型的な例では、「父親である男性労働者であれば子の出生後8週間以内」、「子を出産した母親である女性労働者であれば産後休業後8週間以内」に取得する育児休業が対象となります。この対象期間中に通算14日以上取得した育児休業に対して、出生後休業支援給付が最大28日間支給されます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

例外的に、配偶者の育児休業取得を要件としないケースも

前述の通り、出生後休業支援給付を受けるためには、原則として、本人の育休取得だけでなく配偶者の育休取得も必要です。しかしながら、例外として「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合、本人のみの育休取得で給付金を受け取ることができます。

| 1 .配偶者がいない 配偶者が行方不明の場合も含む。ただし、配偶者が勤務先において3ヶ月以上無断欠勤が続いている場合、または災害により行方不明となっている場合に限る。 2 .配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない 3 .被保険者が配偶者から暴力を受け別居中 4 .配偶者が無業者 5 .配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない 6 .配偶者が産後休業中 7 .1~ 6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない 配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合など)が該当。単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含まない。 |

つまり、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4,5,6のいずれか)に該当することとなるため、配偶者(母親)の育児休業取得の有無に関係なく、出生後休業支援給付金の受給を受けることができます。

従業員の育児休業取得時、「配偶者の状況確認」を忘れずに

出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行います。出生後休業支援給付金の支給申請を別途行う場合、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後の申請となるため、極力同時に申請するのが良いでしょう。

出生後休業支援給付金の支給申請対応として、会社側は「配偶者の状況確認」を行う必要があります。

参考:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年1月1日改訂版)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

出生後休業支援給付金支給申請の必要記載事項

出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、支給申請書にあるⅠ、Ⅱ、Ⅲの項目のいずれか一つを記入します。配偶者の状況に合った項目について、一つのみ記入しましょう。

| Ⅰ 「配偶者の被保険者番号」欄 配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を一定の期間に14日以上取得した場合 Ⅱ 「配偶者の育児休業開始年月日」欄 配偶者が公務員(雇用保険被保険者である場合を除く。)であって、各種法律に基づく育児休業を一定の期間に14日以上取得した場合 Ⅲ 「配偶者の状態」欄 子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合 |

配偶者の状況については、確認のための添付書類が必要です。まず、いずれの状況においても原則として「世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの」の添付が求められます。

加えて、Ⅱに該当する場合は「育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写し、または、育児休業手当金の支給決定通知書の写しなど、配偶者の育児休業の取得期間を確認できるもの」が必要です。

※Ⅰに該当する場合は、配偶者の雇用保険被保険者番号を記入します。

また、Ⅲに該当する場合、「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していることが確認できる書類を添付します。必要書類は、配偶者の状況に応じて異なるため、以下よりご確認ください。

参考:厚生労働省「出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372704.pdf

企業側の実務対応として、育休取得者には「配偶者の状況確認」の徹底を

2025年4月創設の「出生後休業支援給付」に係る会社側の実務対応として、育児休業等を取得する従業員の「配偶者の状況確認」を忘れずに行います。併せて、配偶者の被保険者番号の聴取や各種確認書類の入手が必要です。

会社側の確認不足や手続き漏れ・遅れ等で従業員に不利益が生じることのない様、あらかじめ業務マニュアルに追記されておくことはもちろん、従業員への余裕をもったアナウンスを心がけるのが得策です。

丸山博美(社会保険労務士)

社会保険労務士、東京新宿の社労士事務所 HM人事労務コンサルティング代表/小さな会社のパートナーとして、労働・社会保険関係手続きや就業規則作成、労務相談、トラブル対応等に日々尽力。女性社労士ならではのきめ細やかかつ丁寧な対応で、現場の「困った!」へのスムーズな解決を実現する。

丸山博美(社会保険労務士) の記事一覧

【関連記事】

- 25年4月対応必須! 改正育児・介護休業法のポイントと育児休業促進に向けた各社の取り組みを紹介

- 仕事と育児の両立支援拡大~2025年4月新設「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」について解説

- 育児休業取得率は女性84.1%、男性30.1%、2023年度調査