倉重 公太朗 KKM法律事務所 代表弁護士

KKM法律事務所 代表弁護士。経営者側労働法を多く取り扱い、労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、人事労務担当者・社会保険労務士向けセミナーを多数開催。

人事労務の話題をやさしく解説!実践労働法

退職勧奨や解雇があった場合に離職者本人の意に反する場合は泣き寝入りとなるケースが多く、一方企業も組織風土に合わずパフォーマンスを発揮できない社員を雇い続けなければいけないのが現状です。そこで一定の救済になると考えられるのが「解雇の金銭解決制度」です。

今回は、KKM法律事務所代表の倉重公太朗弁護士に解雇の金銭解決制度の現状と課題について解説してもらいます。(文:倉重公太朗弁護士、編集:日本人材ニュース編集部)

検討会報告書作成の経緯

2022年4月に「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」(以下、「本検討会」)報告書[1]が発表されました。

この検討会は、2017年当時の「新しい経済政策パッケージ」により、労働政策審議会労働条件分科会での審議がなされ、同制度の法技術的な論点に関する専門的な検討を行う必要があるとされました。

そのため、2018年6月に本検討会が設置され、報告書作成まで計17回にわたり議論を重ねてきたという経緯があります。

本検討会では、「仮に、労働者申立による解雇の金銭解決制度を入れるとすれば」どのような制度にするかというもっぱら法技術的な検討がなされたものです。

なお、本検討会では、「無効な解雇がなされた労働者の保護を図る観点から」、労働者の選択肢を増やすために、裁判で解雇が無効とされた後職場に戻りたくない場合などの事後的(判決よりも後という意味)金銭解決制度を前提に検討がなされているため、使用者側からの申立は検討されていません。

[1] https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000925384.pdf

解雇事件の現状

現在、労働契約法16条において、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。要は、解雇は「有効か、無効か」の二者択一であり「金銭を払えば有効」などといった条件は付けられません。

そのため、後述のように現実的にはあっせん、労働組合を交えた団体交渉、弁護士交渉、労働審判や裁判上の和解のように、合意により解決する例は多く見られ、労働者側もはじめから金銭解決を望んでいるケースもあります。

しかし、解雇は「有効か、無効か」の二者択一であるため、最初から金銭解決を望んでいたとしても「解雇は無効だ!職場復帰する」と一応主張しなければいけません。この点が、現状の紛争解決制度の大きな問題点です。

ここで、現状の解雇紛争として最大の問題は、泣き寝入りの多さです。解雇や退職を迫られた際に「弁護士に頼んで裁判をする」ケースは氷山の一角どころか、「氷山の上の山の頂点にいるペンギン」程度しかいません(弁護士に頼んだとしても交渉段階や労働審判で和解するケースが圧倒的多数であり、判決までたどり着き、本当に職場復帰を実現するケースは尚更少ないのが現状です)。

これは統計上明らかで、日本において、解雇等をめぐる労働裁判(労働審判を含む)件数は労働事件が7000件程度、そのうち「解雇・雇止め」の紛争は半数程度であり(通常訴訟では30%程度)、多く見積もっても3000件程度となります。一方で、厚生労働省の統計[2](令和2年度)によれば、「一年間の離職者」、つまり理由の如何を問わず会社を退職した労働者はおおむね727万人です。

仮に離職者の5~10%が、本人の意に反する退職勧奨や解雇であった場合、36~72万人が労働法では救われずに、「泣き寝入り」している計算になります。もちろん、次の転職が決まっている人もいるので、単純計算では図れませんが、少なくとも現在の紛争解決システムが労働者にとって充分な機能を果たせているかは疑問です。

ただし、これは、労働者側の弁護士が悪いということではなく、むしろ労働者側の弁護士も心ある人は熱心にその業務を遂行していることは私も相対して感じることが多々あります。しかし、世の中にはそもそも弁護士に相談に行ったり、裁判所で紛争をすること自体に抵抗がある人がそれほど多いのです。

本検討会での検討対象からは外れるが、いずれはこういった「泣き寝入り」事案を防止するための制度として、裁判によらない金銭解決システムまで検討していく必要があると考えます。また、現在の紛争解決システムにおける解決水準[3]は次の表の通りです。[4]

ただし、現実の行政あっせん事例では統計データに表れているよりも遙かに悲惨な例が多く、濱口桂一郎著「日本の雇用終了」[5]によれば、

・有給の権利を主張したら「パートにはない」として解雇された例が6万円で解決

・「今日から請負でやってくれ、それが嫌なら辞めてくれ」として解雇された例が8万円で解決

など、およそ、真の紛争解決とはほど遠い解決例が世の中には無数にあります(上記は本当に一例にすぎません)。

これらの労働者について弁護士が裁判による保護を図ることは現実的に難しいことを考えたときに、解雇の金銭解決制度が浸透してくれば、一定の救済になることは間違いありません。

[2] https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/21-2/dl/gaikyou.pdf

[3] ※第1四分位数とはデータを小さい順に並べたときにはじめから数えて25%の位置にある数のことで、第3四分位数は75%の位置にあるものである。平均値であれば、数は少なくとも高額の水準があれば上に引き寄せられてしまう効果があるため、解決水準を検討する際には、四分位数で見るのが良い。俗にも言われるが「会社側有利なら1カ月分~3カ月分」、「会社側不利なら3カ月~1年分」、「どちらとも言えない事案なら2~6カ月分」という解決水準というのが統計上の実態である。

[4] 本報告書より引用

[5] 独立行政法人労働政策研究・研修機構編

解雇の金銭解決制度は必要かという議論からは早く脱却すべき

現在の解雇規制は、昭和の高度経済成長期における人口増、経済発展ボーナス期に形成されたルールです。

一方、我が国は「失われた30年」を経て、不利益変更法理による賃上げ困難に加えて、少子高齢化、円安、経常収支赤字、コロナ禍、ウクライナ戦争など様々な経済弱体化要因の中で、企業が10年先を見通すことが困難な時代に、なぜ雇用だけが40年先を見据えて「終身雇用、年功序列」を保障できるのでしょうか。昭和の時代の旧来的価値観からはそろそろ脱却すべき時期に来ています。

この点、「解雇の金銭解決制度」というと、労働者側弁護士のみならず、経営者側弁護士でも「必要性がない」などといって反対する向きも未だに多くあります。しかし、上記の通り、解雇の金銭解決制度により泣き寝入りを防止する効果はあります。

確かに、解雇の金銭解決制度が導入されれば、我々労働弁護士自身の仕事は減るかもしれません。しかし、それでも、これからの雇用社会のために何が必要か、という観点で物事を検討しなければ「ギルドが既得権益を守ろうとしている」とのそしりは免れないことを自戒を込めて述べておきます。

なお、諸外国の例を見ると、そもそもアメリカは解雇自由であり、差別に該当しなければ解雇が可能です。またEU諸国であるイギリス、イタリア、ドイツ、フランスでも実務上金銭解決の運用が根付いており、主要先進国では共通ルール化している状況です。

最後に述べますが、解雇規制の緩和により、雇用が流動化した場合、起こるのは「悪徳経営者による労働者の使い捨て」ではなく、良い労働条件でなければ人が定着しないという世の中であり、ブラック企業などは存在し得ません。

例えば、筆者が現地視察に訪れたタイでは、「隣の工場が10円高い」というだけでそちらに移籍してしまいます。だからこそ、より良い条件をみんなが出し合って、良い労働環境が形成されます。つまり、「いい人を集めるには、いい条件を出さなければ駄目」という話なのです。

働き方の根本というのが、昭和の時代とはさすがに違います。「今の労働法のルールはどうあるべきなのか」ということについて、具体的な検討に入っていくべきでしょう。

そこで、制度導入の是非の議論は以上とし、以下では現在検討されている制度の法律的な論点について検討します。

現在検討されている制度には、どのような法技術上の論点があるか

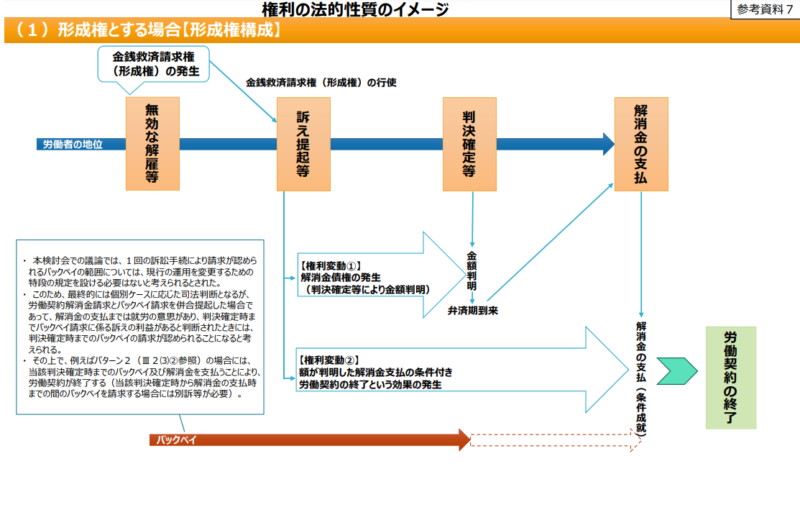

[6]現在検討されている、「無効な解雇がなされた場合に、労働者の請求によって使用者が一定の金銭(以下「労働契約解消金」)を支払い、当該支払によって労働契約が終了する仕組み」の法律構成には①形成権構成、②形成判決構成の2案が検討されています。最大の違いは、「判決」(労働審判の場合は審判)によることを必須とするか否かです。

①形成権構成

形成権構成とは、要件(後記⑵②参照)を満たした場合には労働者に金銭救済を求め得る地位を発生させる形成権(以下「金銭救済請求権」)が発生し、労働者がそれを行使した場合の実体法上の効果として、

<1>労働者から使用者に対する労働契約解消に係る金銭債権(以下「労働契約解消金債権」)が発生するとともに

<2>使用者が当該労働契約解消金を支払った場合に労働契約が終了するとの条件付き労働契約終了効が発生する との構成です。

[6]現行の労使間における主張立証責任に齟齬や矛盾を生じないように設計するとされている

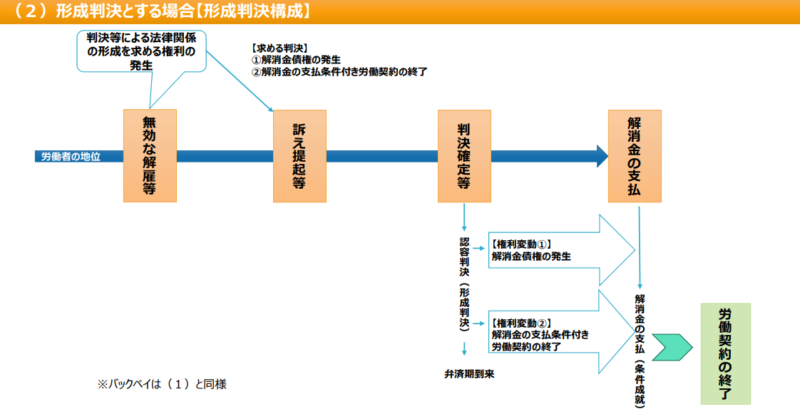

②形成判決構成

形成判決構成とは、労働者の請求を認容する判決が確定した場合、その効果として、

<1>労働者から使用者に対する労働契約解消金債権が発生するとともに

<2>使用者が当該労働契約解消金を支払った場合に労働契約が終了するという条件付き労働契約終了効が発生する

との構成であり、要件を満たした場合には、労働者に判決によるこのような法律関係の形成を求める権利が発生するとするものです。

両者の違いは、最終的には裁判外で金銭による解決を認めるか否かという点に表れます。

法的性質にまつわる各論

上記2種類の法的性質の違いから、検討すべき事項は以下の通りとされている。但し、これらの論点の多くは今後の政策的な議論を待つとされており、最終的には労働政策審議会、ひいては参院選後の内閣の方針を見ていく必要があります。

- 対象となる解雇・雇止めの範囲(雇い止めを含めるか、例外をもうけるか)

- 権利発生要件(判決を必要とするか)

- 権利行使の方法(裁判に限られるか)

- 債権発生時点(権利行使時点か、判決時か)

- 金銭救済請求権行使の意思表示の撤回の可否

- 権利放棄(自由意志に基づくか)

- 相殺・差し押さえの禁止

- 権利行使期間(2年程度を検討)

- 権利消滅(訴訟後に転職した場合など)

- 解雇の意思表示の撤回と金銭請求権の関係

- 労働契約解消金の定義(金額決定に当たり何を考慮するか)

- その他の論点(退職金との関係、金額上限、労使合意による別段の定め等)

終わりに代えて・・・何を目指すのか

以上の通り、現時点の報告書案は「政策的に」今後検討すべきとされている点が多く、現時点においては実効性のある解決実現が可能な制度案とはなっていません。

しかし、前述の通り、昭和の高度経済成長期と、令和の時代は明らかに時代背景や経済状況が異なります。将来の見通しも違うのに、昭和ルール維持、年功序列、終身雇用万歳という時代ではありません。日本経済自体が沈みつつある泥船のような状況の中、小手先のツギハギで何とかしようとするのはもう限界が近いでしょう。そろそろ政治が労働法のグランドデザインを提示する時です。

そもそも一社で終身勤め上げることだけが素晴らしいのでは無く、キャリア自律の下、社会全体で生涯現役に働くことをどう実現するかの方が重要です。また、解雇規制の再検討は雇用流動化のための手段であって目的ではありません。そのため、本制度のみならず、失業保険制度の拡充、スキル教育の充実、新規採用に対する税制・社会保健面でのインセンティブなどスムーズな再就職施策がセットで行われることも検討する必要があります。

本制度だけを見て「賛成!」「反対!」という小さな視座の議論では無く、そもそもどのような雇用社会を目指すのかという観点から議論がなされることこそが重要です。今後、政治のリーダーシップに期待し、これからの雇用社会に想いを寄せて、本項の締めくくりとします。

倉重公太朗(弁護士)

KKM法律事務所 代表弁護士/KKM法律事務所 代表弁護士。経営者側労働法を多く取り扱い、労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、人事労務担当者・社会保険労務士向けセミナーを多数開催。著作は20冊を超え、近著は『HRテクノロジーで人事が変わる』(労務行政 編集代表)、『なぜ景気が回復しても給料が上がらないのか』(労働調査会 著者代表)等。

倉重公太朗(弁護士)記事一覧