(文:荒川正嗣弁護士、編集:日本人材ニュース編集部)

勤務シフト表で労働時間を特定する場合、就業規則にどのように定めておく必要があるか

上記2・(4)で述べた見解によるならばですが、変形期間中の各日・各週の労働時間を、就業規則ではなく、勤務シフト表等で定めることで特定することも可能ですが、その場合は就業規則に次の事項を定める必要があります。

【勤務シフト表で労働時間を特定する場合の就業規則での記載事項】

①各直勤務の始業・終業時刻(始業・終業時刻のパターン)

②各直勤務の組み合わせの基準・考え方(①のパターンをどう組み合わせるかの基準・考え方)

③勤務シフト表作成の時期・手続

問題は、特に①、②について、どの程度まで就業規則に定めておく必要があるかという点です。

この点について、判例はありませんが、前掲岩手第一事件では、就業規則上、大要、次のように定められていましたが、使用者が法定労働時間を超える日及び週をいつ、何時間にするかについて無制限に決定できるような定めであって、労働時間の特定の程度として足りない旨を述べ、1か月単位の変形労働時間制の適用を否定しました。

【岩手第一事件の就業規則上の定めの概要】

・2交替制勤務を採用

・職務ごとに先番と後番の始業・終業時刻(実働時間はいずれも7時間10分)と休憩時間を定めていた。

・変形期間内で特定の日は1日の労働時間を(7時間10分から)短縮して変形期間内の法定労働時間を超えないよう勤務割表を作成する旨が定められていたが、労働時間を短縮する日をいつとするかについて定めなし。

他方で、東京地判平29.5.15‐東京エムケイ(未払賃金等)事件では、大要、次のような就業規則等の定めのもと、被告会社が勤務割表(勤務シフト表)で各日の労働時間を特定し、起算日の2週間前に勤務割表等を提示していたことから、従業員は1か月ごとに、出勤日、出勤時間等を把握することができるとして、1か月単位の変形労働時間制の適用を認めています。

【東京エムケイ(未払賃金等)事件の就業規則等の定めの概要】

・1か月単位の変形労働時間制を採用する旨やその起算日

・月度の起算日以前に勤務割表で休日を指定する旨 ・就業規則施行細則にて、始業・終業時刻の組み合わせを記載。

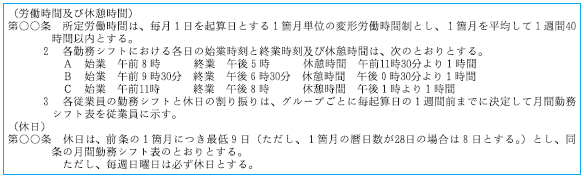

また、東京労働局は、以下のとおり、1か月単位の変形労働時間制の下で、勤務シフトを作成する場合の労働時間の特定に関する就業規則上の定めの例を挙げています(ただし、この例では、①各直勤務の始業・終業時刻(始業・終業時刻のパターン)は特定されていますが、②各直勤務の組み合わせの基準・考え方(①のパターンをどう組み合わせるかの基準・考え方)までは示されてはいません)。

上記裁判例や就業規則の規定例を踏まえると、1か月単位の変形労働時間制の適用を前提に、月ごとに各日・各週の労働時間を勤務シフト表で特定する場合でも、就業規則等で、①勤務パターンごとの各日の始業・終業時刻を定めておくことは必須といえるでしょう。

この点に関して、裁判例上、就業規則に1か月単位の変形労働時間制を採用する旨とともに、各日の労働時間は勤務シフト表で定める旨が規定されているものの、①勤務パターンごとの1日の始業・終業時刻が就業規則等で定められていないために、労働時間の特定を欠き、同制度の適用が否定される例が散見されます。

毎月、起算日前に勤務シフト表で出勤日と休日ともに、出勤日ごとの始業・終業時刻を示し、これを通じて週ごとの労働時間も特定し、これらを周知していれば、労働者も予測が立つので、私生活への影響への配慮という法の趣旨も満たすように思われます。

しかし、労基法上はあくまで、就業規則等で特定が必要とされるため、勤務シフト表で月ごとに、勤務日とともに、労働時間を定めるとしても、その前提となる①勤務パターンごとの1日の始業・終業時刻自体は就業規則等で定めておく必要があります。

また、冒頭で挙げた名古屋地裁の日本マクドナルドの事件では、就業規則上、1か月単位の変形労働時間制の適用を前提に、勤務シフトのパターンは定められていたが、原告が勤務していた店舗に固有の勤務シフトが就業規則に定められていなかったことから、労働時間の特定がないとされたとのことです。

報道の限りでは店舗固有の勤務シフトと就業規則上のそれとがどれだけ異なっていたかは不明であり、仮にわずかな違いであったならば、裁判所の考え方は硬直的に過ぎるようにも思われます。ただし、こうした判断をした裁判例が出たことを踏まえると、各店舗で固有の勤務シフトのパターンがあり、それを適用される者が相当数いるというならば、当該店舗にのみ適用される就業規則の施行細則等(就業規則の一部だが、当該店舗のみに適用されるものという位置付け。就業規則は事業場単位で、当該事業場に固有の事項を盛り込んだものを作成することも可能です)にて、固有の勤務パターンも定めておくことも、1か月単位の変形労働時間制の適用が否定されないためのリスクヘッジとして検討すべきところでしょう。

他方で、②勤務パターンの組み合わせの基準や考え方については、前掲東京エムケイ(未払賃金等)事件での就業規則等の定めや、東京労働局の就業規則規定例のような定めであれば、それが定められていなくても、労働時間の特定に不足するところはないようにも思われます。

ただし、万一、かかる定めがないことを理由に変形労働時間制の適用を否定されないよう、例えば早朝、午前、午後、夕方、夜間といったように区分けして、それぞれに対応した勤務パターンを設けた上で、当該区分けの勤務をどのように組み合わせるかについての基準、基本的考え方を定めておく、ということが考えられます。

変形労働時間制は、業務の繁閑に応じて、弾力的、柔軟に労働時間を配置できる合理的な制度であるため、活用を考える企業も多いでしょうが、これまで述べてきた要件、特に労働時間の特定には十分に留意いただきたいところです。

荒川正嗣(弁護士)

KKM法律事務所 弁護士/第一東京弁護士会 労働法制委員会 時間法部会副部会長 経営法曹会議会員/経営者側労働法を得意とし、民事訴訟、労働審判等の各種手続での係争案件、組合問題への対応のほか、労働基準監督署等による行政指導、人事・労務管理全般について助言指導を多数行なっている。

荒川正嗣(弁護士) 記事一覧

雇用管理の労働法相談はこちら

その他の人材採用や人事関連の記事はこちら