再び経営トップの不祥事が発覚した。菊川剛元社長ら経営陣が逮捕された2011年のオリンパスの粉飾決算事件、続く大王製紙事件、そして今回の東芝不正会計事件も含めて企業の人事・組織風土と経営トップの資質が改めて問われている。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

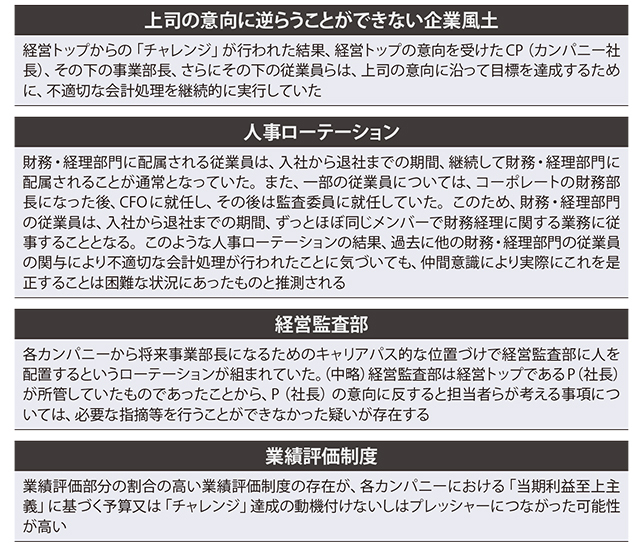

上司の意向に逆らうことができないという企業風土

東芝は2014年までの7年間に巨額の利益を水増ししていた事実が7月21日に公表された東芝の第三者委員会の調査報告書で明らかにされた。辞任した田中久雄社長、佐々木則夫副会長、西田厚聰相談役の歴代3トップ主導による利益のかさ上げ、前倒し計上、負債記録の先送りなどの組織的な会計操作の実態が露わにされている。

報告書では経営トップの関与を次のように指摘している。

「コーポレートの経営トップら又は社内カンパニーのトップらが、『見かけ上の当期利益の嵩上げ』を行う目的を有していた事実が認められる。そして、幹部職員等の担当者らは、コーポレートの経営トップら又は社内カンパニーのトップらが有している当該目的の下で、不適切な会計処理を実行し又は維持してきたことが認められる」

トップが事業の発展を促すどころか、見かけ上の利益をかさ上げする行為は経営者として力量のなさをさらけ出している。それどころか幹部社員もトップの暴走に荷担し、経営幹部に求められるリーダーシップや責任感の欠如を露呈している。

報告書では「東芝においては、上司の意向に逆らうことができないという企業風土が存在していた」と一言で片付けている。もとより上司の意向に逆らえない部下が経営者に育つはずもないし、仮に社長になっても会長や相談役の指示に従う前例踏襲型の経営に終始し、リスクを冒す経営構造改革など難しいだろう。

専門家を養成する機能別組織がセクショナリズムに陥る

東芝ではなぜ改革型のリーダーが育つ土壌がないのだろうか。報告書の中にはそれを読み解く人事・組織上の問題点が示唆されている。

その一つが「人事ローテーション」だ。東芝では財務・経理部門に配属されると、定年まで同じ部署で過ごし、他の部署に異動することがなかった。これは人事用語で「機能別組織」と呼ばれ、その道一筋の専門家を養成する効果がある。 これ自体は悪い仕組みではないが、報告書では「このような人事ローテーションの結果、過去に他の財務・経理部門の従業員の関与により不適切な会計処理が行われたことに気づいても、仲間意識により実際にこれを是正することは困難な状況にあったものと推測される」と述べている。

今回の不正事件には財務・経理部が深く関与していたこと、財務部長がCFOに昇進し、その後、取締役会の監査委員になる慣例があり、その結果、不正を隠蔽していた事実が指摘されている。これはオリンパス事件とも共通する。

同社の第三者委員会の調査報告書でも財務部・経理部では同一部門内に長期に在籍する者がおり、ジョブローテーションの欠如が長期的な隠蔽につながる不正の温床になっていたと指摘していた。

つまり、専門家を養成する機能別組織が自部門の利益のみを守ろうとするセクショナリズムに陥っていた。これは財務・経理部門に限らないかもしれない。他の部門やカンパニー間でも人事交流が行われず、情報を遮断する“縦割り”になっていた可能性がある。 仮に機能別組織によって専門家を養成することに成功しても、事業全般に通じた経営者を育てることは難しい。

改革型のリーダーが育つ土壌はなかった

●第三者委員会が指摘した東芝の人事・組織上の主な問題点

将来の事業部長候補を配置した経営監査部は機能せず

じつは経営者の育成の役割を果たしていた部署がある。皮肉にも会社の不正を監視する役割を果たすべき「経営監査部」がそうであった。

ところが東芝の経営監査部は、各カンパニー会計監査業務をほとんど行っておらず、経営コンサル業務しかやっていなかった。

報告書では「監査対象としたいくつかの案件について、不適切な会計処理が行われている可能性があることや、少なくとも一定の会計処理をとるべき必要性を裏付ける事実を認識していたにもかかわらず、経営監査部がその会計処理について何らかの指摘等を行った形跡も見られなかった」と指摘している。

では何のための部署だったのか。報告書はこうも述べている。 「P(社長)の中には、経営監査部に一般的な意味における『監査』の役割を期待していなかった者もいた。(中略)また、人員配置においても、各カンパニーから将来事業部長になるためのキャリアパス的な位置づけで経営監査部に人を配置するというローテーションが組まれていた。そのため、経理や各カンパニーの業務に精通したベテラン等の人員が多く配置されることはなく、適切な監査を期待できる状況でもなかった」

つまり、経営監査部とは名ばかりで、実際は将来の事業部長候補を配置し、事業全般の勉強や時には事業提案もするコンサル部署にすぎなかった。本来の経営幹部の養成は部門をまたがる人事異動によって責任ある経営職に抜擢し、経験を積ませることで経営者としての知識と経験を修得していくものだ。

だがここでも縦割りの弊害なのか、そうした配置による育成ができずに経営監査部という役割の異なる部署に置いてお茶を濁していたのかもしれない。しかも適正な会計処理の必要性を認識していたのに見逃していた者もいたと報告書は指摘しているが、経営幹部候補としては失格だ。

逆に安易に利益を水増しする不正の手口を学習していたかもしれず、そういう人が将来経営の一角を担うことを考えると空恐ろしい限りだ。とても良質の経営者が育つとは思えない。

業績評価制度が不正を強要する仕組みとして悪用

さらに問題なのは「業績評価制度」が幹部社員に不正を半ば強要する仕組みとして悪用されていたことだ。報告書では「業績評価制度」についてこう言及している。

「例えば、執行役に対する報酬は、役位に応じた基本報酬と職務内容に応じた職務報酬から構成されている。このうち職務報酬の40%から45%は、全社又は担当部門の期末業績に応じて0倍(不支給)から2倍で評価されることとなっており、このような業績評価部分の割合の高い業績評価制度の存在が、各カンパニーにおける『当期利益至上主義』に基づく予算又は『チャレンジ』達成の動機付けないしはプレッシャーにつながった可能性が高い」

報酬の半分近くが業績に左右され、それが結果的に業績数値の改ざんにつながったと言っている。しかし、業績評価制度自体が悪いものだとは考えない。

日本企業の役員報酬制度は欧米企業に比べて年功主義かつ固定給部分が多い。そのためコーポレート・ガバナンスの観点から役員の業績責任を明確にするために業績変動給の割合を高めるべきだと言われている。

業績評価制度の適切な運用が欠かせない

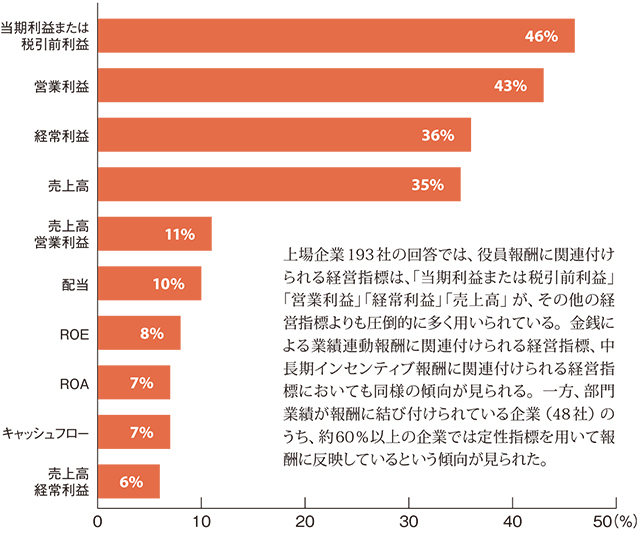

●報酬に関連付けられる経営指標(上場企業に対する調査結果)

チャレンジなる無理難題な要求を重ねていた経営トップ

東芝の業績評価制度は2001年に導入した「ポジションリンク年俸制」が原型になっている。従来の仕組みは社内資格分と個人業績分で構成されていたが、新たに賞与を担当部門の業績数値の達成度で決めるというものだった。当初はカンパニー社長、副社長、事業部長、コーポレートの執行役、部長など約100人に導入された。

具体的にはポジションごとにランク分けされた標準額を設定し、業績評価に応じて支給額が35%の範囲で増減するというものだ。評価はS〜Dの5段階でBが標準だ。Sは標準額プラス35%、最低のD評価は標準額マイナス35%になる。おそらくその後、報告書にあるようにD評価は0倍(不支給)にするなど成果色を強化したのだろう。

問題なのはこの制度を逆手にとってチャレンジなる無理難題な要求を重ねていた経営トップの姿勢だ。パソコン部門では、調達したパソコンの部品を組み立てメーカーに押し込み販売し、利益のかさ上げ(損失の先送り)を繰り返していたことが知られている。

2011年1月28日。10年度下期四半期報告会において当時の佐々木則夫社長はパソコン部門の責任者に対し、「3Qで出た利益を使って借金を余分に返済して前回通り、借金だけ返済して、予算は達成しましたなんて言うことがあれば、賞与の査定は2段階引き下げるから」(報告書)と発言している。

ここでいう「借金」とは見かけ上の利益かさ上げ額のことだ。つまり、佐々木氏は利益かさ上げ額だけを処理するだけではなく、それ以上の利益を出さないと評価を2段階下げると言っているのだ。単純に先の5段階評価であるとすれば、標準のB評価を2段階下げたらD(不支給)評価となる。まさに中・長期的経営を無視した短期的利益至上主義の姿勢を露わにしている事例だろう。

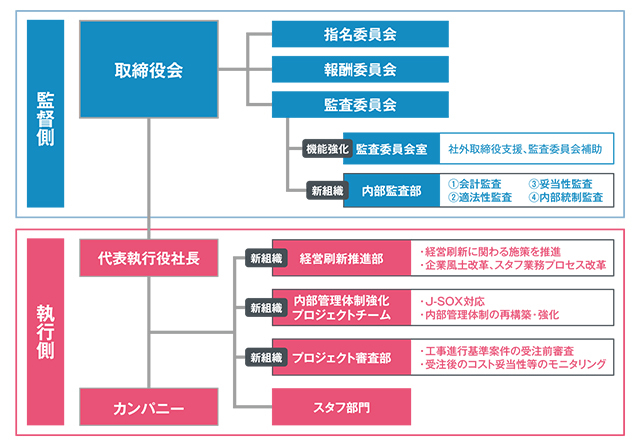

経営ガバナンス強化や企業風土改革に取り組む

●経営刷新推進体制(9月30日以降)

日本企業が苦境に陥った原因は経営者の劣化

東芝に限らず、日本では業績悪化を招いた経営者は引責辞任しても、会長、相談役、顧問として会社に残ることが多い。サービス業の元人事担当役員はバブル崩壊後の20年間に日本企業が苦境に陥った原因は「経営者の劣化」にあると指摘する。

「経営に失敗して辞任しても、後継社長を指名する権力だけは手放そうとしません。しかし、経営がだめだった人物が次の経営者を選ぶともっとだめになる。それが3代続くと会社がおかしくなる。会長、相談役に退いても経営に口を出すことをやめない。その結果、いつまでも会社は浮上することはありません」

東芝の社外取締役である伊丹敬之氏はその著『よき経営者の姿』で、経営トップは「自分の思うようなことをやってくれる、自分を大切にしてくれる、しかし自分を超えない人間を後継者に指名する」という企業の役員の言葉を引用し、こう述べている。

「劣性遺伝の法則が多くの企業でこの20年間しばしば成立しているようだ。であれば、日本全体の経営者の器量の長期低落傾向は、起こるべくして起こっている現象だと理解すべきであろう」

経営環境が激変する中、従来の日本企業の経営者を生み出す人事・組織風土や後継者指名のあり方を抜本的に見直さない限り、真に必要とされる経営者は育たないだろう。

【あわせて読みたい】

- ダイハツ不正問題は組織改革の失敗が主因、フラット化による役職ポスト大幅削減でミスを叱責する風土が形成された

- フジテレビ会見で露呈した時代遅れの人権意識、大手企業のハラスメント対策事例

- 企業に求められるハラスメント対策~パワハラ・カスハラの実態