多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させるための人事処遇制度の改革を進めている。2022年はその運用を含めて真価が問われるとともに、新たに生じてくる課題への挑戦の年になる。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

人事処遇制度の改革へ3つの課題

2022年は労働力人口の減少が本格化する。22歳人口は従来の120万人から毎年1万人単位で減少する「2022年危機」が始まる。1年で5万人も減る年もあるなど新卒採用にも大きな影響を与える。一方、従業員の半分を45歳以上が占めるなど高年齢化が進行し、中・長期の事業運営上に与える影響も大きい。

コロナ禍で進んだビジネスモデルの変容とDXの促進によって多くの企業で人事処遇制度の改革も実施された。

1つはテレワーク実施に伴うフレックスタイム制や時差通勤など自由度の高い働き方に向けた環境整備、2つ目はジョブ型人事制度の導入など新たな処遇制度の導入、3つ目が事業構造改革に伴う早期退職者募集や従業員の高齢化に伴うキャリア開発支援制度の拡充―などである。2022年はその運用を含めて真価が問われるとともに、それに伴う課題への挑戦の年でもある。具体的には次の3つの課題への取り組みが求められるだろう。

① 裁量性の拡大に伴うテレワークマネジメントの充実とキャリア自律の促進

② ジョブ型人事制度の従業員への浸透と運用上の課題の解決

③ 事業モデル等の転換に伴う人材の確保など従業員の人口構成の見直しと改正高年齢者雇用安定法への対応

テレワークのコミュニケーション不足や生産性低下を防ぐ取り組み

コロナ禍で急速に浸透したテレワークだが、新たな課題も生まれている。

日本経済新聞社の上場企業などを対象にした調査によると、企業の21.4%が「業務効率が向上した」と答えている一方、「業務効率が悪化した」と回答した企業が11.8%もある(2021年「スマートワーク経営調査」)。

一般の正社員を対象にした日本生産性本部の「働く人の意識に関する調査」(2021年10月21日) によると「自宅での勤務で効率が上がったか」の質問に「効率が上がった」「やや上がった」の合計は53.7%。一方「やや下がった」「効率が下がった」の合計は46.3%。約半数が効率が下がっていると答えている。

同調査では「テレワークの課題」についても聞いている。最も多いのは「部屋、机、椅子、照明など物理的環境の整備」(37.6%)だが、「仕事のオン・オフを切り分けがしやすい制度や仕組み」(25.6%)や「上司・同僚との連絡・意思疎通を適切に行えるような制度・仕組み」(25.2%)を挙げている人も少なくない。

仕事の効率が低下した原因は、対面時代に比べてコミュニケーションが少なくなったこと、在宅でのオン・オフの切り替えができず、仕事に集中できないというものだ。当然、個人差はあるが、全体の生産性の低下や長時間労働につながる可能性もある。

労働政策研究・研修機構が大手企業14社のヒアリング調査結果(「テレワークコロナ禍における政労使の役割」)によると、コミュニケーション不足対策として、例えばN社(電気・電子機器、ソリューション等)の担当者は「チームの生産性にはコミュニケーションが重要であることに気づき始めた職場もあり、オンラインによるランチ会や、朝夕礼時に積極的に雑談したり、企図してコミュニケーションの時間を確保しようとする取り組みが見られ、会社としても推奨している」と述べている。

調査企業の中にはコミュニケーション不足に対応しつつ「生産性の向上」を図るために一定程度の「出社ルール化」する動きもある。

例えばF社(製造)では社員アンケート等を通じ、テレワークは担当する仕事と業務遂行能力に応じて「生産性」や「適応性」が異なることが明らかになった。そのためタイムカード勤務者(通常の労働時間制度の適用者、若年者・下位等級者)によるテレワークの利用は「週2日を目安」とし「フレックスタイム制適用者(全部門・全職種の下位以外に適用)は週3日」に制限することにした。

同様にM社(食品)も①最低でも週1日は在宅勤務を行うが週1日は出社すること、②個人ごとの標準出社は週2日を目安にすること―などのルールを定めた改革を実施している。

テレワークを軸にした働き方を実現するには従業員一人一人の自律した働き方が不可欠であると同時にマネジメントの役割も重要になる。

現在、厚生労働省は裁量労働制の拡大に向けた検討を行っている。2022年後半以降、営業職などの適用拡大に向けた法案が提出される可能性もある。制度の利用も含めて社員の意識改革等の整備が今後の重要な課題になることは間違いない。

テレワークは人材活用の可能性を高めている

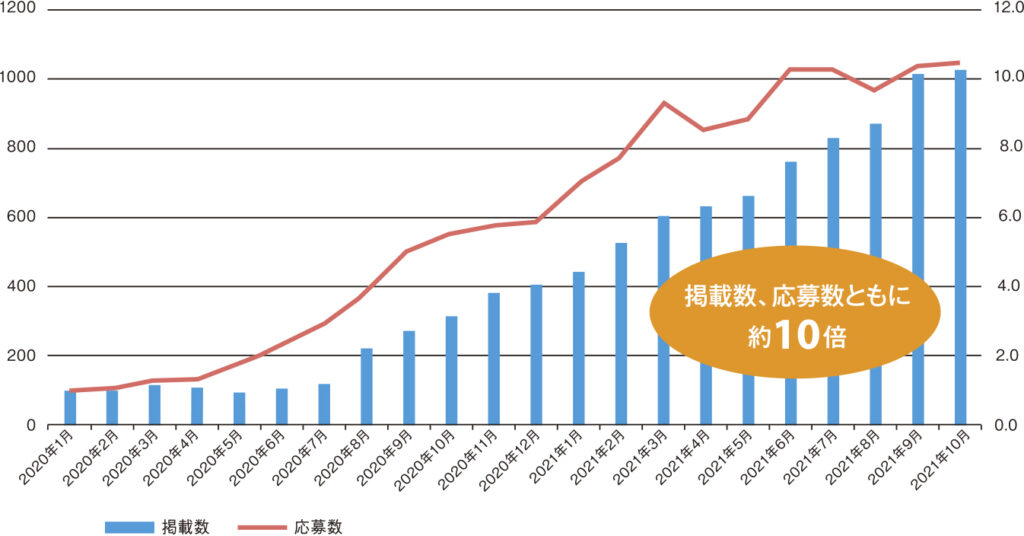

●「doda」に掲載されているリモートワーク・テレワーク求人も掲載数と応募数の推移

2020 年1月の掲載数=100、2020 年1月の応募数=1と定義

(出所))パーソルキャリア「第3 回リモートワーク・テレワーク企業への転職に関する調査」

日本型雇用と職務等級制度を合体させた“日本版”ジョブ型人事制度

ジョブ型人事制度については、2020~21年にかけて急速に導入が進んだ。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの「ジョブ型雇用の実態調査」(2021年8月4日~ 31日)によると、38.3%の企業が一部または全部にジョブ型人事制度を既に導入済と回答。ジョブ型人事制度導入に向けたプロジェクトが稼働中・発足予定の企業は13.3%、情報収集のみの企業が14.1%と関心が高い。一方、自社への導入を検討していない企業が29.7%と3割を占める。

実は導入企業で明らかになったのは、ジョブ型と称していても欧米のジョブ型雇用をそのまま真似ようとするのではなく、ジョブ型の賃金制度、つまり「職務等級制度」の導入に主眼がある。欧米のジョブ型のように職務記述書に基づいて採用されているわけではなく、職務記述書自体も詳細に定義されているわけではない。

また、新卒一括採用による内部育成も実施され、会社主導の人事異動や転勤も行われており、会社は人事権を手放してはいない。日本型雇用と職務等級制度を合体させた“日本版”ジョブ型人事制度というものだ。

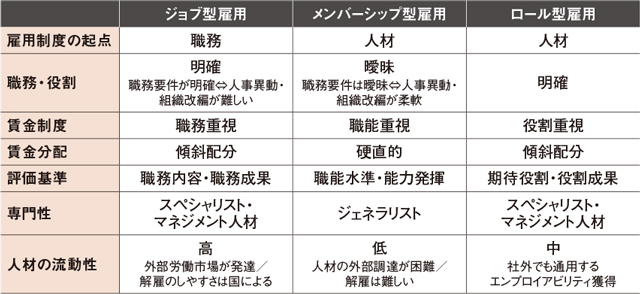

ジョブ型は「職務」を明確にして人材を割り当てる

●ジョブ型、メンバーシップ型、ロール型雇用の異同

年功にとらわれない処遇の実現に向けた適正な運用が問われる

その目的は脱年功主義とグローバル人事への対応、そして外部人材の調達にある。

大手精密機器メーカーの人事担当者は「国籍、年齢、勤続年数や中途入社に関係なく、ポジションの責任を担える適所適材を実現するには従来の制度では限界がある。つまり能力は年数とともに積み上がって陳腐化しないという前提に立つ職能資格制度では年齢に関係なく職責を担える人をふさわしいポジションに配置し、フェアに処遇していくのは難しい。年功にとらわれない処遇を実現するには職務等級制度がふさわしい」と語る。

しかし脱年功主義といっても昇級・昇進評価を含む現場の社員の意識を変えていくのは容易ではない。例えば役職の異動に伴う昇格・降格をどこまで厳密に行えるのか。つまり職務評価で課長にふさわしくないとなれば本当に降格させることができるのかも問われる。

また、ジョブ型を適正に運用していくためには従業員の「キャリアの自律」も求められる。例えば従来の職能給は人の能力形成に応じて処遇が向上していくが、職務給に移行すると、自ら仕事を掴んでキャリアアップしていかない限り、給与が上がらない。

若いときに専門職として給与の高い仕事に就いても、40代になって専門性が陳腐化する可能性もある。キャリアや専門性を磨くことを意識させ、会社として支援していく体制の整備が不可欠となる。ジョブ型人事制度を導入した企業は今後、制度のマイナーチェンジを繰り返しながら精度を高めていくと同時に、キャリア開発支援策を講じていくことが今以上に求められるだろう。

デジタル化を推進する企業の求人ニーズが増加

3番目の課題である「事業モデル等の転換に伴う人材の確保など従業員の人口構成の見直しと改正高年齢者雇用安定法への対応」は、ジョブ型人事制度の目的の1つである人材の外部調達を含めて最も重要な課題になる。

コロナ禍のデジタル化や省人化の取り組みによる業務の効率化、中・長期のビジネスビジョンを見据えた人材戦略が大きく問われる年になるだろう。

すでに転職マーケットでは有望職種の価値も上昇傾向にある。リクルートの2021年7~9月期の転職時の賃金変動状況調査(2021年11月2日)によると、賃金が1割以上増えた人の比率は30.5%。集計開始の2002年4~6月期以降で最も高い水準になった。

職種別ではITエンジニアが前年同期比3.9ポイント増の35.0%と過去最高を記録するなど堅調さを維持している。背景にはコロナ禍で業種を問わずデジタル化を推進する企業の求人ニーズの増加がある。新型コロナウイルスの影響で非対面型ビジネスへの転換など業種を問わずDX化が加速し、ITエンジニアの求人数も増加している。

中高年社員の放出検討 再訓練にも注力

人材の獲得のための人材投資と並行して進むのが中高年社員の放出だ。人員調整圧力は2020年以降の早期退職者募集の増加に象徴されるように22年以降もさらに高まる可能性がある。

中堅卸売業の人事部長は「当社の40代から60歳までの社員の人件費は全体の60%を占めている。今後新規事業に挑戦していくには中高年社員も戦力化していく必要があるが、中には気力・体力も落ち、モチベーションが低い社員も少なくない。事業を成長させるには優秀な人材を外部から採っていく必要がある。そのためには中高年社員を削り、その分の人件費を人材の確保や新規投資に回していくことになる」と語る。

中高年社員を放出する仕組みの1つが社外での活躍を促す「キャリア転進支援制度」だ。例えばある保険会社では45歳以上を対象に会社開拓先、もしくは自ら開拓した企業・団体に転籍する場合は特別支援金の支給、半年間特別休暇の付与、資格取得奨励金―を設けた制度を常備している。

製造業のある企業では産業雇用安定センターを活用した中小企業への転籍出向を積極的に推進している。また、こうした制度に限らず「早期退職者募集」を実施する動きも当然発生するだろう。

一方、将来の労働力減少を踏まえ、中高年社員の戦力化のための再訓練に注力する企業も少なくない。そうした企業の中には65歳定年制を導入する企業も多い。しかし、企業体力的に持ちこたえられない企業は早期退職に踏み切るだろう。

2021年4月に施行された70歳までの就業機会の努力義務を定めた改正高年齢者雇用安定法については現段階では検討中の企業も多いが「今後、バブル期入社世代が60歳を迎え、再雇用者を大量に抱え込むことになる。70歳まで雇用することの負担も大きく、定年前に外に出したいという企業は多い」(前出・卸売業の人事部長)との声もある。

若手社員の人材不足と高齢社員の増加が進むなかで企業の人事部は難しい舵取りを迫られる年になる。