ジョブ型雇用の導入や多様な人材の登用、リスキリングの強化など、持続的な企業成長を実現するための人材マネジメントの見直しが進んでいる。事業環境が大きく変化するなかで、将来の経営を担う次世代リーダーの選抜と育成に取り組む企業を取材した。(文:日本人材ニュース編集委員 溝上憲文、編集:日本人材ニュース編集部)

管理職のポストが減少、昇任要件が厳格化

次世代リーダーの選抜と育成は企業の長年の課題であるが、その登竜門といえる課長職の選抜に関して、この10年間に地殻変動が起きている。1つは管理職のポストが減少していること、もう1つは昇任要件が厳格化してきていることだ。

大企業5社の管理部門の部長や元部長を取材する機会があったが、10年前と比べて同期で管理職に昇進する人が減っていると異口同音に答えた。エネルギー関連企業では、20年前は同期の8割は最低でも課長にはなれたが、今は4割程度に減少し、5割以上が係長職のまま定年を迎えるという。部長に昇進するのは同期の1割程度。その上の事業部長・本部長クラスなど役員クラスは同期でもなれないケースもある。

食品業でも同期で課長職になるのは5割弱、部長が2割程度。その上の執行役員は数年に1人出るか、出ないかという状況にある。建設業でも課長になるのは同期の4割強、部長職は6%程度という。

もっと少ない企業もあり、住宅関連企業ではラインの課長は3割程度、部長は4%程度。また、サービス業も課長に昇進するのは10年前は5割程度だったが、今では3割程度に減少し、部長が10%程度、役員は1%にすぎない。大卒総合職で入社しても総じて6割の人が管理職にはなれないのが実態だ。

組織のフラット化を目指し、年功序列的な日本的人事管理を修正

その背景には、経営のスリム化や組織のフラット化がある。エネルギー関連業では、以前は主任、係長、課長代理、課長、次長、部長など段階的に役職を設けていたが、2000年頃から中間の役職を徐々に廃止し、現在は課長と部長の役職しかない。同社の元部長は「年功序列的な日本的人事管理を修正し、組織のフラット化を目指してきた」と語る。

人事制度などの変更によって管理職を厳選するようになった企業もある。食品業は10年前に役割等級制度を導入。4つあった管理職の職能等級を2つの役割等級に圧縮し、部・グループ長以外の役職を廃止した。さらに役割責任を明確化し、課長への登用も厳格化した。

まずグループ長候補者の要件として人事評価のS〜Dの5段階の評価ランクで、過去3期の平均がA評価以上であること、そのほかにTOEIC650点以上、必須の通信教育の受講が前提になる。人事部が候補者リストを作成し、上司にうかがいを立て、推薦してもらう。その上で外部機関によるアセスメント研修と評価、さらに論文と面接、筆記試験とプレゼンテーションの結果を点数化して、合格者が決まる。

たとえ上司が気に入っている部下であっても、B評価だと人事部の推薦リストにも載らない。ただし合格してもグループ長になれるわけではない。同社の部長は「合格すれば役割等級上では管理職層の位置づけになるが、グループ長になれるかどうかは部門の合議で決まる」と語る。

同社に限らずライン課長の選抜ではマネジメント能力などリーダーとしての資質を判断する社長を含む委員会を設置したり、外部のアセスメントを実施する企業もある。次世代リーダーの候補者はすでに課長職の選抜から始まっているともいえる。

富士通~年齢に関係なく、意欲があり、ふさわしい人材が選ばれるポスティング

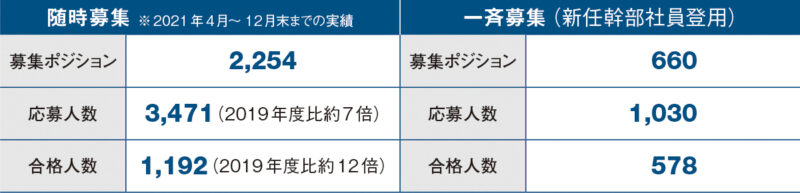

また近年の傾向としてポスティング(公募方式)による管理職の選抜を実施している企業も徐々に増えている。例えばジョブ型人事制度に移行した富士通は、一般社員も含めて2020年4月からポスティングをスタートした。20~21年の2年間に1万2000人が応募し、4000人が異動している。管理職ポストについてもポスティングで毎年数百人が登用されている。

同社の人事担当者は「特にこだわっているのが幹部社員のポスティング。今までは上司が推薦する形だったため、自分の意に沿わない異動もあったかもしれない。手挙げ制によって自分のキャリアは自分でつくるためにチャレンジする姿勢が大事だ。しかも年齢に関係なくチャレンジすることが可能であり、意欲があり、なおかつふさわしい人材が選ばれる仕組みになっている」と語る。

同様に管理職のポスティングを実施予定のIT企業の人事部長は「本人が一番やりたいかどうかが最も重要だ。従来の選抜により管理職に就いていた人物も最適な人だったかもしれないが、競争をしていないのでわからない。自発的な意思で競争させることによってマネジメント能力など選ぶ側の意識を鍛える効果もある」と語る。

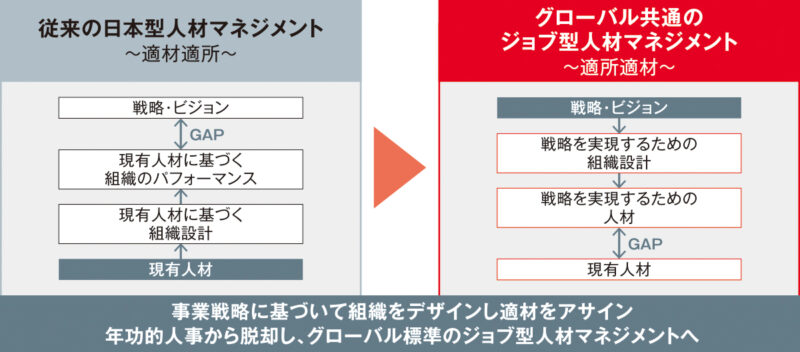

ジョブ型人材マネジメントで“適所適材”を目指す

●事業戦略に基づいた組織・ポジションデザインへの見直し

●2021年度ポスティング実績(グループ会社含めた総数)

日立製作所~若手経営リーダー候補に経営経験を積ませる

管理職登用の厳格かつ多様な視点での選考は次世代リーダー育成の観点からも重要だが、次世代経営リーダー育成のプログラムも各社は長年取り組んできた。選抜においてはパフォーマンスに加えてポテンシャルを見極めることが必要だ。

ポテンシャルの構成要素には「変化志向性」「好奇心」「洞察力」「巻き込み力」などがあるが、ポテンシャル人材を早期に選抜し、教育研修、実践での経営職としての経験の積み重ねが求められる。特に人の成長の法則とされる「70・20・10の原理」では、70%が経験を通じての学びであり、20%がコーチングなどによる刺激、10%が研修などの学習であり、選抜後の実践がとりわけ重要になる。

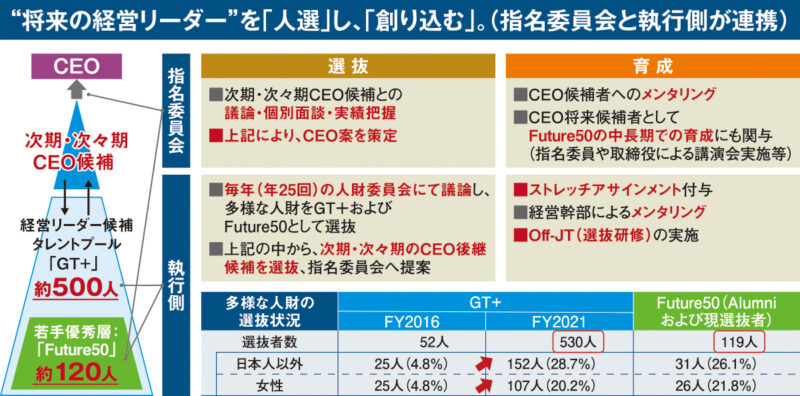

例えば日立製作所は日立グループ内外の最適な人材を早期に選抜・育成するグループ・グローバル共通のプログラム「グローバル・リーダーシップ・ディベロップメント」を2013年から実施している。国内外の日立グループの重要ポジション、例えばカンパニーの社長など約40のポジションに就く候補として外国人を含めた約500人を選抜する。

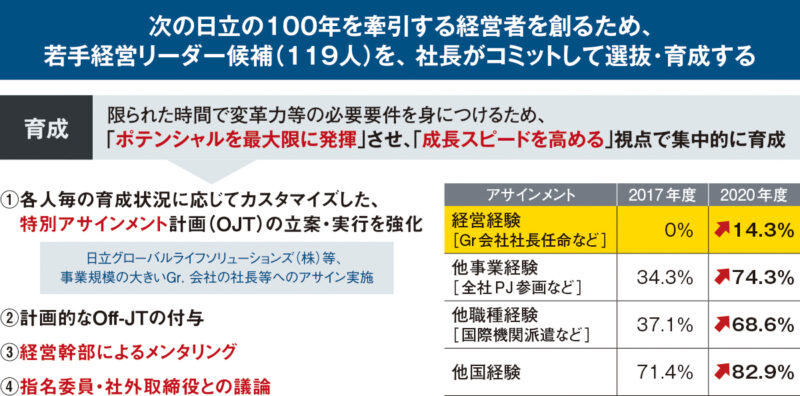

500人は日立の会長、社長やカンパニーの社長が出席する「人財委員会」が育成計画を議論する。選抜された500人のうち高いポテンシャルを持つ140人を「Future50」として抜擢し、各事業分野での経営職や社外派遣によって経営のプロとしての経験を積ませている。

また若手社員の育成にも注力し、日立グループ全体で、年間1000人規模を海外の重点地域を中心に派遣して育成する「海外派遣プログラム」を2011年度から実施している。約80プログラムあり、非管理職層を対象にグローバル人材として活躍が期待される社員を選んで北米、欧州をはじめ新興国に派遣している。

多様な経営リーダーの選抜・育成に取り組む

●経営リーダーのパイプライン構築(指名委員・執行側での選抜・育成)

●若手経営リーダー候補の独自育成プログラム「Future50」

武田薬品工業~グローバルリーダーになりたい社員を公募し、集中的に育成・指導

次世代リーダー候補の選抜に際しては、従来は候補に選ばれても本人に直接伝えないことを原則とする企業も多かった。近年では本人に伝えるだけではなく、自主性・能動性を重視した公募型の育成プログラムを実施する企業もある。

武田薬品工業は次世代のグローバルリーダーの育成を目的に、入社5~10年目の社員を対象に部門横断型の選抜・育成プログラムを設けているが、それとは別に、2020年11月から国内の部門に限定した公募型のグローバル人材育成プログラムを実施している。

対象者は中途採用者を含む社会人経験8年未満の社員であり、公募の選考に合格後、6〜8年の育成プログラムに参加する。公募としたのはグローバルリーダーになりたいという本人のキャリアに対する自律と覚悟が必要との考え方がある。

公募は社内イントラネット上で募集し、書類選考、アセスメント、面談で選考する。合格者は海外勤務を含めて3つの組織を経験し、その間メンタリングやコーチング、リーダーシップ研修など集中的な育成・指導を受ける。プログラム終了後は各部門の中核となるマネジャーレベルのポジションに就いて将来の経営層になるための経験を積むことが期待されている。

タレントマネジメントと後継者計画を連動させる仕組みを導入

キャリア自律が叫ばれるなかで、課長選抜の公募制にとどまらず、次世代リーダー候補の選抜においても公正性や透明性が重視されているのが近年の特徴といえる。

また、多くの大企業ではキーポジションを担う人材のタレントマネジメントとサクセッションプラン(後継者計画)を連動させる仕組みを取り入れている。具体的には一定レベル以上の階層でタレントプールを形成し、事業本部ごとにサクセッションプランニングと次世代のビジネスリーダー候補の人材の発掘を行う。

タレントプールにノミネートされる人材は成果やパフォーマンスだけではなく、ポテンシャルについて外部のアセスメント機関を通じて測定し、毎年のタレントレビューを経て本部長が選抜する仕組みになっている。

近年では本部長をサポートするHRBP(HRビジネスパートナー)の育成・強化に取り組む企業が増えており、リーダー候補の発掘と選抜にも大きな役割を果たすようになっている。

さらにCEOなど役員の育成と評価については社外取締役を中心とする指名委員会が大きな権限を持つようになっている。役員の育成計画だけではなく、評価基準の策定と実施、後継者の指名を行う権限が付与されるなど、ガバナンスの観点からも公正性や透明性が要求されている。

今後の次世代リーダー候補の選抜と育成においてもキャリア自律やエンゲージメントを重視し、さらにタレントデータなど客観的指標に基づいた透明性の高い仕組みづくりが求められてくるだろう。

【関連記事】

- 「ソニーユニバーシティ」で次世代経営人材を育成【ソニーグループ】

- 「新卒年収710万プログラム」で、次世代リーダー候補になりうるZ世代の斬新な発想を呼び込む【GMOインターネットグループ】

- 事業改革を加速する経営人材の条件と育成手法