DX推進で新たなビジネスモデルの構築や生産性向上を目指す企業では、生成AIを活用したり、ビジネスとデジタルをつないで成果を出せる社員を増やすため、人材採用の強化や実務直結型の研修に取り組んでいる。(取材・執筆・編集:日本人材ニュース編集部)

デジタル化がビジネス変革の段階に至る企業で成果

デジタル化によって成果を上げる企業と停滞する企業の二極化が進んでいる。

三菱総合研究所が売上高100億円以上の企業を対象に実施した「DX推進状況調査(2025年度)」によると、デジタル化の進展度が「ビジネス変革(組織全体の業務・製造プロセスのデジタル化、顧客起点の価値創出のためのビジネスモデル変革をしている)」段階の企業が34.6%となり、初めて3割を超えた。

一方「、デジタライゼーション(個別の業務・製造プロセスをデジタル化している)」(41.5%)、「デジタイゼーション(アナログ・物理データをデジタルデータ化している)」(21.2%)の段階にとどまっている企業も少なくない。

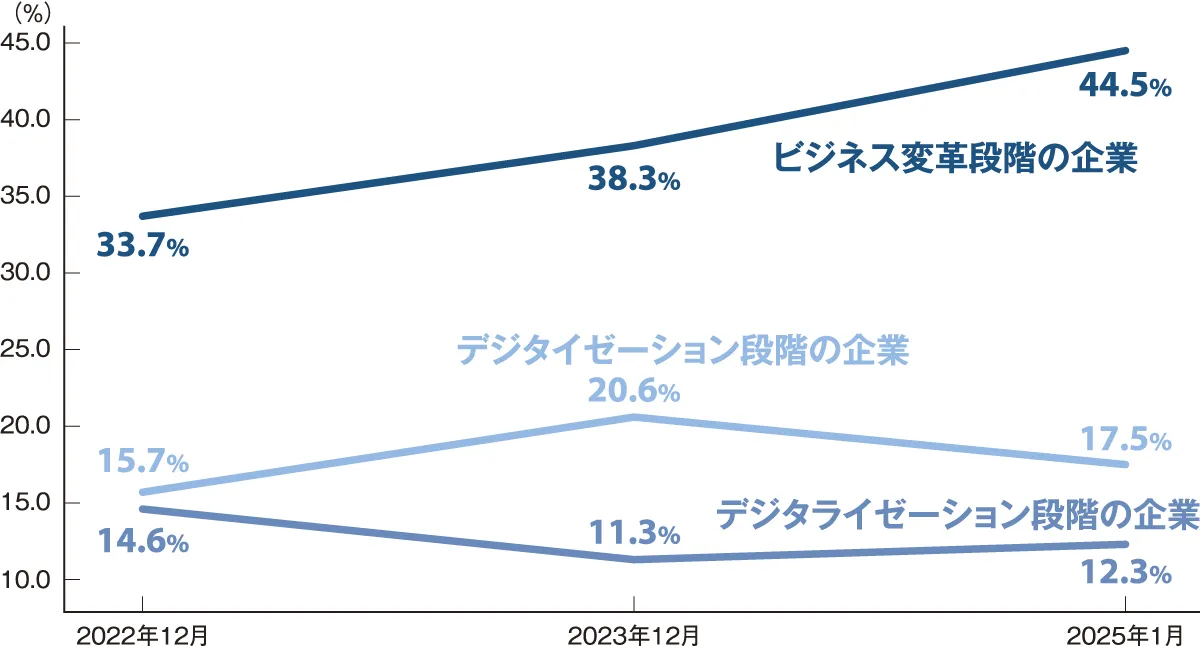

DXの成果については、「ビジネス変革」段階に至っている企業で「想定通りの成果が出ている」と回答した割合は、2022年33.7%、2023年38.3%、2025年44.5%と右肩上がりになっているのに対し、「デジタライゼーション」「デジタイゼーション」段階の企業では横ばいで推移している。

DXの取り組みで「想定通りの成果が出ている」割合

調査を行った三菱総研は、ビジネス変革段階に至っている企業では「中長期的ビジョンが浸透した上で、変革の本質である業務改善に取り組んでいる」と分析している。

ビジネスとデジタルをつなぐ人材が不足

DX推進の課題については「データ分析スキルを持つ人材不足」が引き続き最多であるものの前回調査からは減少。一方で、「ビジネス課題とデータ分析を結び付けて施策につなげられる人材不足」が年々増加している。

ビジネスとデジタルをつなぐ人材の必要性については、「専門知識を持つ『つくれる人材』から、実際の業務で成果を出せる「つかえる人材」へと育成の方向が変わってきている」(KPMGコンサルティング大池一弥執行役員)、「成長戦略や業務内容にマッチしたシステムの構築や、外部との連携・コントロールができる人材にニーズ」(パーソルキャリア鏑木陽二朗執行役員)、「社内に推進を担う人材が不足し、外部のコンサルタントやSIerに頼らざるを得ない状況」(ウィンスリー黒瀬雄一郎代表)など、企業のDX推進を支援する専門家に聞いたコメントの中でも指摘されている。

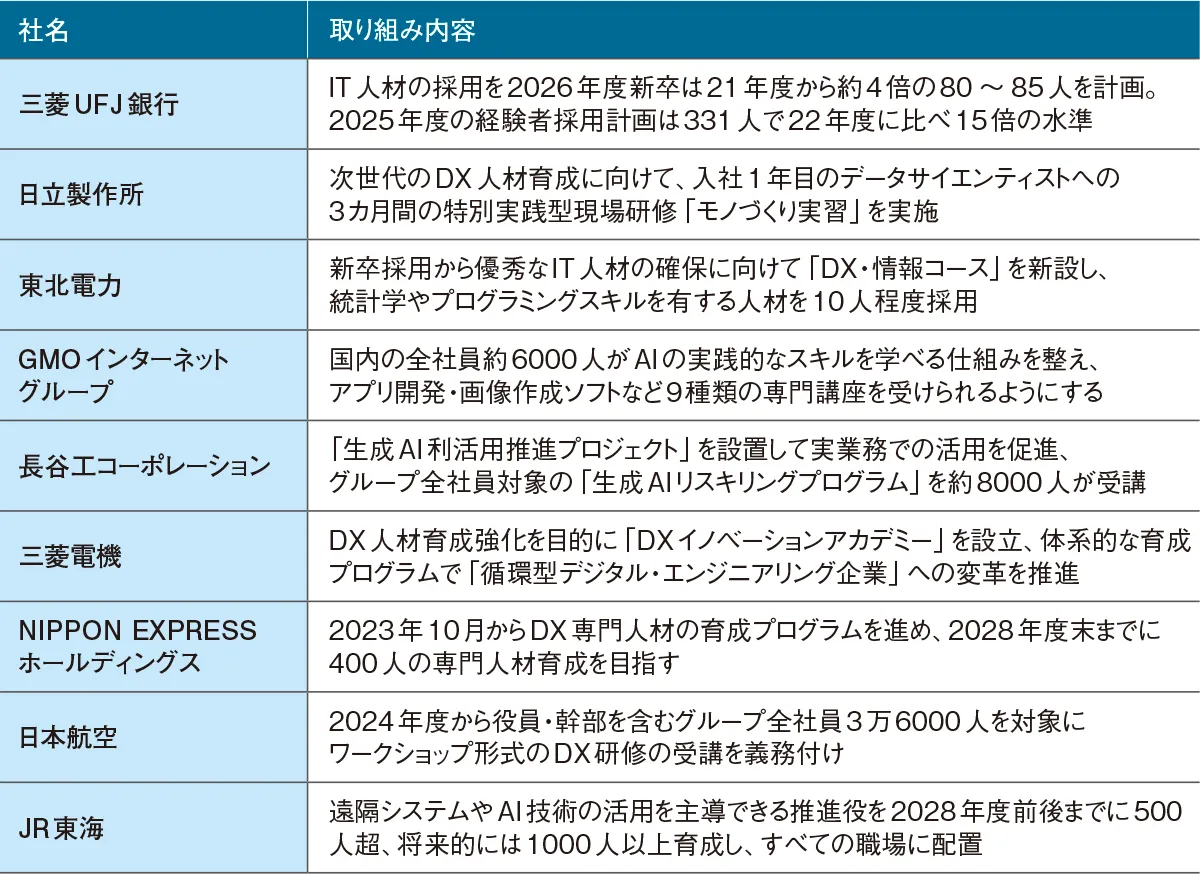

幅広い業種の企業がDX人材の採用を強化

DX推進のために多くの企業が人材採用を強化しており、人材紹介サービス「リクルートエージェント」の2024年のITエンジニア求人数は2020年に比べ約2倍。エンジニアに限らず、企画、セールス、DXコンサルタントなど、幅広い業種・職種の求人に「AI」のワードが見られる。

AIを活用しているのはネット系企業だけでなく、ある保険会社では、保険商品開発部門でAI開発・運営を担う人材を募集した。

新卒採用でもデジタルが分かる学生の需要が広がっている。新卒紹介サービスを提供するシンクエージェントによると、以前はSIerやソフトウエアなどのIT企業からの求人が中心だったが、近年は非IT企業からの相談が多くなっているという。同社に新卒紹介を依頼している大手サービス業の採用担当者は「応募を待っていては採用できない」と危機感をあらわにする。

こうしたDX人材の獲得においても、高度な専門スキルを持っているだけではなく、ビジネスとデジタルをつなぐことができる資質や経験を備えていることが採用の条件になってきている。

ITエンジニアの採用事情に詳しい人材紹介会社ギークニアの齋藤理代表は「プロフェッショナルなエンジニアに求められるのは、技術理解に基づいたすり合わせ、提案力・意思決定能力、倫理感などです。加えて、ビジネスや人への理解を深め、横断的な協調やコミュニケーションを図れることも重要」と話す。

また、経営幹部採用を支援するコンコードエグゼクティブグループの糸永隆介主席エグゼクティブコンサルタントは「企業の変革や新しい取り組みを主導・管理できるエグゼクティブや中間管理層、それらを支えるDX人材への需要は一層強まる」と見込む。

また、人材紹介会社THRILLのクリスチャンセン洋助CEOは「DXを支援するコンサルティングファームやSIer、外資系ITベンダーが採用を強化しています。こうした企業の一部も新卒採用やリスキリングを拡充して育成重視の戦略へシフトしていますが、経験豊富な人材の不足が続いています。DX人材としての即戦力性と育成面の両立が求められる中、人材獲得競争は一層し烈さを増しています」と説明する。

実務で成果を出すための実践的な研修ニーズ拡大

DXを推進できる社員を増やすための人材育成施策では、eラーニングでデジタルリテラシーを高めてもらう段階の企業も少なくないが、先行している企業では、実務で成果を出すための実践的な研修に取り組んでいる。

例えば、三菱電機は2030年度までにグループ全体で2万人のDX人材を確保するために、今年4月に「DXイノベーションアカデミー」を設立し、DX関連の業務を顧客との関わりの度合いや求められる役割に応じて分類したスキルセットに対応する7種類の学習コースを整備している。

また、サッポロホールディングスは、2022年から育成プログラムを始動し、2023年までにDX・IT基幹人材900人を育成している。今年はさらに質の高い成果創出を目指すために事業課題と紐付けたDX取り組み課題の設定、課題解決策の策定とデータ活用による検証を行うワークを通して、革新的な取り組みを推進できる人材の育成を目指している。

DX研修を提供するインターネット・アカデミーの稲葉光主席ITコンサルタントは、実践的な研修に力を入れる企業の共通点について、「目の前の業務に追われている現場から『DX研修をやりたい』という話はほとんど上がってきませんので、経営陣・人事部門が主導して必要な研修を導入していかないと取り残されてしまいます。先行して取り組んでいる企業の教育担当者は、実務直結型の研修を実施することによって業績向上に貢献していくという重要な役割を自覚されています」と話す。

インターネット・アカデミーは、研修講師の経験を持つ営業担当が顧客の業務フローなどをヒアリングしてカスタマイズした研修を提案している。これまで以上に実践的な研修が求められるようになり、パッケージ化されたeラーニングだけでは社員に必要なスキルを身に付けさせることが難しいと考える企業が増えているという。

インターネット・アカデミーに研修を依頼したアイシン高丘は、社内システム開発のスピード感が課題だったが、ノーコードやローコードツールを導入して非エンジニア部門の社員が業務効率化のシステムを作れるようになった。住商グローバル・ロジスティクスは、マイクロソフト社の「Power Platform」を用いた演習中心の研修を行い、学んだ知識やスキルの業務活用が進んでいる。

インターネット・アカデミー「DX研修」導入企業の課題と研修成果

(出所)インターネット・アカデミー「研修導入事例」

生成AI活用の意欲高まり、研修の成果も上がる

前出の三菱総研の調査(2025年1月)では、生成AIの業務での利用率も聞いている。前回調査(2023年12月)の25.5%から45.7%へと約20ポイント増加。「活用していないが今後活用したい」と回答した割合を加えると9割近くに達している。

プロ人材マッチングサービスのみらいワークスが同時期に実施した大手企業調査でも「生成AIの活用支援を外部人材に依頼するようになった」との回答が27.6%となり、生成AI活用の意欲が高まってきていることがうかがえる。

生成AIの実務活用を促すため、多くの社員を対象に研修を行う企業も増えてきた。長谷工グループはDX人材育成強化プロジェクト「DXアカデミー」の一環として、グループ全社員対象に「生成AIリスキリングプログラム」を実施した。ファッションEC事業のZOZOは、グループ全社員対象の生成AI活用研修を約1300人が受講。44件の業務効率化ツールを自社開発し、業務での週1回以上の生成AI活用率は78.8%となった。

「今やデジタルスキルはすべての人が身に付けるべきものとなり、恒常的な研修に組み込まれるようになっています。そうした中で急増しているのが生成AIを実際の業務で活用するための研修です。『生成AIとデータ活用』『生成AIと業務自動化』『生成AIツールの使い方』などのテーマで実施し、研修後すぐに大きな成果が出ているという報告が上がっています」(インターネット・アカデミー稲葉氏)

デジタル時代に求められるマネジメントスタイル

デジタル化の進展によって、これまでのマネジメントスタイルにも変化が求められている。

大手研修会社インソース執行役員の大畑芳雄氏は「これまでの仕事の常識が大きく変わりつつあり、特に若手社員の意識の変化に対応しないと離職を防ぐことができないという危機感が多くの企業で高まっています。多様な人材が関わるプロジェクト型の業務が広がる中で、固定化された上下関係で仕事を進める統率型のマネジメントから、期限内に成果を出せるように一人一人をサポートする支援型のマネジメントへ転換する必要があるという考え方が徐々に広がっています」と話す。

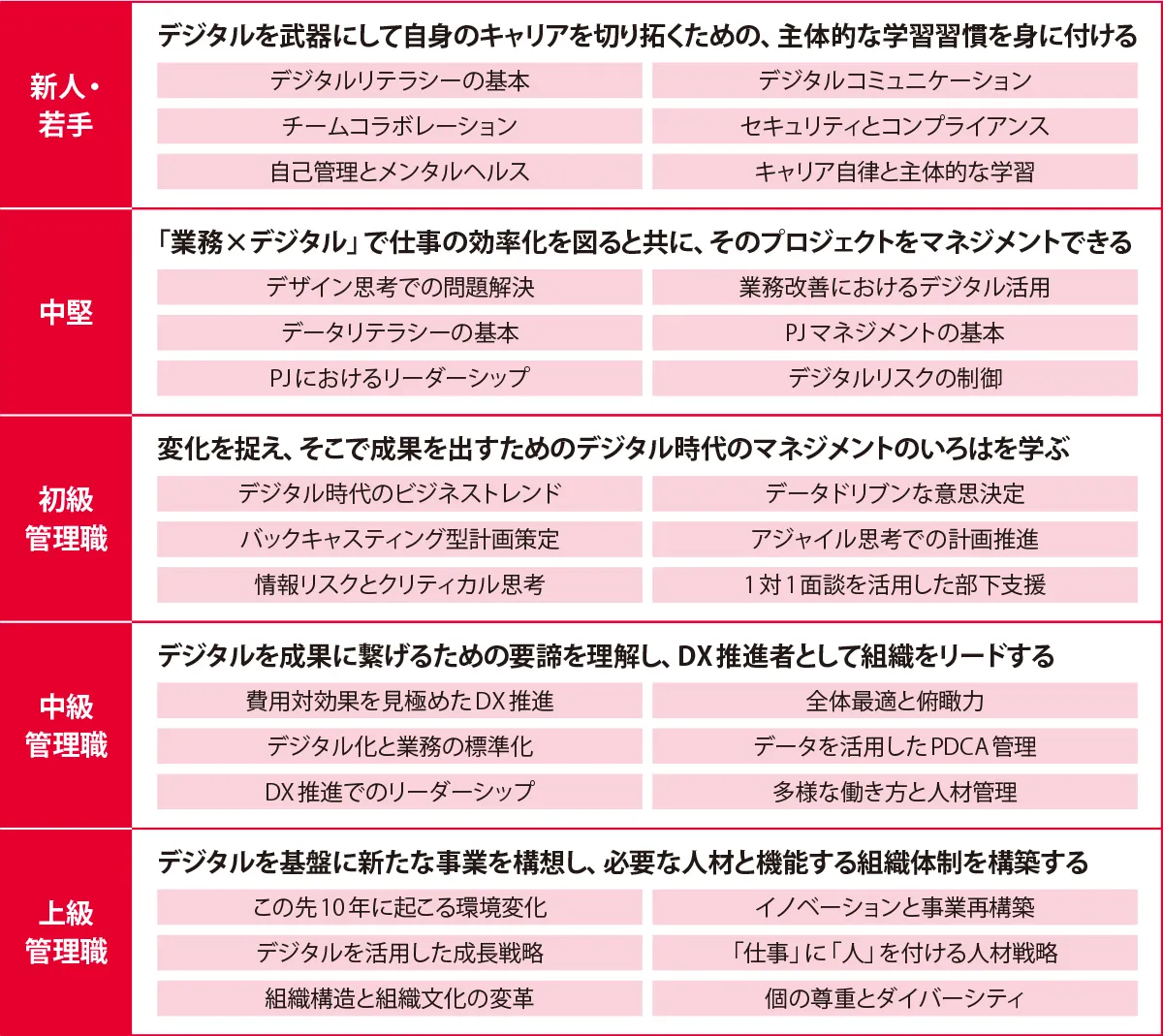

インソースは、デジタルスキルを身に付けた人材が増えていくことによって、階層ごとに求められるビジネススキルやマインドを見直す必要性が今後さらに高まると見て、「デジタル時代の階層別研修」を新たに開発した。

管理職研修は「初級」「中級」「上級」の3つに分かれ、基本的なマネジメントスキルの習得から、DXを推進するリーダーシップの発揮、デジタルを基盤とした事業構想までをカバーし、顧客企業へ提案する研修内容を見直している。

インソース「デジタル時代の階層別研修」のテーマと習得項目

(出所)インソース「デジタル時代の階層別研修のポイント」

「プロジェクト型で新しいことに取り組んでいくとなると、これまでの経験値という有利性が低下し、現時点の実力が問われます。そのため管理職自身も実務に携わりリーダーとして成果を上げられる人でないと部下からリスペクトされなくなっています。また、部下のキャリアやスキルアップの支援も欠かせません。こうした管理職をサポートするためには研修内容を見直すだけではなく、人事制度や組織体制も変えていく必要があります」(大畑氏)

これまでに社内に蓄積されたノウハウだけでDXを推進することは容易でない。生成AIやデジタルスキルを実務に活用して成果を出せる社員を増やすための人事制度、採用手法や人材育成が急務となっている。